Gráfico 1: Patología diagnóstica al momento de la transición

Neurocirugía transicional: ¿una nueva subespecialidad?

Fidel Sosa1, Facundo Rodriguez1, Agustín Diaz1, Romina Argañaraz2, Jorge Lambre1, Juan Manuel Liñares1-2

1: Servicio de Neurocirugía, Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Cruce”, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

2: Servicio de Neurocirugía, Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, CABA, Argentina.

Juan Manuel Liñares

juanmanuel.linares.86@gmail.com

Conflicto de intereses: Ninguno.

Recibido: mayo de 2020.

Aceptado: julio de 2020.

RESUMEN

Introducción: El proceso de transición de un paciente de la etapa pediátrica a la adulta es un proceso dinámico, complejo y planificado, que incluye la transferencia propiamente dicha de una institución pediátrica a una adulta. El aumento de la sobrevida de niños y adolescentes con patologías crónicas, la falta de acuerdos formales entre instituciones de salud y la falta de enfoque multidisciplinario de estos casos son los principales problemas a tener en cuenta. El objetivo del presente trabajo es describir y proponer una respuesta a las situaciones y dificultades que se encuentran en la actualidad en la salud pública durante el proceso de transición de pacientes pediátricos con patología neuroquirúrgica crónica y de pacientes adultos con patología congénita. Para tal fin se deben considerar factores sociales, económicos y comunicacionales.

Material y Método: Estudio observacional, transversal y retrospectivo de pacientes con patología neuroquirúrgica transicional desde el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. En total se revisaron las historias clínicas de 47 pacientes del Hospital “El Cruce”.

Resultados: De los 47 pacientes observados, con un rango etario entre 17 y 42 años, realizamos una división de éstos en 2 grupos: GRUPO 1: pacientes adultos operados en la edad pediátrica que requieren un seguimiento crónico de su patología de origen; y GRUPO 2: pacientes adultos con patología congénita. En el GRUPO 1, observamos 38 pacientes (24 masculinos y 14 femeninos) de los cuales 24 fueron operados y 14 no operados (solo seguimiento clínico). Dentro de este grupo, el 63% de los pacientes (n=29) presentó como su patología de base para su seguimiento la hidrocefalia. En el GRUPO 2, observamos a 9 pacientes (2 masculinos y 7 femeninos) de los cuales 7 fueron operados y 2 no operados. Todos los pacientes de este último grupo presentaron como diagnóstico de base un disrafismo espinal.

Conclusión: Se debe lograr una transición planificada para el bienestar de los jóvenes con necesidades especiales de atención de salud. Actualmente no hay acuerdos interinstitucionales formales para el seguimiento y atención de estos pacientes.

Consideramos que existe un grupo de pacientes que se beneficiarían con la creación de una nueva subespecialidad neuroquirúrgica: la neurocirugía transicional. La misma debería desarrollarse en hospitales generales, de alta complejidad, donde coincidan en el servicio de neurocirugía de adultos, neurocirujanos con formación pediátrica.

Palabras claves: Neurocirugía Transicional; Programa de Transición; Disrafismo Espinal; Hidrocefalia

ABSTRACT

Introduction: The transition process of a patient from pediatric to adult stage is a dynamic, complex, and planned process which, strictly speaking, includes the transfer from a pediatric to an adult institution. The increased rate of survival of children and adolescents with chronic pathologies, lack of formal agreements between health institutions and lack of multidisciplinary approach to these cases are the main issues to consider. The purpose of this paper is to describe and provide a response to situations and difficulties that currently exist in the public health during the transition process of pediatric patients with chronic neurosurgical pathology and adult patients with congenital pathology. For this purpose, communication, social, and economic factors must be considered.

Methods: Observational, cross-sectional, and retrospective study of patients with transitional neurosurgical pathology from January 1, 2017, to December 31, 2018. In total, 47 patient’s medical records were reviewed from “El Cruce” Hospital.

Results: A total of 47 patients, with an age range between 17 and 42 years, were observed. We divided our study population into 2 groups: GROUP 1: adult patients who have been operated in pediatric age and require chronic follow-up of their origin pathology; and GROUP 2: adult patients with congenital pathology. In GROUP 1, we observed 38 patients (24 male and 14 female) of whom 24 were performed neurosurgery, and 14 were not. Within this group, 63% of the patients (n = 29) presented hydrocephalus as their basic pathology for monitoring. In GROUP 2, we observed 9 patients (2 male and 7 female) of whom 7 were operated and 2 were not. All patients in this last group presented spinal dysraphism as their basic diagnosis.

Conclusion: A planned transition for the well-being of young patients with special health care needs must be achieved. Currently, there are no formal institutional agreements for the monitoring and care of these patients. We believe that there is a group of patients who would benefit from the creation of a new neurosurgical sub-specialty: transitional neurosurgery. It should be developed in high complexity general hospitals, where neurosurgeons with pediatric training could be part of a general neurosurgery department.

Keywords: Transitional Neurosurgery; Transition Program; Spinal Dysraphism; Hydrocephalus

INTRODUCCIÓN

El proceso de transición de un paciente de la etapa pediátrica a la adulta es un proceso complejo, dinámico, gradual y planificado1,2 y no debería de ser un evento abrupto. El término transición incluye a la transferencia propiamente dicha.1,2 A nivel nacional e internacional, dicho proceso, no es fácilmente alcanzable y conlleva dificultades para la mayoría de los actores e instituciones intervinientes.2-4 En la mayoría de los casos, este proceso de transición se realiza de forma abrupta al terminar su posibilidad de ingreso a la Institución pediátrica. A su vez, es conocido que cuando el paciente con enfermedad neuroquirúrgica crónica, como así también otras enfermedades crónicas,5pasa su atención a los servicios de adultos, pierden su seguimiento y aumenta su número de internaciones.6-8

Como se puede observar, el proceso de transición es un problema extremadamente complejo y no tiene una solución simple, ya que depende de múltiples variables políticas, económicas, geográficas, institucionales e individuales de cada paciente y su familia.7

Es sabido por publicaciones previas1,2 que, en la Argentina, la implementación práctica de estrategias para la transición no son las adecuadas, teniendo un carácter asistemático, heterogéneo e informal. A modo de ejemplo, en un hospital pediátrico de referencia en Argentina, se sabe que más del 30% de los pacientes internados son adolescentes.1,9

Las principales cuestiones a tener en cuenta durante el proceso de transición son: el aumento de sobrevida de niños y adolescentes con patologías crónicas,1,10-12 la falta de acuerdos formales entre instituciones de salud, y la carencia de un enfoque multidisciplinario. El objetivo del presente trabajo es describir y proponer una respuesta a las situaciones y dificultades que se encuentran en la actualidad en la salud pública durante el proceso de transición de pacientes pediátricos con patológica neuroquirúrgica crónica y de pacientes adultos con patología congénita. Para tal fin se tuvieron en cuenta factores sociales, económicos y comunicacionales.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional, transversal y retrospectivo de pacientes con patología neuroquirúrgica transicional desde el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. En total, 47 historias clínicas de pacientes con patología transicional del Hospital El Cruce fueron revisadas. De los 47 pacientes observados de nuestra de base de datos de neurocirugía transicional, realizamos una división de éstos en 2 grupos. Un primer grupo (GRUPO 1), consiste en aquellos pacientes adultos que acuden a la consulta y que fueron operados en la edad pediátrica por presentar una determinada patología de base, y que posteriormente requieren un seguimiento crónico por dicha patología; y un segundo grupo (GRUPO 2), constituido por pacientes adultos con patología congénita.

RESULTADOS

En nuestra de base de datos de neurocirugía transicional, se han revisado las historias clínicas de 47 pacientes con un rango etario entre 17 y 42 años.

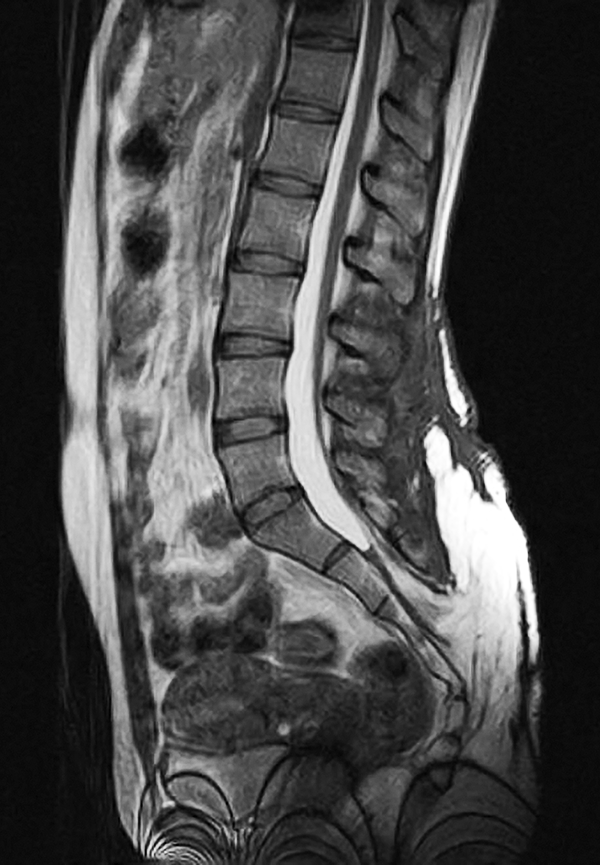

En el GRUPO 1, observamos 38 pacientes (24 masculinos y 14 femeninos) de los cuales 24 requirieron ser re-operados, por presentar una determinada patología al momento de la transición (siendo la mayoría complicaciones de su patología de base); mientras que los 14 pacientes restantes no se sometieron a cirugía (Gráfico 1). Dentro de dicho grupo, el 63% de los pacientes (n=29) presentaba hidrocefalia como patología de base para su seguimiento posterior durante la edad adulta (Tabla 1).

TABLA 1: PATOLOGÍA DE BASE DEL GRUPO 1 Y 2

Patología de base |

|||

GRUPO 1 |

GRUPO 2 |

||

Hidrocefalia |

29 |

Meningocele anterior |

2 |

Malformación arteriovenosa |

3 |

Seno dérmico lumbar |

2 |

Lipomeningocele |

3 |

Lipoma del cono medular |

2 |

Mielomeningocele |

2 |

Mielomeningocele |

1 |

Seno dérmico |

1 |

Diastematomielia |

1 |

|

Lipoma de fillum |

1 |

|

En el GRUPO 2, observamos 9 pacientes adultos (2 masculinos y 7 femeninos), que presentaban al momento de la consulta una patología congénita típica de pacientes pediátricos (Tabla 1). La totalidad de los pacientes de este grupo presentaron como diagnóstico de base un disrafismo espinal, y 7 de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente.

Gráfico 1: Patología diagnóstica al momento de la transición

Presentación de casos

A modo ilustrativo, se comentarán 2 casos de nuestra experiencia en donde se hace evidente y se ejemplifica las dificultades de la resolución de pacientes neuroquirúrgicos en la etapa transicional.

Caso 1

El primer paciente, perteneciente al grupo 1, consiste en un paciente masculino de 30 años, con antecedentes de mielomeningocele y colocación de derivación ventrículo peritoneal (DVP) en edad pediátrica, la cual requirió múltiples revisiones durante su seguimiento. El paciente presentaba una lesión costrosa de 3 años de evolución sobre la herida quirúrgica cefálica de la DVP, la cual presentaba una secreción serosa espontánea que motivó su consulta en múltiples ocasiones por guardia en otros centros médicos de atención.

Como parte de su evaluación en las distintas instituciones, se le realizó una punción lumbar a través de la cicatriz del mielomeningocele, con el riesgo que aquello implica, debido a la asociación de esta patología con el síndrome de médula anclada. Posteriormente a este procedimiento, el paciente consulta en otra institución por un cuadro clínico de abdomen agudo, por lo que se le realizó una laparotomía exploradora, no evidenciándose la causa del cuadro que motivó su consulta.

Luego de deambular por diferentes instituciones de salud del país, concurre a nuestro servicio y tras realizarle una punción del reservorio de la DVP para envío de una muestra de LCR a estudio bacteriológico, se le diagnóstica una infección del sistema, por lo cual se le retira la derivación en forma completa y se coloca una nueva luego de cumplido el tratamiento antibiótico pertinente. Durante el procedimiento quirúrgico del retiro, como hallazgo, se evidenció un proceso de neoformación ósea alrededor del sistema de derivación, situación que prácticamente no se observa en pacientes que fueron intervenidos inicialmente durante la vida adulta, agregando cierta complejidad a un procedimiento relativamente simple (fig. 1). Unos meses después, el paciente intercurre nuevamente a nuestra institución con una disfunción valvular, decidiéndose retirarle el sistema de derivación y realizarle una tercer ventriculostomía endoscópica, la cual resulta satisfactoria y evoluciona favorablemente, independizándose de la necesidad de una derivación de LCR.

Figura 1: Se observa neoformación ósea sobre el reservorio valvular.

Caso 2

Presentamos un segundo paciente, perteneciente al grupo 2, de una paciente adulta joven, de 19 años, con antecedentes de una pequeña tumoración lumbar de aproximadamente 1.5 cm de diámetro que refiere tener desde el nacimiento (patología congénita). Refiere tener un crecimiento paulatino de dicha lesión hasta alcanzar un diámetro aproximado de 12 cm a los 18 años. Durante el siguiente año, la paciente consulta por presentar dicha tumoración de aproximadamente 25 cm de diámetro, la cual había aumentado de tamaño en asociación a un proceso infeccioso local secundario a un traumatismo leve en esa región (figs. 2 y 3). Se confirma el diagnóstico de un lipomeningocele y se le solicitan los estudios pertinentes. Se decide la intervención quirúrgica de la lesión, reparando el defecto mediante la exéresis de la pared del meningocele, con formación de un nuevo fondo de saco dural (figs. 4 y 5). La paciente evoluciona favorablemente, sin presentar síntomas de médula anclada al momento.

Figura 2: Lipomeningocele lumbar congénito.

Figura 3: Corte sagital de secuencia T2 del lipomeningocele: imagen prequirúrgica.

Figura 4: Imagen post-operatoria luego de la reparación del defecto espinal congénito.

Figura 5: Corte sagital de RM secuencia T2 del lipomeningocele: imagen postquirúrgica.

DISCUSIÓN

Como se comentó previamente, aproximadamente 1/3 de los pacientes del grupo 1 presentaban como patología de base la hidrocefalia. Dicha entidad, es significativamente diferente en comparación a aquella que se origina durante la edad adulta.13 En esta última, las mayorías de las hidrocefalias son secundarias a un número de entidades relativamente acotado, a destacar, patología tumoral, meningitis o de causa hemorrágica. Por otro lado, la hidrocefalia en el paciente pediátrico suele implicar un desafío mayor en su resolución. Sus causas potenciales no se limitan solamente al espectro de patologías comentadas en el adulto, sino que también hay que considerar anomalías del desarrollo del cerebro, con obstrucción del flujo normal de LCR, el cual puede resultar difícil de determinar su localización en algunos pacientes.

Mas importante aún, y por demás, una situación relativamente frecuente hoy en día, es la de aquellos pacientes pediátricos o adultos que fueron tratados durante la niñez por hidrocefalia, y que presentan posteriormente disfunción de su sistema de derivación de LCR (mayormente un shunt ventrículo-peritoneal), en quienes no se observa, como debería de esperarse, un aumento del diámetro ventricular, lo cual puede prestar a confusión. Esta situación, reconocida por primera vez por Engel et al.,14ocurre en un 20-25% de los pacientes pediátricos que desarrollaron hidrocefalia, independientemente de la edad posterior durante la cual presente disfunción.15

Los avances en la medicina han permitido que un importante porcentaje de niños con enfermedades pediátricas complejas sobrevivan y lleguen a la adultez. Hoy en día, por ejemplo, un 85% de los pacientes con mielomeningocele (MMC) llegan a la vida adulta,16 porcentaje mucho mayor que en años previos. Esta situación es la que podemos observar en el grupo 2, cuya totalidad de pacientes estaba asociado a algún disrafismo espinal. Si bien el déficit motor inicialmente es consecuencia directa del nivel anatómico del MMC (patología presente en 3 pacientes del primer grupo), aquellos niños que logran la deambulación pueden perderla posteriormente debido a un síndrome de medula anclada, siringomielia o problemas neuro-ortopédicos.

La médula anclada es una complicación tardía que se observa en ocasiones en pacientes con MMC, especialmente durante la infancia y adolescencia,17 pero que también puede afectar a pacientes adultos, y cuyo número de casos probablemente aumente en el futuro.

Encontramos en la literatura numerosos estudios del proceso de transición en el ámbito médico,1-6,8-12,18,19 pero muy pocos de ellos sobre el ámbito neuroquirúrgico.7 Dentro de las patologías neuroquirúrgicas con mayor demanda de un especialista “transicional” se encuentra La espina bífida y la hidrocefalia. Ambas patologías comienzan muy comúnmente en la edad pediátrica y en algunos pacientes transcurren potencialmente con una vida normal o casi normal a lo largo de la vida de algunos pacientes.7 Sin embargo, se debe de tener en cuenta que muchas de las patologías transicionales son de difícil manejo y en muchos casos pueden comprometer la vida del paciente si no se detectan y tratan oportunamente.

Sumado a esta problemática, ocurre que en la gran mayoría de los casos (en Argentina), el pasaje de la atención médica del adolescente al adulto ocurre de forma abrupta8 ya sea por una urgencia en guardia que motiva la consulta (tanto para el grupo 1 y 2) o por haber cumplido una determinada edad de ingreso a la Institución pediátrica (grupo 1). Como expresa en su artículo White et al.,20 idealmente se debe lograr en todos los individuos del sistema de salud, una atención continua en los diferentes estadios del desarrollo y, en particular, al pasar a la medicina del adulto. De esta manera, se estaría logrando un proceso de transición armónico para así lograr un buen funcionamiento y bienestar de los jóvenes con requerimientos especiales de salud.8

Se calcula que actualmente el 85% de los pacientes con mielomeningocele llega a la vida adulta.16Según referencias internacionales, a fines del año 1960, los pacientes con mielomeningocele se convirtieron en un modelo a seguir del tratamiento multidisciplinario de pacientes con enfermedades crónicas.7,21 A pesar de existir hospitales e instituciones que cuentan con “clínica de mielomeningocele” para el manejo multidisciplinario, es evidente que hay muchas falencias a nivel nacional para ello por el escaso número de los lugares donde esto ocurre.

La hidrocefalia es otra de las patologías potencialmente crónica que comúnmente se ve gravemente afectada en el proceso de transición. Sin embargo, Rekate et al.,22 postulan que aquella hidrocefalia que comienza en la infancia es significativamente diferente de la que comienza en la adultez. Los autores refieren que una consulta por guardia de una hidrocefalia crónica descompensada o de un paciente con shunt previo tratado y disfunción valvular aguda pueden ser escenarios muy distintos a la hidrocefalia del adulto.

La hidrocefalia en los niños es mucho más complicada que en el adulto y puede ser potencialmente causada no sólo por las 3 causas más frecuentes relacionadas con la de los adultos (tumoral, hemorrágica o infecciosa), sino también por muchas otras como por ejemplo anormalidades en el desarrollo cerebral u otras causas de obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR).7 En adultos, suele suceder que al presentar hidrocefalia (ya sea por una disfunción valvular o de novo), el tamaño de los ventrículos se expande en conjunto con el aumento de la presión intracraneana (PIC), haciéndose más fácil su diagnóstico. Sin embargo, esta descripto en pacientes pediátricos y adolescentes con shunt y disfunción valvular, un aumento de la PIC con tamaño ventricular normal;19 este hecho hace difícil su diagnóstico si no es tratado por un neurocirujano con experticia en dicho tema.

Contrariamente, el manejo del paciente portador de un shunt por hidrocefalia comenzada en la infancia tiene un manejo extremadamente difícil debido a sus múltiples formas de presentación.13,23,24

A modo de ejemplo podemos mencionar a los pacientes con desórdenes craneofaciales en donde se produce un cierre de suturas de la base del cráneo con aumento de la presión venosa cerebral y por ende disminución en la absorción de LCR, la cual produce una ventriculomegalia/hidrocefalia que generalmente no es progresiva y en donde hay que tratar de evitar la colocación de un shunt para garantizar una reexpansión cerebral lenta después de la remodelación de la bóveda craneal.25

Otra situación de difícil manejo, son los pacientes que presentan el síndrome de ventrículos colapsados (“slit ventricle syndrome”), los cuales requieren frecuentemente estrategias de derivación del espacio subaracnoideo utilizando un shunt lumbo-peritoneal o hacia la cisterna magna, como existe descripto en la literatura.26-28

Por último, cabe mencionar las grandes dificultades que se observa a nivel mundial en pediatría para el manejo de los pacientes con hidrocefalia de presión baja.29

Propuesta de Manejo

Por lo dicho anteriormente y como lo había evidenciado previamente Rekate,30 es evidente que el espectro de la enfermedad neuroquirúrgica en niños difiere mucho de la de adultos. A diferencia del neurocirujano de adultos, la hidrocefalia forma parte de alguna manera de la mayor parte de la práctica diaria del neurocirujano pediátrico. A su vez, la craneosinostosis y la medula anclada son patologías poco frecuentes en la práctica de los neurocirujanos generales.

El sistema de salud actual no se encuentra del todo bien preparado para garantizar en esta población un proceso de transición armónico y eficaz. Dicho pasaje debe de estar relacionado no sólo con la edad cronológica, sino también con el desarrollo madurativo y cognitivo individual de cada paciente, y con sus aspectos psico-sociales.8

Consideramos fundamental contar con un adecuado proceso de transición a cargo de esta nueva propuesta de subespecialidad a la cual nos abarcamos: “neurocirugía transicional”.

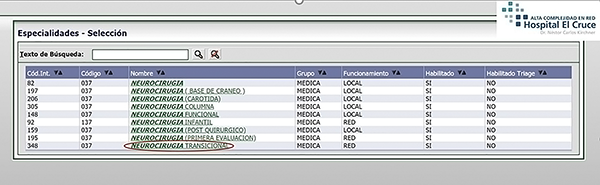

En la bibliografía, encontramos numerosos trabajos donde indican que a pacientes con enfermedades crónicas se debe realizar la transición con un “gestor” o “agente” que asegure este proceso en esta clase de pacientes y se debe involucrar al paciente como a su familia y a sus médicos tratantes.1,4,8,30 En nuestro caso, consideramos que, para pacientes con patología neuroquirúrgica transicional se requiere una atención personalizada y adecuada, ya que su falta de cuidado puede comprometer la vida de estos pacientes. Se propone generar esta nueva “subespecialidad” a modo de paliar y tratar las demandas y necesidades actuales del sistema de salud. Sugerimos que un neurocirujano pediátrico podría responder de una manera más adecuada a estas demandas por su experticia en las patologías descriptas. Esta nueva subespecialidad creemos que debe de implementarse en hospitales de alta complejidad, en los cuales el neurocirujano pediátrico sea parte de un servicio de neurocirugía general, como ya ocurre en el Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Cruce” (fig. 6).

Figura 6: Neurocirugía transicional - Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Cruce”.

Creemos que esta nueva entidad se debe implementar como una política de salud nacional. En los países donde ya se han implementado diferentes programas de transición para enfermedades crónicas, como en Reino Unido, se observó que muchos adolescentes mejoraban su calidad de vida directamente relacionada con pautas de autonomía y autosuficiencia y no con la edad cronológica ni el grado de actividad de la enfermedad.18,19

White P. et al.31 afirman que el proceso de transición debe comenzar el día del diagnóstico; este debe de ser específico para cada individuo para evaluar su situación en particular. Tal como encontramos en las recomendaciones de la bibliografía, consideramos fundamental contar con un resumen de historia clínica actualizado y accesible, conocer el nuevo lugar a seguirse donde los médicos estén habituados a resolver patología neuroquirúrgica transicional. A su vez consideramos prudente, así como afirma la literatura, que el proceso de transición se empiece a concretar (por escrito, de ser posible) a la edad de 14 años, elaborado junto con el paciente y su familia, y debe de ser actualizado periódicamente.1,8,30,32-34 Esta edad pareciera ser un punto de quiebre en la toma de decisiones de atención médica: según la American Academy of Pediatrics (AAP) los pacientes que han alcanzado casi su estatura adulta han madurado fisiológicamente lo suficiente sus órganos sexuales, y se encuentran más propensos a fomentar su autonomía como un individuo adulto.35,36

Consideramos que actualmente no hay acuerdos interinstitucionales formales para el seguimiento y atención de estos pacientes. Otros obstáculos evidenciados en esta población de enfermedades crónicas es el grado de discapacidad, la pobre adherencia al tratamiento y la falta de lugares adecuados para transferir en el interior del país. En general, en nuestro país, la transferencia ocurre de una manera más o menos sistematizada, otorgándole un grado de importancia media-alta a esta preocupación emergente.1

CONCLUSIÓN

Se debe lograr una transición planificada para el bienestar de los jóvenes con necesidades especiales de atención de salud. Actualmente no hay acuerdos interinstitucionales formales para el seguimiento y atención de estos pacientes.

Consideramos que existe un grupo de pacientes que se beneficiarían con la creación de una nueva subespecialidad neuroquirúrgica: la neurocirugía transicional. La misma debería desarrollarse en hospitales generales, de alta complejidad, donde coincidan en el servicio de neurocirugía de adultos, neurocirujanos con formación pediátrica.

BIBLIOGRAFÍA

COMENTARIO

Los autores abordan un tema de compleja solución, que es la transición de una serie de enfermedades pediátricas neuroquirúrgicas, que pueden implicar secuelas posoperatorias que persisten hasta la edad adulta y que requieren un seguimiento.

Comprende principalmente tres tipos de patologías los tumores cerebrales, la hidrocefalia y la espina bífida.1

El tema resulta interesante ya que la literatura no se ha ocupado de este problema y es poco probable que los pacientes que han recibido atención coordinada en un centro para niños, por ejemplo, con espina bífida encuentren el mismo tipo de atención coordinada cuando llegan a la adultez.2

Una posibilidad, como se describe en este trabajo, es la creación de una nueva subespecialidad, que contenga este pasaje a la edad adulta de pacientes con patología que muchas veces necesitan intervenciones quirúrgicas. Otra manera de lograr que esta transición no sea traumática, es el armado de redes hospitalarias entre Hospitales de adultos y Pediátricos.3

Una tercera opción seria que los Servicios de neurocirugía generales tengan una sección de neurocirugía infantil, situación que ocurre en muchos centros, esto podría generar un paso mas confortable para estos pacientes, que no deberían cambiar de Institución al momento de llegar a la adultez.

Pablo Ajler

Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

1-Rothstein DH, Li V. Transitional care in pediatric neurosurgical patients. Semin Pediatr Surg. 2015 Apr;24(2):79-82. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2015.01.005. Epub 2015 Jan 9. PMID: 25770368.

2-Rekate HL. The pediatric neurosurgical patient: the challenge of growing up. Semin Pediatr Neurol. 2009 Mar;16(1):2-8. doi: 10.1016/j.spen.2009.03.004. PMID: 19410150.

3-Crevier L, Mercier C. L'organisation de la transition enfant à adulte en neurochirurgie pédiatrique au Canada [The organization of the transition from childhood to adulthood in pediatric neurosurgery in Canada]. Neurochirurgie. 2008 Oct;54(5):583-6. French. doi: 10.1016/j.neuchi.2008.07.006. Epub 2008 Aug 26. PMID: 18752813.

COMENTARIO

El autor presenta un trabajo exponiendo la necesidad de especialistas en medicina transicional con foco en nuestra especialidad, refiriendo fortalezas, obstáculos, debilidades y amenazas de su implementación. La neurocirugía transicional surge en resonancia de otras especialidades, que buscan la solución a un pasaje armónico y cuidado de pacientes con patología crónica o congénita de la edad pediátrica a la edad adulta. Conociendo el estado de situación, el autor propone soluciones y políticas en salud que aseguren especialistas con interés y experiencia en estas patologías en particular, conformando equipos multidisciplinarios que obtengan los mejores resultados al fusionar múltiples visiones. La experiencia en el lugar de trabajo del autor es de vanguardia y de seguro es un área de estudio de gran potencial de crecimiento en el futuro cercano.

Tomás Funes

Sanatorio Anchorena. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

COMENTARIO

El trabajo de Fidel Sosa y cols. (originalmente aceptado para el Suplemento de Neurocirugía Pediátrica y publicado en el cuerpo de la RANC en función de otorgar mayor visibilidad entre público al que está destinado), pone en foco una problemática creciente: el manejo de pacientes pediátricos que pasan a hospitales de adultos y del paciente adulto con patología congénita. Este estudio observacional reúne una cohorte de 47 pacientes y un seguimiento durante un año lo cual le otorga peso a las conclusiones.

Los autores destacan, acertadamente, la descoordinación en el sistema público e inexistente en la medicina privada entre el hospital donde un individuo ha transcurrido su vida como paciente neuroquirúrgico y debido a la edad debe continuar su atención en otra institución, que en ocasiones no encuentra efectividad en el tratamiento (por falta de familiaridad con la evolución de estas patologías congénitas, no por desconocimiento de la técnica) o contener las expectativas familiares (acostumbrados al trato “pediátrico” en otros hospitales). Los casos presentados son suficientemente ilustrativos de la situación.

Como bien se señala en el artículo es deseable que esta situación se aborde desde los organismos centrales de salud a fin de que exista una red de derivación prevista evitando que la misma quede al arbitrio de la conexión individual entre neurocirujanos, urólogos y demás especialistas involucrados.1,2 Curiosamente, a pesar de la incidencia de las disrafias espinales y la hidrocefalia en la población infantil de nuestro país, aún no se han desarrollado guías nacionales que orienten a pediatras, neurocirujanos, ortopedistas, urólogos, psicólogos, etc. en el período de transición de paciente niño-adolescente-adulto lo que constituye una deuda de nuestra comunidad médica.

También, es valioso que los autores ofrecen propuestas para enfrentar este “vacío”, tales como la creación de la subespecialidad Neurocirugía Transicional y líneas de acción (recomiendo prestarles atención), que pueden implementarse de manera sistematizada en beneficio de la calidad de vida de nuestros pacientes y de la aceptación de los mismos por los neurocirujanos a los que les corresponde continuar tratándolos. Seguramente la mayor comunicación personal en el marco de un mecanismo institucional permitirá atender a esta población específica con los mejores resultados posibles.

Mario S. Jaikin

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

1- Vinchon M., Dhellemmes P. The transition from child to adult in neurosurgery. In: Pickard J.D. et al. (eds) Advances and Technical Standards in Neurosurgery. 2007.vol 32. Springer, Vienna.

2-Who Will Care for Me Next? Transitioning to Adulthood with Hydrocephalus. Tamara D. Simon, Sara Lamb, Nancy A. Murphy, Bonnie Hom, Marion L. Walker and Edward B. Clark.Pediatrics. 2009 November; 124(5): 1431–1437. doi:10.1542/peds.2008-3834.