Manuel Balado y las diferencias de presión craneal y espinal

Nelson A. Picard, Jorge E Furst, Carlos A. Zanardi, Juan F J Gruarín

Servicio de Neurocirugía y Cirugía de Columna, Clínica La Pequeña Familia. Ruta 188 y Alberdi, (6000) Junín, Buenos Aires, Argentina

Nelson A. Picard

napicard@yahoo.com

Recibido: junio de 2023. Aceptado: junio de 2023

DOI: 10.59156/revista.v37i02.536

ORCID:

Nelson A. Picard: 0000-0002-5207-8470

Carlos A. Zanardi: 0000-0003-2572-0365

Juan Franco Gruarín: 0009-0004-8161-9290

Jorge Furst: 0009-0001-0069-2460

RESUMEN

Manuel Balado (1897-1942), pionero de la neurocirugía argentina, es más conocido por sus estudios sobre la vía óptica y la sistematización de la iodoventriculografía. Sus inquietudes, sin embargo, abarcaron numerosos otros campos, siendo uno de ellos la existencia de diferencias de presión entre compartimientos craneales y espinales. En sus Lecciones de Cirugía Neurológica, el primer texto exclusivo de la especialidad en la Argentina, hizo una descripción original de los mismos. Reproducimos aquí varios de los mismos, la mayoría aún válidos, y los analizamos en su contexto y a la luz de los conocimientos actuales. No hemos hallado descripciones similares en la bibliografía de su tiempo.

PALABRAS CLAVE: Balado, historia de la medicina, líquido cefalorraquídeo, presión intracraneal.

Manuel Balado and the cranial and spinal pressure differences.

ABSTRACT

Manuel Balado (1897-1942), a pioneer of Argentinian neurosurgery, is best known for his studies on the optic pathway and iodoventriculography. Their concerns, however, encompassed numerous other fields, one of them being the pressure differences between the cranial and spinal compartments. In his Lessons on Neurological Surgery, the first exclusive text of the specialty in Argentina, he made an original description of them. We reproduce here several of his schemes, most of them still valid, and we analyze them in their context and in the light of current knowledge. We did not find similar descriptions in the bibliography of his time.

KEY WORDS: Balado, cerebrospinal fluid, history of medicine, intracranial pressure.

INTRODUCCIÓN

Manuel Balado y las “Lecciones de Cirugía Neurológica”

Manuel Balado (Figura 1) nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1897. Se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1920, y ya en 1921 fue nombrado Jefe de Trabajos Prácticos del Instituto de Clínica Quirúrgica (ICQ) de la Cátedra del Dr. José Arce.7 Entre febrero de 1925 y mayo de 1926 trabajó en cirugía experimental con Frank Mann en la Clínica Mayo (Rochester, Minnesota), al tiempo que se formaba en la especialidad junto a Alfred W. Adson. A su regreso a Buenos Aires Balado fue designado Jefe de Clínica del ICQ, y en 1930 quedó a cargo de la flamante Sala XII destinada a enfermos con patologías neuroquirúrgicas, secundado por Ricardo Morea y Ramón Carrillo.7,17,38

Además de su actividad asistencial, Balado se encargaba de la formación de graduados y estudiantes interesados en la naciente especialidad.1 El temario de clases de 1931, inicialmente publicado en forma fraccionada durante la cursada, apareció compilado en un solo volumen al año siguiente como Lecciones de Cirugía Neurológica. Allí, en 15 clases o capítulos, abordaba los fundamentos anatómicos, patológicos y clínicos de la Cirugía del Sistema Nervioso.1,4

Preocupado por alcanzar un diagnóstico topográfico más preciso, investigó la vía óptica y sistematizó la iodoventriculografía. Fue el primer profesor de la primera Cátedra de Neurocirugía del país, creada por iniciativa del Dr. Arce, siendo la segunda en el mundo.7,17,38 Falleció en Buenos Aires el 23 de mayo de 1942, al finalizar una cirugía, a los 45 años de edad.38

Figura 1: Manuel Balado (c. 1940).

Las diferencias de presión en los esquemas de balado

La decimoprimera clase de las Lecciones llevaba por título: “Terapéutica quirúrgica de la hipertensión craneana”,4 e iniciaba con una breve descripción de los avances en el conocimiento logrados para aquellos días, donde la hipertensión craneana había ya dejado de ser sinónimo de tumor cerebral.

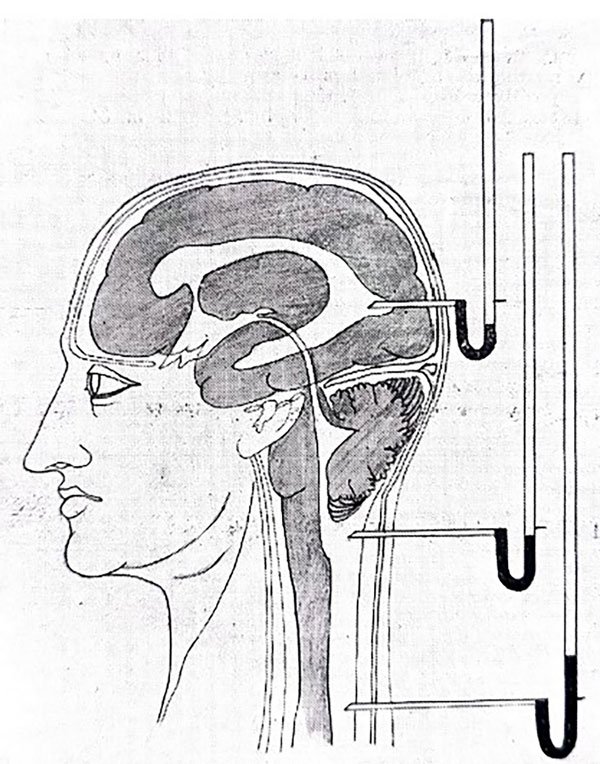

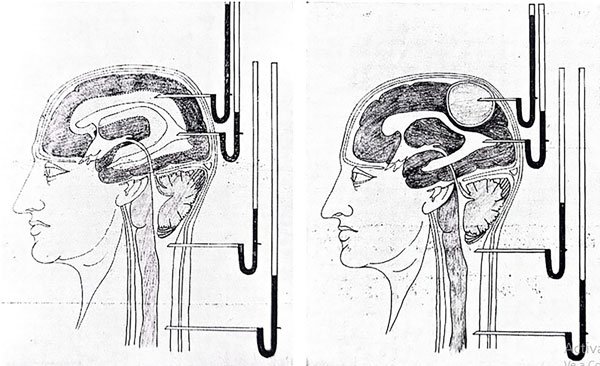

A continuación se reproducen varios de los esquemas de Balado (a partir de aquí: EB) que ilustran sobre la medición simultánea de presiones (ventricular, cisternal y espinal) en diferentes patologías. El primero de ellos (Figura 2) describe la normalidad, explicando que los manómetros son de agua, y las cifras indican la altura de la columna líquida. La presión en el manómetro cisternal es más elevada (que la ventricular), pero es igual a cero o es negativa. Raramente en el sujeto normal en posición vertical, la presión cisternal es positiva. La presión en el manómetro espinal alcanza a 10 ó 15, por estar situada la aguja en la región cervical, a medida que se desciende a las regiones dorsal y lumbar la presión sube a 20 y 30 respectivamente. La posición tiene gran importancia, pues en el decúbito lateral, colocados en línea horizontal, ventrículos, y canal raquídeo, la presión es positiva, igual a 9 ó 10 centímetros de agua, y la presión ventricular aumenta a medida que la cabeza queda en posición más declive. También señala que comprimidas las yugulares, ascienden los tres manómetros, muy poco el ventricular, pero mucho el cisternal y el espinal. Es la prueba de Queckenstedt. La maniobra de Queckenstedt y sus variantes posteriores fueron pensadas para corroborar la presencia de lesiones expansivas (espinales) como causa de déficit neurológico.48

Figura 2: esquema de Balado (EB) #1: bosqueja la diferencia de presiones existente entre los compartimientos de LCR ventricular, cisternal (cisterna magna) y columna cervical baja en un sujeto normal, en posición vertical. Los manómetros ventricular y cisternal indican presiones negativas; el espinal presión positiva. El segmento descendente en “U” del manómetro ofrece la posibilidad de cuantificar las presiones negativas.

Desde un punto de vista actual, los datos que menciona Balado son correctos.13, 31, 33, 40, 41 La altura (presión) que alcanza el líquido céfalo-raquídeo (LCR) en el manómetro representa el punto de equilibrio entre la presión del LCR y la presión atmosférica (presión cero).13 En el paciente sentado habitualmente este cero de presión se alcanza a nivel cervical (ver más adelante la Figura 7), con mayor frecuencia entre C1 y C5, menos frecuentemente entre C6 y T2, y sólo excepcionalmente craneal a C1.13,33 Conociendo este cero, podemos calcular la presión intracraneana (PIC) por la diferencia de altura que existe entre el menisco del manómetro y el foramen de Monro. Además este cero, que habitualmente coincide con la altura a la que se colapsan las venas yugulares internas,13,24 tiende a desviarse hacia caudal en los pacientes con fístulas de LCR y en pacientes con bloqueos subaracnoideos completos a nivel cervical. Y por el contrario, tiende a hacerlo en dirección cefálica en los pacientes con defectos óseos craneales grandes y fláccidos, y en pacientes con hidrocefalia no tratada.33 Se acepta que al elevarse la cabeza cierto volumen de LCR desciende hacia la columna, al tiempo que el drenaje venoso se modifica progresivamente, pasando a predominar el drenaje venoso peridural espinal). El colapso de las venas yugulares en ortostatismo permite el desacople entre el sector venoso intracraneal (y por ende la PIC) y las presiones venosas sistémicas,24,41 lo que evita el desarrollo de presiones intracraneanas negativas aún mayores.24 Teniendo en consideración estas observaciones, llama la atención una revisión sistemática reciente según la cual la PIC normal en ortostatimo puede situarse entre -5.9 y +8.3 mmHg.39

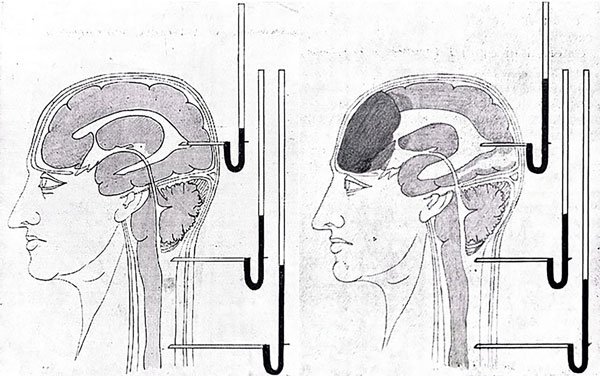

Los EB #2, #3, #10 y #11 describen cuadros de aumentos difusos de la presión de LCR, como puede suceder en la meningitis y en el edema cerebral crónico, y en tumores y hematomas cuyo volumen no llega a comprometer la libre comunicación de la columna de LCR (Figura 3). Estudios posteriores en cadáveres corroboraron que en ausencia de distorsiones la comunicación entre los ventrículos laterales y las cisternas magna y lumbar permanece libre, cualquiera fuera la presión generada en el sistema.34

El EB #4 (Figura 4, izquierda) es el única dedicado a diferencias de presión por lesiones espinales. Se describe un paciente previamente publicado junto a Bettinotti en 1929,5, y que presentaba la coexistencia de un tumor medular e hidrocefalia. El líquido espinal tenía escasa tensión mientras que el ventricular tenía 40 al Claude. Una revisión reciente atribuye la primera descripción de este cuadro a Werner Kyrieleis, en 1931,37 por lo que el paciente de Balado puede entonces haber sido realmente el primero reportado a nivel mundial.

Teniendo en cuenta la importancia diagnóstica que la “aracnoiditis” tenía en aquellos días, (28), reproducimos el EB #5 (Figura 4, derecha). Fue Balado el primero en explorar la región optoquiasmática en un paciente que padecía de neuritis óptica,14, cuyos resultados reportaría posteriormente.6

Figura 3: Izquierda (EB #3): edema cerebral crónico. Es de pensar que Balado estaba haciendo referencia a la condición descripta por Heinrich Quincke en 1893 como “meningitis serosa”, y por Max Nonne en 1904 como “pseudotumor cerebri”.21 Los ventrículos laterales son estrechos, pero el cerebro edematizado se aplica contra la duramadre. Derecha (EB #10): caso de un gran tumor de un hemisferio cerebral sin obstrucción a la circulación de LCR. Estos esquemas describen situaciones de aumento generalizado de la presión del LCR: los tres manómetros muestran presiones elevadas.

Figura 4: Izquierda(EB #4): esquema de las tres presiones en un paciente con un tumor medular acompañado de hidrocefalia y edema de papila. Derecha (EB #5): cierre de la cisterna magna en un caso de aracnoiditis. Todos los ventrículos se encuentran dilatados. En ambos casos las presiones de los manómetros ventricular y cisternal se encuentran elevadas, mientras que el manómetro espinal muestra presión baja luego de retirar algunos centímetros cúbicos de líquido.

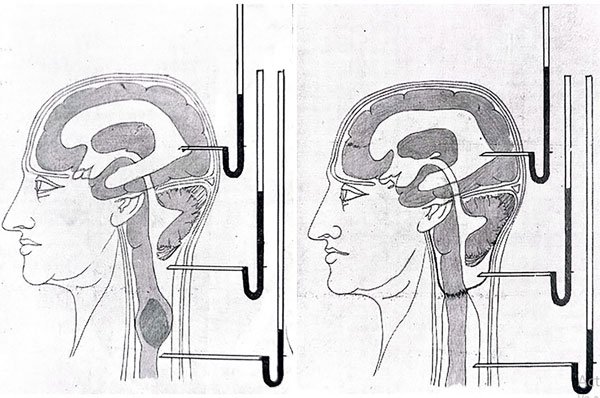

Los EB #6, #7, y #9 (Figura 5) describen hidrocefalias no comunicantes. Se aprecian en ellos diferencias entre las presiones ventriculares respecto de las cisternales y espinales. En relación al esquema #9, Balado agrega que la trepanación descompresiva derecha, y sección del cuerpo calloso, son obligatorias en los casos de tumor voluminoso del tercer ventrículo que cierra los dos agujeros de Monro. En relación a este EB #9 vale mencionar que no fue hasta 1933 que Dandy describió la entidad que hoy conocemos como quiste coloide del III ventrículo.(12) La iodoventriculografía, método sistematizado por Balado y sus colaboradores, posibilitó el diagnóstico en muchas de estas lesiones, en las cuales el aire como medio de contraste ayudaba poco.3

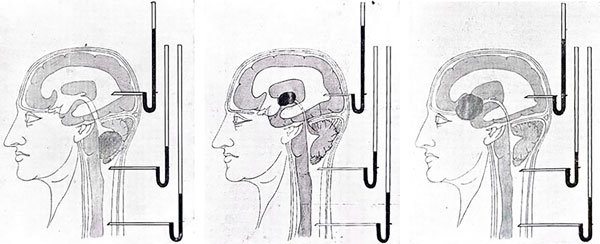

Por último, reproducimos los EB #8 y 12, sin duda los más elaborados, y que ilustran el desarrollo de diferencias de presión supratentoriales (Figura 6). Balado señalaba allí que la presión en un ventrículo lateral o dentro de una lesión, puede estar elevada en relación con el resto del sistema ventricular, lo que aparentemente es una contradicción: que en el interior de una cavidad cerrada, como es el cráneo, puedan haber diferencias entre las presiones de los ventrículos. Este fenómeno ya había llamado la atención de Ernst Von Bergmann,49 y luego Leonard Hill,22 quienes hacia fines del siglo XIX mostraron que el cerebro no transmite la presión igualmente en todas las direcciones, concepto que sería confirmado con bastante posterioridad.30,42,50

Figura 5: izquierda (EB #6): tumor cerebeloso que cierra el cuarto ventrículo. Centro: (EB #7): caso de tumor o de cierre del acueducto de Silvio. Derecha (EB #9): oclusión total del tercer ventrículo y de los dos agujeros de Monro. En las tres situaciones la presión en los ventrículos dilatados es muy alta, mientras que los manómetros cisternal y espinal muestran presiones bajas en cuanto se retiran algunos centímetros cúbicos de líquido.

Figura 6: izquierda (EB #8): representa las presiones de LCR en un caso de estenosis unilateral del agujero de Monro, por meningitis o por desplazamiento tumoral. El ventrículo bloqueado muestra una elevada presión. El ventrículo en comunicación con el resto del sistema, tiene también presión aumentada, y en igual proporción con este último los espacios cisternal y espinal. Cuando el agujero de Monro de un ventrículo está ocluído, el líquido céfalo-raquídeo retenido, hace aumentar progresivamente la presión en ese ventrículo, presión que se comunica al otro mediante la compresión de substancia nerviosa. El ventrículo que conserva su comunicación con el espacio espinal, no marca presión sino cuando se evita la pérdida de los primeros cms. de líquido; si de ese ventrículo, se extraen unos 10 cms. de líquido, no marcará presión alguna, a pesar de que en el otro ventrículo la presión pueda llegar a 50 c.c. de agua. Derecha (EB #12): caso de tumor líquido (voluminoso) de los hemisferios cerebrales (quiste hidático, glioma de cerebro reblandecido, quiste postneoplásico, absceso de cerebro). La presión intratumoral (se presenta) independiente de la ventricular y espinal. El líquido contenido en su interior se halla a gran tensión, y al ser punzado, el manómetro indica una cifra muy elevada que no se encuentra ni en los espacios ventricular, cisternal ni espinal.

El diagnóstico neurológico hace 90 años

Estamos habituados a basar nuestras indicaciones de cirugía en la visualización directa de las patologías. Por ello resulta extraño pensar en las lesiones ocupantes de espacio como causas de obstrucción a la circulación del LCR y por ende, de diferencias de presión a ambos lados de la misma. Las expresiones diferencias de presión y efectos de masa son, de hecho, vestigios de métodos diagnósticos en desuso. Pero para los días en que Balado publicó sus Lecciones, una de las preocupaciones principales era cómo lograr una indicación quirúrgica más precisa,9-11, 18, 23, 27, 43, 45, 48 para lo cual el hallazgo de diferencias de presión del LCR representaba un dato diagnóstico firme en favor de la presencia de lesiones ocupantes de espacio. Hasta poco antes, la decisión quirúrgica se había basado exclusivamente en dos pilares: un exhaustivo examen neurológico, producto de los avances de la doctrina “localizacionista”, y la radiología simple.18 Esta última técnica, se consideró ya muy enriquecida a partir de la descripción del desvío de la calcificación pineal.27 La maniobra ideada por Hans Queckenstedt en 1916 también representó un avance importante al permitir objetivar la presencia de “bloqueos” espinales, y diferenciar así lesiones como la esclerosis múltiple, de las lesiones expansivas. Algunos autores (además de Balado) midieron simultáneamente las presiones ventricular y lumbar en pacientes con tumores cerebrales con impactación tentorial o amigdalina, hallando diferencias de hasta 100 mmH2O.23 Afortunadamente no iban a demorar en aparecer mejores estudios neuroradiológicos (Tabla). La incorporación de la neumoventriculografía,9 la neumoencefalografía y la mielografía gaseosa,10 la mielografía con lipiodol,45 la angiografía cerebral (denominada inicialmente encefalografía arterial),18 y la iodoventriculografía (descripta y rápidamente abandonada por Sicard),3 conducirían a que se perdiera el interés en la investigación de diferencias o disociaciones de presión.

Tabla 1: métodos diagnósticos disponibles al momento de la publicación de las Lecciones de Cirugía Neurológica, y su fecha de descripción. Balado empleó varios de ellos en su práctica asistencial.

Método diagnóstico |

Año |

Autor |

Anátomo-Patológico19 |

1819 |

Laennec |

Clínico-Patológico19 |

1862-1875 |

Charcot |

Punción ventricular47 |

1744 |

Le Cat (primer reporte) |

Punción lumbar20 |

1891 |

Quincke |

Rayos X18 |

1895 |

Roentgen |

Xanthocromía y coagulación masiva11 |

1903 |

Froin |

Desvío pineal y de los plexus coroideos27 |

1912 |

Schuller |

Punción cisternal2, 44 |

1908 / 1919 |

Obregia / Ayer |

Compresión yugular + punción lumbar48 |

1916 / 1928 |

Queckenstedt / Stookey |

Neumoventriculografía9 |

1918 |

Dandy |

Neumoencephalografía10 |

1919 |

Dandy |

Mielografía gaseosa10 |

1919 |

Dandy |

Mielografía con lipiodol45 |

1921 |

Sicard |

Encefalografía arterial18 |

1927 |

Moniz |

Iodoventriculografía3 |

1928 |

Balado |

La disociación en las presiones de LCR como prueba clínica

Iniciando el siglo XX Theodor Kocher señaló tal vez de un modo exagerado, que la presión lumbar no brinda ninguna información cierta de la presión dentro del cráneo, ya que puede caer muy rápidamente en la columna mientras permanece elevada en el cráneo.16 Si bien la presión del LCR fue frecuentemente medida a nivel espinal, la presunción de diferencias de presión a través del tentorio y del foramen magno se basó mayormente en el hallazgo de desplazamientos y distorsiones tisulares para configurar los que luego se denominaron "conos" de presión.8, 23, 35 La constatación de tales diferencias de presión a nivel espinal (mediante la maniobra de Queckenstedt y sus variantes), o entre las cavidades ventriculares y la cisterna lumbar (ventrículo-lumbares) vino a corroborar aquella idea.23 En condiciones normales la comunicación ventrículo-subaracnoidea es completa y las presiones medidas en decúbito lateral son iguales.13 Sin embargo, debido a la casi imposibilidad en aquellos años de lograr diagnósticos tempranos, al momento de estudiar a los pacientes la comunicación de los espacios de LCR se encontraba interrumpida hasta en el 5% de las lesiones supratentoriales y hasta en 2/3 de las infratentoriales, siendo en tales casos la presión lumbar siempre inferior. Posteriormente resultaría claro que tales diferencias desembocarían en evoluciones desfavorables.26

Respecto de la importancia de las diferencias de presión en patología espinal tumoral Stookey propuso repetir el test manométrico en aquellos pacientes con recuperación postoperatoria inusualmente lenta, ante la posibilidad de que un segundo tumor hubiera pasado desapercibido.48

Las disociaciones o gradientes de presión hoy

Es necesario decir aquí algunas palabras sobre el uso indistinto que a veces se da a los conceptos de “diferencias” de presión y “gradientes” de presión. Como comentamos antes, las distorsiones cerebrales halladas en autopsias en casos de lesiones ocupantes de espacio hicieron presuponer correctamente la existencia de “gradientes” de presión. Sin embargo, la única variante que pudo medirse hasta bien avanzado el siglo XX fue la presión del LCR (ventricular, cisternal o lumbar). Como por el principio de Pascal la presión en los líquidos se distribuye de modo uniforme, lo correcto es referirse a “diferencias” o “disociaciones” en la presión del LCR, que fueron los términos empleados por Balado. Cuando Nils Lundberg publicó su trabajo sobre el registro continuo de la presión de LCR ventricular,32 no era posible aún hablar de PIC en otros términos que no fueran presión de LCR: metodológicamente no era aún posible hablar de “gradientes” de presión. La constatación de “gradientes” debió aguardar a la aparición de los sensores tisulares o parenquimatosos.46 Sin embargo, y a pesar de que el estudio de las disociaciones entre presiones craneales y espinales guarda mayormente un interés histórico, fue utilizado en los ’80 para dilucidar algunos aspectos fisiopatológicos de la malformación de Chiari,51 patología en la que se constatan diferencias de presión a nivel de la unión occípito-cervical. La posibilidad de incrementar eventuales diferencias de presión (transtentorial, transforaminal, o intraespinal) y precipitar descompensaciones neurológicas (hernias y enclavamientos), constituye una contraindicación establecida para la punción lumbar,15 y un motivo de preocupación ante la colocación de drenajes ventriculares en pacientes con lesiones expansivas de la fosa posterior e hidrocefalia, debido a la posibilidad de desencadenar una herniación transtentorial ascendente.36

La originalidad de los eb y el aparente error de los manómetros

José Arce, jefe del ICQ por aquellos años y mentor de Balado, reconocía en él como el autor de estos esquemas.25 Su originalidad se desprende también del hecho de que dos de estos, los EB #1 y #9, aparecieron reproducidos sin modificaciones en un texto clásico de diagnóstico neurológico.43

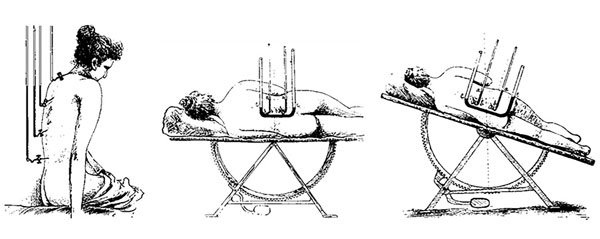

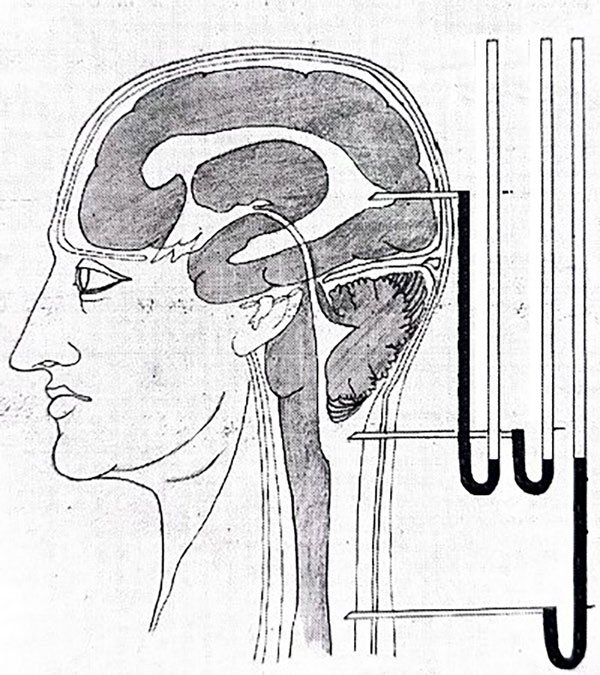

Los manómetros de uso más difundido en aquellos años para medir la presión del LCR eran el de aire libre y el aneroide de Claude. El primero de ellos o manómetro de Israel Strauss, consistía en un tubo largo de vidrio, de 1 a 3 mm de diámetro interno. Por el desplazamiento de LCR que requería su llenado se hablaba de presiones “absoluta” y “relativa”. La presión absoluta la podía medir el manómetro de Claude; el Strauss sólo podía estimarla, ya que cuanto mayor fuera la presión del sistema (“absoluta”), mayor sería la altura a alcanzar y el consiguiente desplazamiento de líquido, haciendo que la presión finalmente alcanzada (la “relativa”), resultara menor. Por el mismo motivo a mayor calibre del manómetro menor será la presión “relativa” alcanzada. Respecto de la precisión de los esquemas de Balado, en todos llama la atención la altura que alcanzan los meniscos de los manómetros: es que salvo los casos en los que son aceptables las diferencias de presión, todos los meniscos deberían acusar iguales alturas, como muestra una ilustración de principios del siglo pasado (Figura 7).29

Figura 7: mediciones llevadas a cabo en cadáveres por los obstetras alemanes Bernhardt Krönig y Karl Gauss29 a principios del siglo pasado, demostrando la continuidad hidrostática del espacio subaracnoideo espinal. En la figura de la izquierda, el cero o presión atmosférica se aprecia a nivel dorsal alto; la presión del LCR es mayor a nivel lumbar, y disminuye gradualmente hasta la región dorsal alta donde se torna negativa, dejando de salir líquido por el trócar. Estudios posteriores en vivos mostraron que el cero se halla con mayor frecuencia a nivel cervical13,33

Existen numerosas referencias en las Lecciones acerca de las “presiones al Claude”, siendo claro que en la práctica asistencial Balado medía las presiones también con dicho manómetro y no únicamente con el de aire libre que aparece en los esquemas. Sobre esa base consideramos que las diferencias en la altura que alcanzan los meniscos en los manómetros persiguieron mayormente un objetivo pedagógico. Amalgamando las observaciones de Balado con los conocimientos actuales, las presiones existentes en los espacios de LCR, en ortostatismo, pueden ser representadas como en la Figura 8.

Figura 8: modificación de EB #1 (Figura 2) donde se muestran los niveles que normalmente (en promedio) alcanzan los manómetros en un paciente sentado, según los conocimientos actuales.

A nuestro mejor entender no fueron muchos los autores que reportaron sobre diferencias de presión ventrículo-lumbares, y con unas pocas excepciones,2,34 no hemos hallado ilustraciones sobre tales diferencias de presiones en la literatura de la época. A pesar de que la neumoventriculografía requería en algunos casos de la punción de ambos ventrículos laterales, tampoco hallamos descripciones sobre diferencias de presión entre ambos ventrículos laterales (como sí Balado hizo en su EB #8), ni entre lesiones (quísticas) y las cavidades ventriculares (como aparecen en el EB #12).

CONCLUSIÓN

Manuel Balado fue un pionero de la neurocirugía argentina, y como tal llevó a cabo numerosas investigaciones originales. En 1931 publicó un análisis detallado de las diferencias de presión que pueden hallarse a lo largo del eje cráneo-espinal en numerosas patologías. Muchos de estos esquemas conservan actualidad. Consideramos que la publicación de los mismos en idioma español colaboró para que dichas observaciones alcanzaran escasa trascendencia.

Agradecimiento

Al Dr. Mateo Baccanelli por facilitarnos el artículo original de Von Bergmann.

Los autores no declaran conflicto de interés

Los autores no declaran financiamiento.

Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

BIBLIOGRAFÍA

COMENTARIO

Los autores describen y analizan los estudios que Manuel Balado realizó sobre las mediciones de las presiones del LCR. Este aspecto de su obra es poco conocido. En algunas publicaciones recientes sobre su vida y trayectoria profesional, dichos temas no fueron mencionados.1-3 Parecería que su obra se agota en la iodoventriculografía y a todas luces es mucho más extensa.

Sorprende la claridad de sus análisis y como señalan los autores de esta revisión, Balado fue el primero en describir ciertos aspectos de las variaciones en las presiones del LCR. Muchos de los resultados de sus análisis fueron confirmados posteriormente, lo que demuestra la brillantez de Balado. Tengamos en cuenta que, a pesar de lo limitado de los recursos técnicos de la época, pudieron ser superados por sus deducciones que notoriamente muestran una inteligencia superior. Por ello, no nos tiene que sorprender que Manuel Balado sea considerado como un pionero de la neurocirugía

A pesar de su calidad, los escritos de Balado han tenido poca difusión internacional. Quizás porque fueron redactados en español y actualmente no figuran en las bases de datos habituales, integrando el gran mundo de la “literatura gris”. Creo que los argentinos nos debemos un estudio histórico serio y completo sobre esta figura señera de la neurocirugía. Felicito a los autores por ayudar a difundir su obra en un tema muy poco conocido por nuestro colectivo neuroquirúrgico.

Juan José Mezzadri

Hospital Universitario Fundación Favaloro, Ciudad Autónomo de Buenos Aires, Argentina

BIBLIOGRAFÍA