Historia biográfica de Manuel Balado: aportes al desarrollo de la neurocirugía mundial

Marcelo Acuña, Miriam Cobos

Unidad Neurocirugía, Hospital Oftalmológico Santa Lucía y Cátedra de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

M. Acuña

racuna@fmed.uba.ar

DOI: 10.59156/revista.v36i04.608

ORCID:

Marcelo Acuña: 0000-0002-6044-7790

Miriam Cobos: 0000-0002-2537-555X

RESUMEN

Investigación histórica y biográfica de Manuel Juan María Balado, uno de los primeros médicos dedicados a la neurocirugía en forma exclusiva, quien sentó las bases de la especialidad en Argentina y Latinoamérica. Su trabajo, investigaciones y descubrimientos tuvieron impacto sobre las corrientes científicas mundiales de la época, otorgándole características particulares a la escuela Argentina. Entre sus múltiples aportes se destacan trabajos sobre la inervación del iris, la vía óptica, el cuerpo geniculado y la aracnoiditis optoquiasmática, siendo su principal aporte la sistematización de la iodoventriculografía que alcanzó relevancia mundial hasta la aparición de la tomografía computada. El presente trabajo recorre la biografía de un hombre que quedó opacado en la historia médica por la importancia de sus descubrimientos.

Palabras Clave. Biografía. Historia. Manuel Balado. Neurocirugía.

Biographical History of Manuel Balado: Contributions to the Development of Worldwide Neurosurgery

ABSTRACT

Historical and biographical research of Manuel Juan María Balado, one of the first physician dedicated exclusively to neurosurgery, who laid the foundations of the specialty in Argentina and Latin America. His work, research and discoveries had an impact on the world scientific currents of the time, giving high profile to the Argentine school. Among his many contributions, works on the innervation of the iris, the optic pathway, the geniculate body and optochiasmatic arachnoiditis stand out, with his main contribution being the systematization of iodoventriculography that achieved global relevance until the appearance of computed tomography. This work covers the biography of a man who was overshadowed in medical history due to the importance of his discoveries.

Keywords. Biography. History. Manuel Balado. Neurosurgery.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la realidad histórica, desde lo regular y fragmentado, es un recurso que puede relacionarse con la vida de un individuo y su contexto, permitiendo poner en juego niveles micro y macro de la historia para responder interrogantes generales que perduran hasta nuestros días y que condicionan muchas veces la estricta verdad histórica. La biografía de Manuel Balado permite ampliar, aclarar y concluir sobre su vida para enriquecer con resultados desconocidos, la historia que le tocó vivir y cómo ello impactó en la tradición de la neurocirugía nacional y mundial.

El objetivo de esta investigación es poner a la luz estos interrogantes de la vida de un hombre que, con su esfuerzo personal, se convirtió en un adelantado a su época, sentó las bases y allanó con sus descubrimientos el camino para muchos otros que lo sucedieron.

El presente trabajo pretende mapear cuestiones biográficas y profesionales de su vida, de las cuales muy poco se sabe o son desconocidas con exactitud hasta la fecha.

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

Las investigaciones científicas han experimentado un proceso de aproximación hacia enfoques cualitativos, como opción metodológica única o combinada, resultando cada vez más útiles para prácticas vinculadas a la medicina. El incremento de este tipo de investigaciones se relaciona con los diferentes problemas afines a la enfermedad que no pueden ser abordados desde una perspectiva únicamente positivista, sino que deben tener un enfoque holístico que permita comprender e interpretar la realidad, experiencias, significados y percepciones de las personas ante una situación determinada, no pudiendo dejar de lado el contexto social e histórico que rodeó al individuo.

Como el marco histórico dentro de la medicina, y de la neurocirugía en particular, se encuentra incompleto y muchas veces ausente, genera la impresión de que existe solo una parte de “la historia oficial”, dejando así hechos de los actores en total anonimato, y nos condiciona a pensar que todos los avances en neurocirugía provienen de otros países, asumiendo que los grandes aportes siempre fueron de lugares con un idioma diferente, descartando y enterrando así en el olvido los grandes aportes de algunos de estos hombres de ciencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Investigación documental basada en revisión, análisis y evaluación objetiva de toda la información disponible a nivel mundial sobre el desempeño profesional, obra, documentos personales y datos biográficos relacionados con la vida de Manuel Juan María Balado, junto con la realidad social y científica en la cual vivió. Se analizaron diferentes aspectos de su vida con el fin de intentar responder algunos interrogantes históricos hasta ahora desconocidos que exceden la historia oficial.

ESTUDIOS DE LAS FUENTES

Se evaluaron sistemáticamente fuentes primarias, revisando todas las publicaciones originales sobre el tema junto con entrevistas personales.

Publicaciones periódicas:

- Revistas médicas generales:

Revista Médico Quirúrgica (1864 - 1950)

Anales del Círculo Médico Argentino a partir de 1877

Revista del Centro de Estudiantes de Medicina

Revista del Círculo Médico Argentino.

Revista de la Sociedad Médica Argentina (Rev. de la Asociación Médica Argentina - AMA)

Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

Anales del Departamento Nacional de Higiene.

Revista La Semana Médica

Archivos Argentinos de Neurología

Archivos de Neurocirugía

Archivos Segunda Época

Anales de Neurocirugía.

- Archivos Históricos:

Arce J. Manuel Balado. Buenos Aires, Boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica 1942. 18:288-91.

Basso A. Historia de la Primera Cátedra de Neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Revista Argentina de Neurocirugía 2004. 18 S:19S- 21S.

Balado M: Curriculum Vitae 1933 - 1935 1937. Biblioteca J. J. Montes de Oca, Facultad de Medicina, UBA.

Archivo General de la Nación. Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia Social (1923-1952) Tomo I. Hospital Oftalmológico, Legajo 228. (1934-1937),

Anales de Neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Primera Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina. Imprenta de la UBA, Bs. As. 1958-1967.

Sociedad Latinoamericana de Neurología y Neurocirugía. Archivo de las Actas Neurológicas Latinoamericanas. Bs. As. Ed. Panamericana 1955 - 1962.

Registros históricos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Oftalmológico Santa Lucía de la Ciudad de Buenos Aires. Museo de la Unidad de Neurocirugía. Buenos Aires, Argentina:

- Archivo Historias Clínicas 1920 – 1945.

- Archivo Libros de Neurocirugías y Anatomías Patológicas 1920 – 1945.

Archivo Histórico Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina.

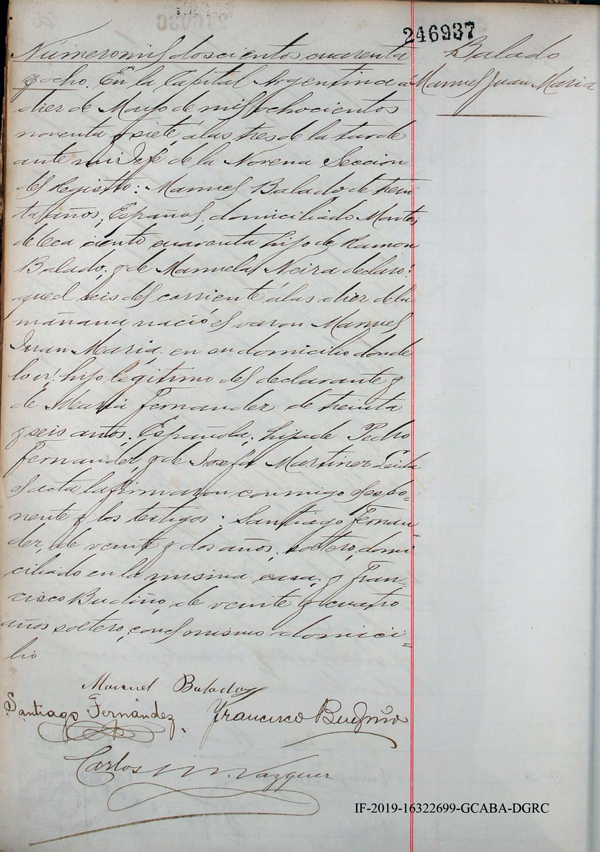

- Partida de Nacimiento Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Partida Digitalizada de Manuel Juan María Balado.

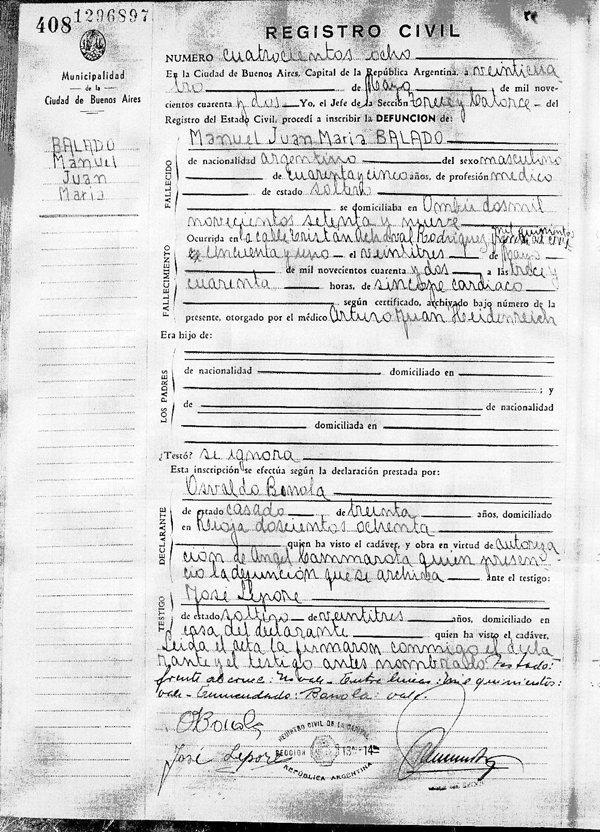

- Partida de Defunción. Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Trámite Nro. PO3421901 Partida de Defunción digital y actualizada de Manuel Juan María Balado.

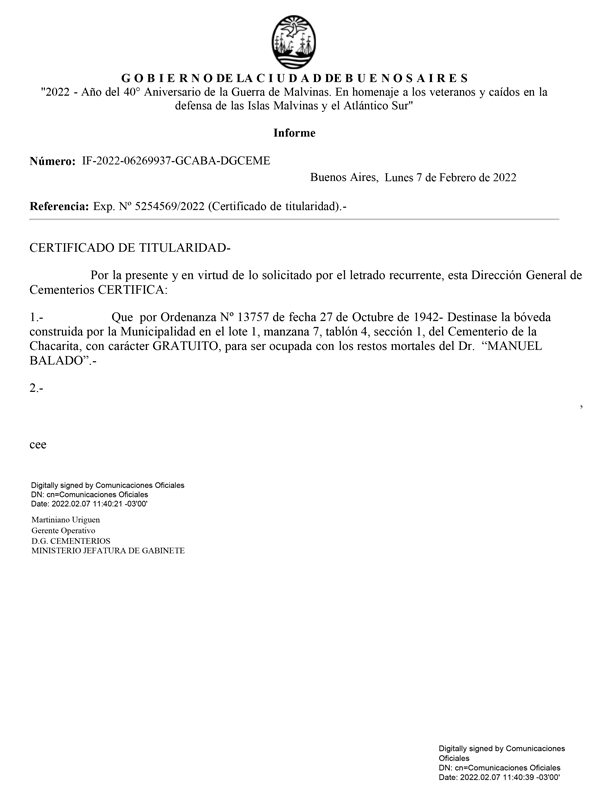

Archivo Histórico Cementerio de la Chacarita, Buenos Aires, Argentina.

- Ubicación Sepultura en Cementerio de la Chacarita. (Archivo Histórico). DGCEME Nro. PV-2022-05254576-GCABA-DGCEME expediente: EX-2022-05254569- - GCABA-DGCEME (26-enero-2022). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Archivo Histórico Biblioteca Central Juan José Montes de Oca, Salón de Profesionales. Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Período 1900 – 1977.

C) CEMLA: Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Archivo del Inmigrante.

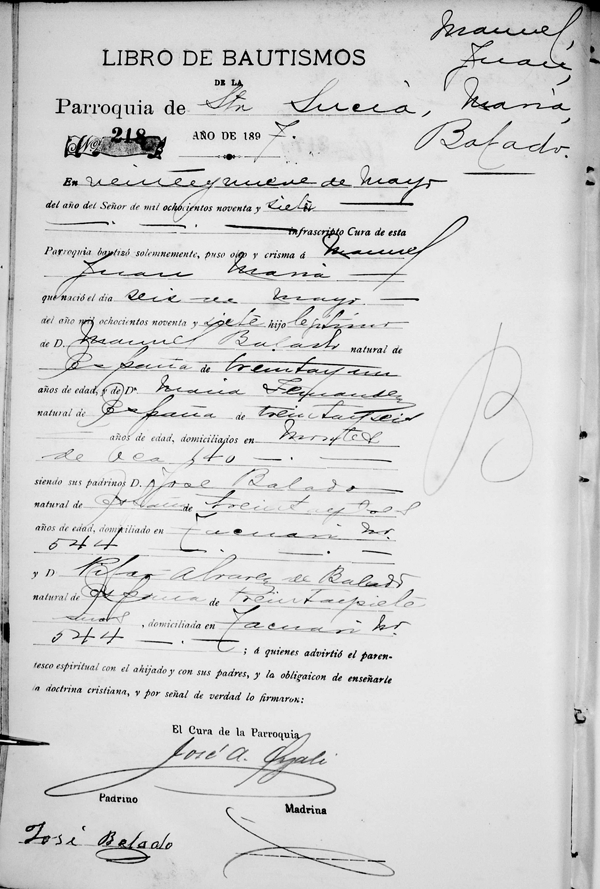

D) Family Search Church Records. Sociedad Genealógica de UTAH USA.

E) Entrevistas personales: Prof. Cons. Dr. Antonio Guillermo Carrizo, Dr. Guillermo A. Kreutel (f).

F) Documentos:

Cobos MR. Historia de la Neurocirugía Argentina. Tesis Doctoral Universidad

de Buenos Aires. 2016. Biblioteca Juan José Montes de Oca. Facultad de Medicina (UB: 23851).

HISTORIA BIOGRÁFICA

La familia y los estudios

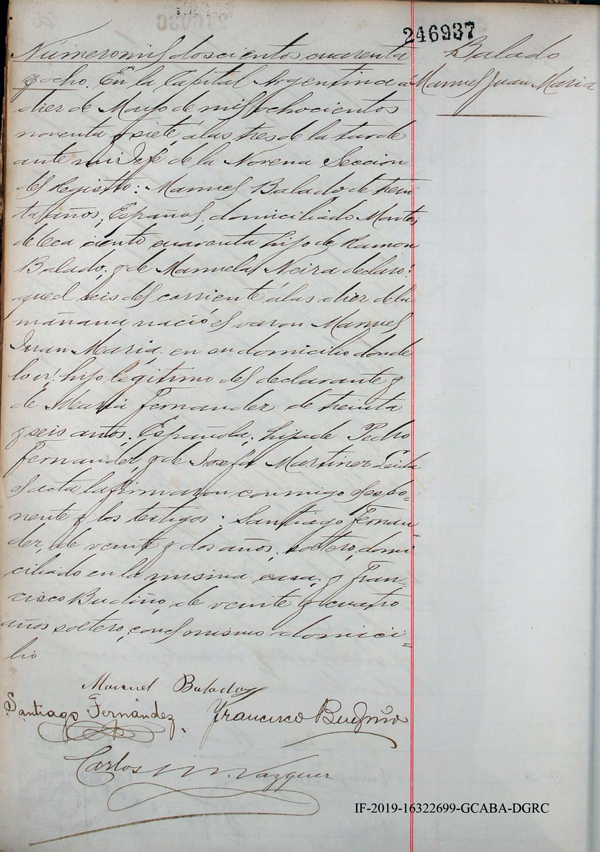

Manuel Juan María Balado nació en la calle Montes de Oca n°140, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10 de la mañana del 6 de mayo de 1897 según figura asentado en el Acta n°1248 de la Circunscripción Novena del Registro Civil de esta Ciudad. Registrado el mismo día a las 15 horas, siendo testigos de su nacimiento Santiago Fernández y Francisco Budiño (Fig. 1).

Fig. 1. Partida de Nacimiento de Balado, Manuel Juan María. Fuente: Dirección General de Registro Civil y Capacidad de Personas. Sistema GEDO. 21/05/2019. ID: IF 2019:16322699-GCABA.

Hijo de Manuel Balado, de 30 años de edad y de María Fernández, de 36 años, ambos de nacionalidad española. Según los registros del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA),1 sus padres llegaron al país proveniente de España. Su padre arribó el 30 de diciembre de 1885 en el barco K.F. Wilhelm proveniente del puerto de la Coruña, y del mismo puerto, pero el 2 de octubre de 1890, lo hizo su madre en el barco Stuttgart.

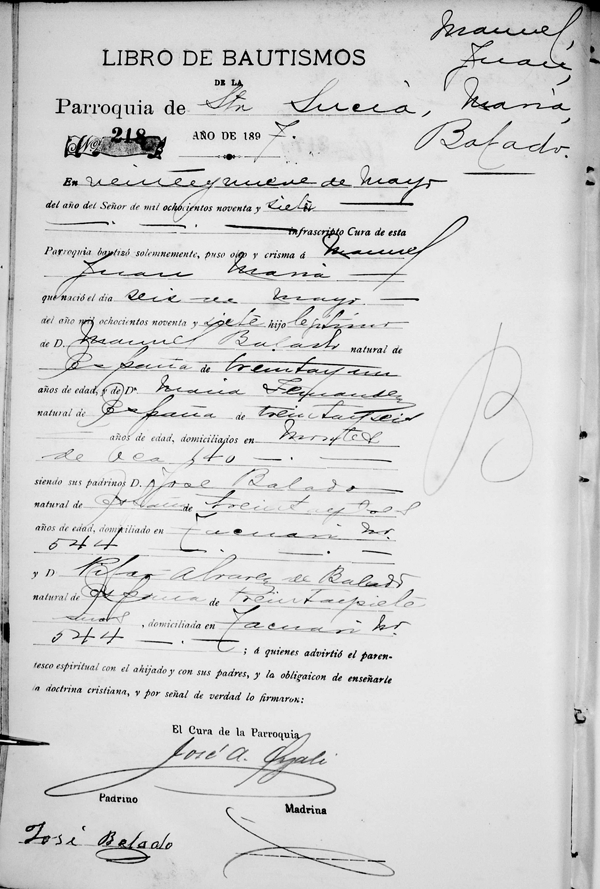

Manuel Balado, nació en el seno de una familia de trabajadores humildes, fue bautizado el 29 de mayo de 1897 en la parroquia de Santa Lucía Virgen y Mártir, en la Calle Montes de Oca al 500, según obra en el libro de Bautismos bajo el Acta N° 218,2 fueron sus padrinos José Balado y Pilar Álvarez de Balado, firmando la misma junto al presbítero José A. Quali (Fig. 2).

Fig. 2. Acta de Bautismo Nº 218 año 1897. Libro de Bautismos Parroquia de Santa Lucía Virgen y Mártir.

La inscripción de su nacimiento se realizó conforme a lo establecido por la Ley N° 1565;3 de Creación del Registro Civil sancionada el 25 de octubre de 1884 y que reemplazó los registros de nacimientos, casamientos y defunciones que llevaban las Iglesias.

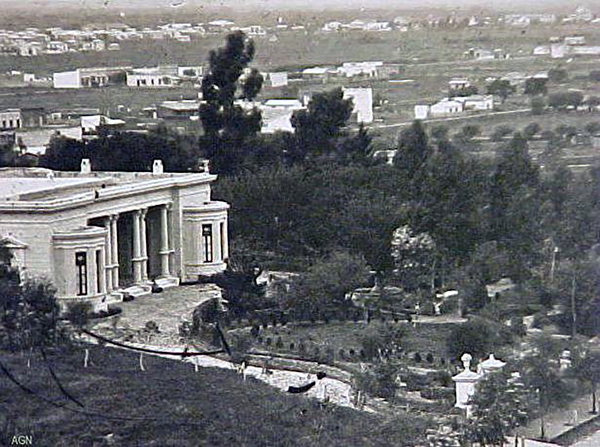

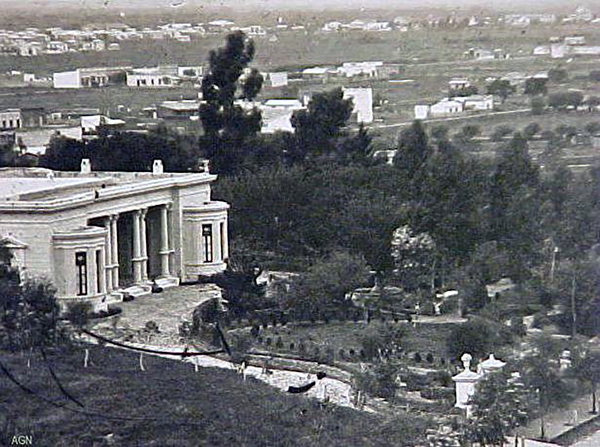

El domicilio consignado en el acta de nacimiento era una casona aristocrática, el Palacio Díaz Vélez, de Barracas al Norte, propiedad de Eustoquio Díaz Vélez, hijo del General Díaz Vélez, donde sus progenitores estaban empleados. La casa estaba edificada en la llamada barranca de Santa Lucía, nombre que tomaba por la proximidad con la iglesia del mismo nombre, construida en 1887. En aquella época, las únicas construcciones en la barranca eran esta residencia y el edificio de la casa cuna (hoy Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde), levantado en 1873 (Fig. 3 y 4).

Fig. 3. Vista original del Palacio Díaz Vélez. Fuente: “Libro Las Calles de Buenos Aires sus nombres desde la fundación hasta nuestros días” de Piñero Alberto Gabriel, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA 2003.

Fig. 4. Vista actual del “Palacio Díaz Vélez”, hoy sede de la Fundación VITRA.

Los registros de época revelan que Díaz Vélez (h) tenía muy buena relación con sus empleados y los consideraba parte de su familia. Más allá de esa buena relación, y a la luz de esta investigación, se asume que a través de sus influencias facilitó claramente el acceso de Balado a una educación de excelencia.

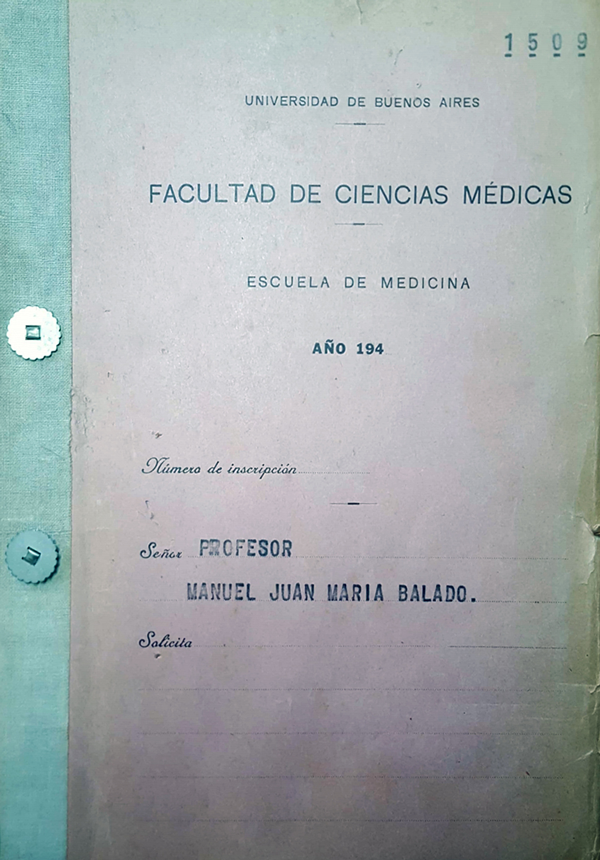

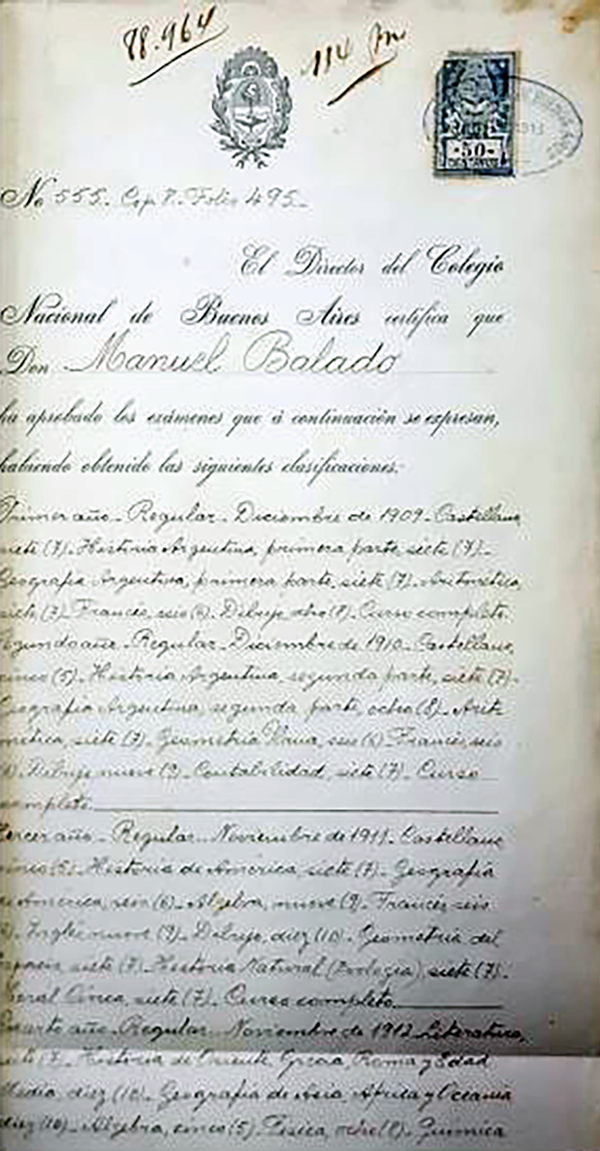

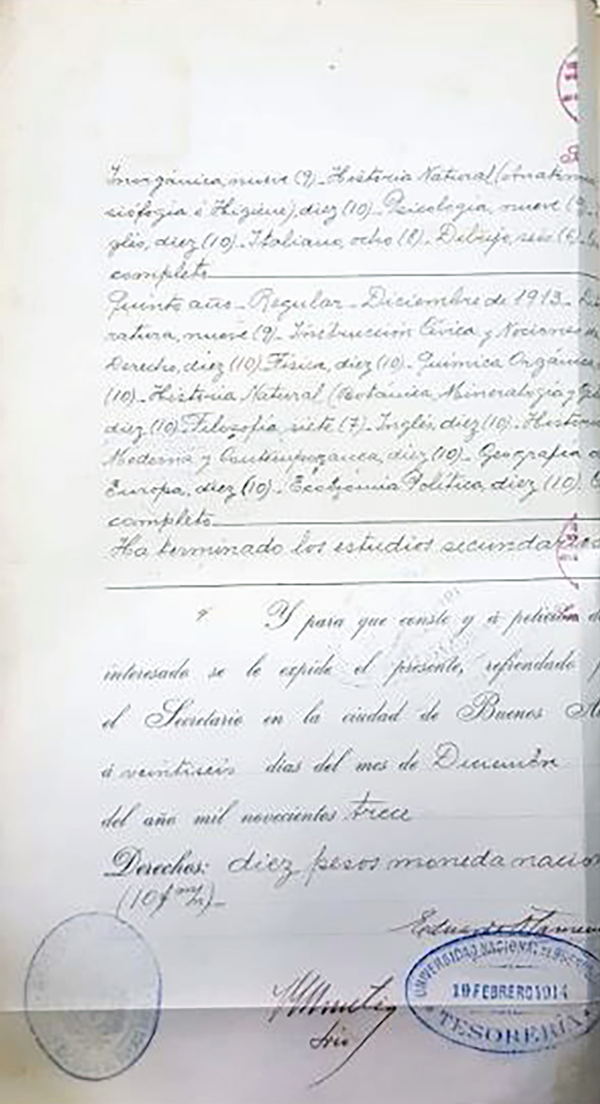

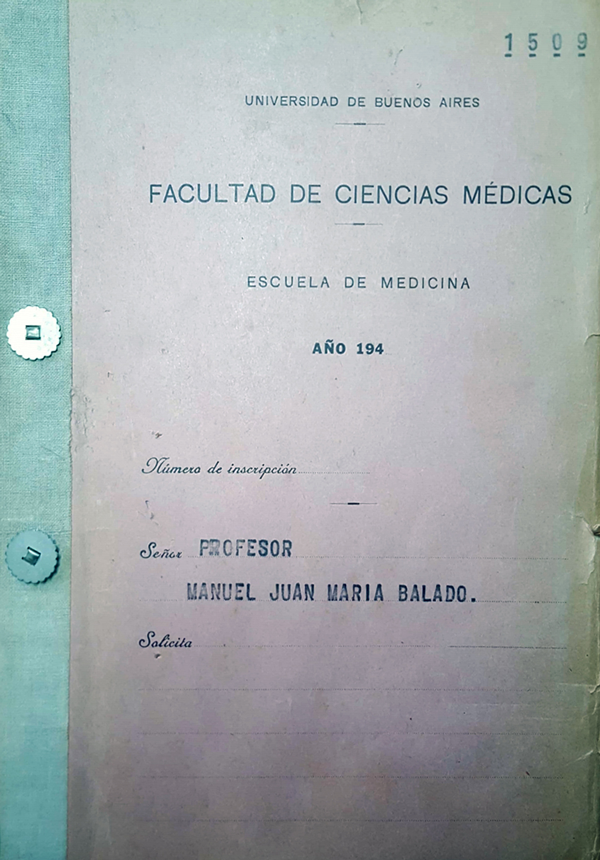

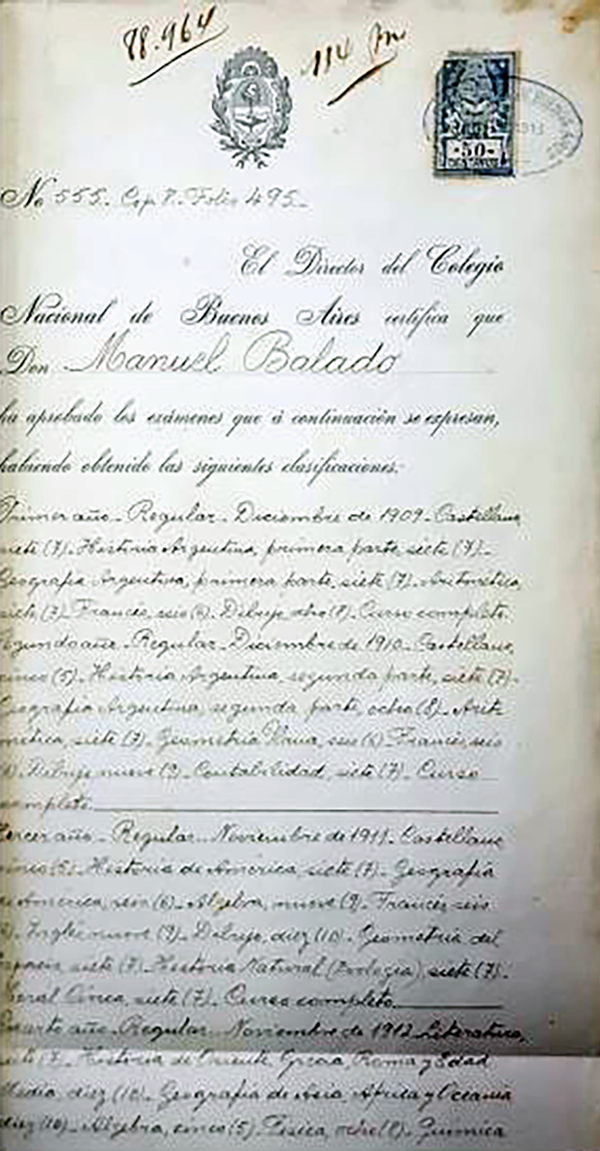

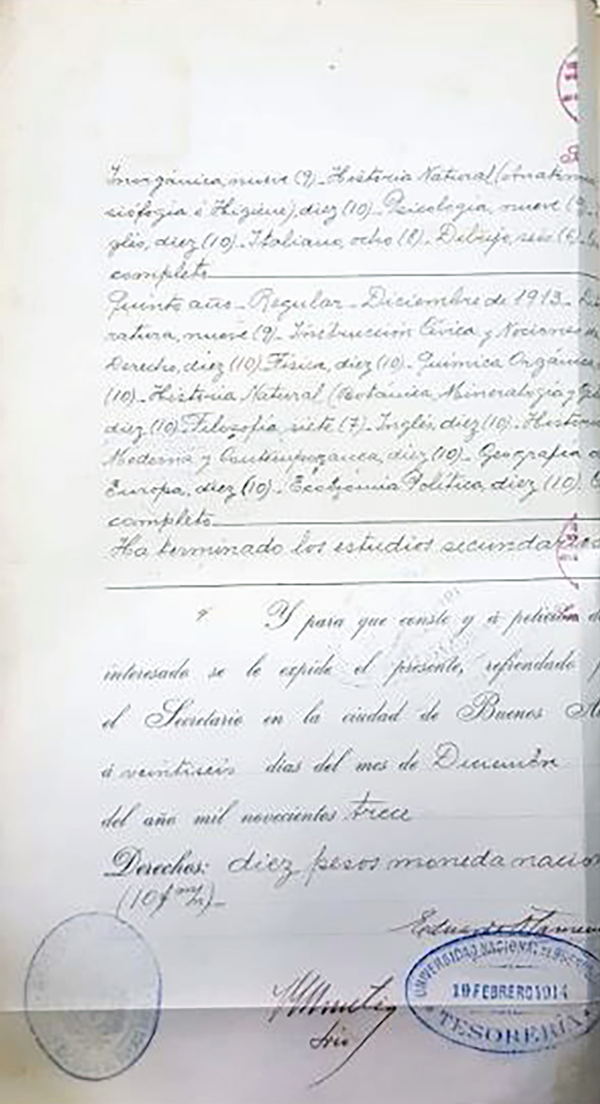

Aparte de estos pocos datos, nada se sabe de su infancia. En el legajo personal que se encuentra en el archivo general de la Facultad de Medicina, identificado con el número 1509, obran cartas de puño y letra dirigidas a las diferentes autoridades de la Universidad y documentos certificados que revelan una importante cantidad de información de su vida personal que pudieron ser corroborados y son parte de la presente investigación.4-5 Entre esos escritos se encuentra el acta número 555, capítulo 8, folio 495,4 que certifica que en 1913 egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires a la edad de 16 años (Fig. 5, 6, 7 y 8).

Fig. 5. Legajo Docente 1509. Archivo Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires.

Fig. 6. Acta Nº 555 del Colegio Nacional Buenos Aires.

Fig. 7. Acta Nº 555, reverso.

Fig. 8. Acta Nº 555, firmas y sellado.

A principios del 1900, esa casa de estudios que impartía una educación de carácter público y gratuito contaba con “becas para hijos de pobres honrados y militaresʺ, requiriendo para el ingreso tener un mínimo de 10 años de edad, saber leer y escribir, aprobar un examen de selección estricto y presentar referencias morales y de honestidad a través de cartas de presentación. Se puede inferir que, más allá de su intelecto privilegiado y que no se hallaron registros de quién otorgó sus cartas de presentación, bien pudieron ser brindadas por la familia Díaz Vélez. De manera similar, para ingresar a la Facultad de Medicina era necesario una carta de recomendación firmada por personas reconocidas, en su caso la firmaron Patricio Wallace, acaudalado arrendatario de Hacienda de la zona de Chascomús, amigo de Eustoquio Díaz Vélez, domiciliado en Tacuarí 292 y Francisco A. Etchart con domicilio en A. Alsina 970.4

Ingresó a la Facultad el 21 de febrero de 1914 y fue registrado con el número de matrícula 42; en la ficha universitaria declaró domicilio en calle Tacuarí 275 de la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edificio inexistente a la fecha. Un año más tarde, y tras haber aprobado todas las materias, solicitó la eximición del pago de derechos de examen por situación de pobreza, declarando en ese momento como nuevo domicilio legal en Adolfo Alsina 984 de la Ciudad de Buenos Aires; la eximición de pago la solicitó durante toda su carrera y esos pedidos están asentados por medio de cartas de puño y letra firmadas por Balado.4

Entre los años 1911 y 1912, mediante la Ley Sáenz Peña, el estado implementó la libreta de enrolamiento “a masculinos en Argentina” y en su legajo universitario se puede apreciar el cambio en el número de documento de identidad, siendo al ingreso 779, División I, Distrito II, Clase 1897 y luego 197.566.

Balado se graduó como médico en 1921 con un promedio de 8,83, siendo su tesis de graduación “La Linfogranulomatosis”, calificada como sobresaliente.6

Actividad asistencial y científica

Impulsado por el Profesor Dr. José Arce, dedicó su carrera a la cirugía neurológica, especialidad que aún no existía como tal en Argentina, si bien renombrados cirujanos habían llevado a cabo procedimientos quirúrgicos sobre el sistema nervioso pero ninguno de forma sistemática. Tiempo después Balado llegaría a ser el Primer Profesor Titular de Neurocirugía de América Latina.

El 4 junio de 1921 ingresó como Médico Agregado al Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas y en octubre de ese mismo año fue nombrado Jefe de Trabajos Prácticos del Instituto; en diciembre de 1922 lo designaron Médico Agregado del Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Enrique Tornú.

Entre tanto, en enero de 1922 publicó en “La Prensa Médica Argentina”, junto a Salvador Mazza, un artículo sobre las “Modificaciones del líquido cefalorraquídeo por la raquianestesia con novocaína”, sumando otras dos publicaciones sobre el mismo tema en marzo y abril de ese año; 7simultáneamente comenzó a trabajar ad honorem en el Hospital Santa Lucía donde se encuentran registros escritos de su labor como especialista en cirugía neurológica, labor que también documentó Esteban Adrogué en el prefacio de su libro “Neurología Ocular”, texto que dedicó in memorian por sus 20 años de trayectoria en dicha Institución.8

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía tuvo la colaboración de los doctores José Arce, Cornelio Donovan, Ricardo Morea y Ramón Carrillo entre otros. Dedicó su tiempo a la investigación y el tratamiento de pacientes neuroquirúrgicos, y al momento de su designación formal ya había logrado organizar la actividad de un Servicio de Neurocirugía como una estructura, que aunque no reconocida formalmente, funcionaba en su máxima expresión.9 El nombramiento como Médico Adjunto fue el 11 de abril de 1930 durante la gestión del Dr. Miguel Ibáñez Puígari como Director del Hospital Santa Lucía.5

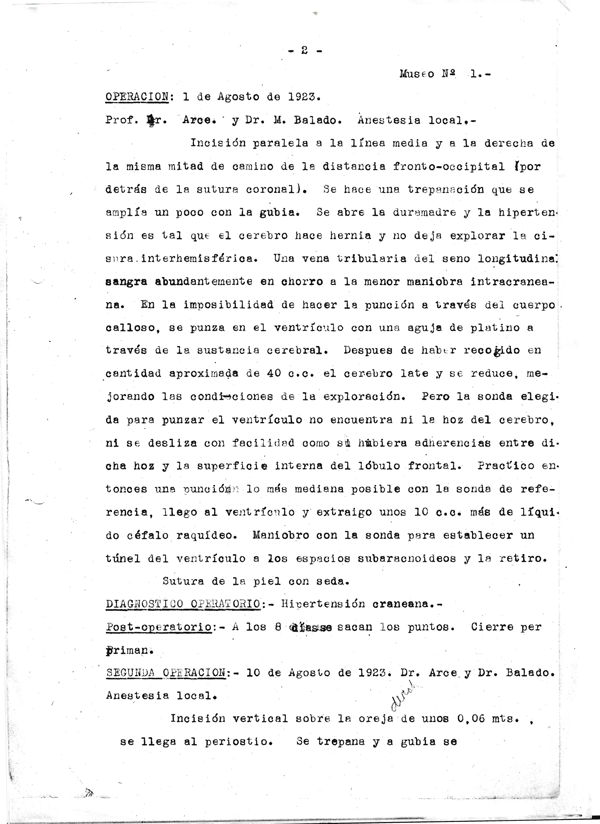

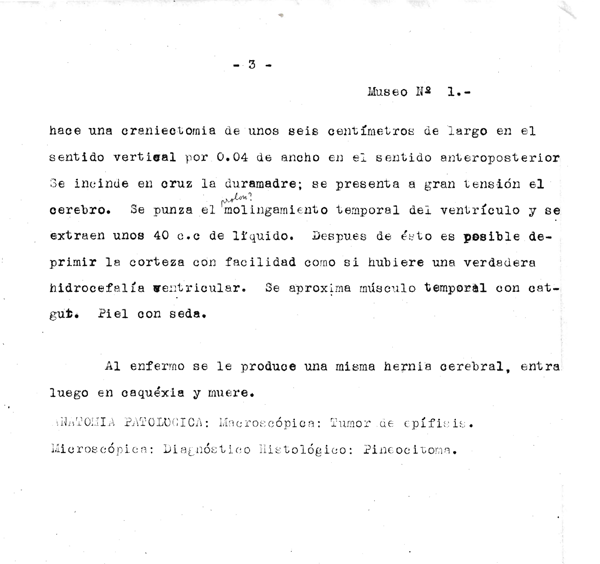

La primera cirugía documentada que realizó en esa institución fue en agosto de 1923 (Fig. 9 y 10).9 Se trató de un joven de 17 años, de nacionalidad china, que ingresó en julio y fue intervenido quirúrgicamente dos veces durante el mes de agosto con diagnóstico anatomopatológico de pineocitoma. Falleció en enero de 1924, según se desprende de la historia clínica, a causa de una hernia cerebral secundaria a hidrocefalia.

También, en 1923 publicó su primer libro, “La Biopsia”, junto al Profesor Salvador Mazza (Ed. G. Buffarini, 1923).10

Fig. 9. Primer registro quirúrgico, Hospital Santa Lucía.

Fig. 10. Primer registro quirúrgico, reverso.

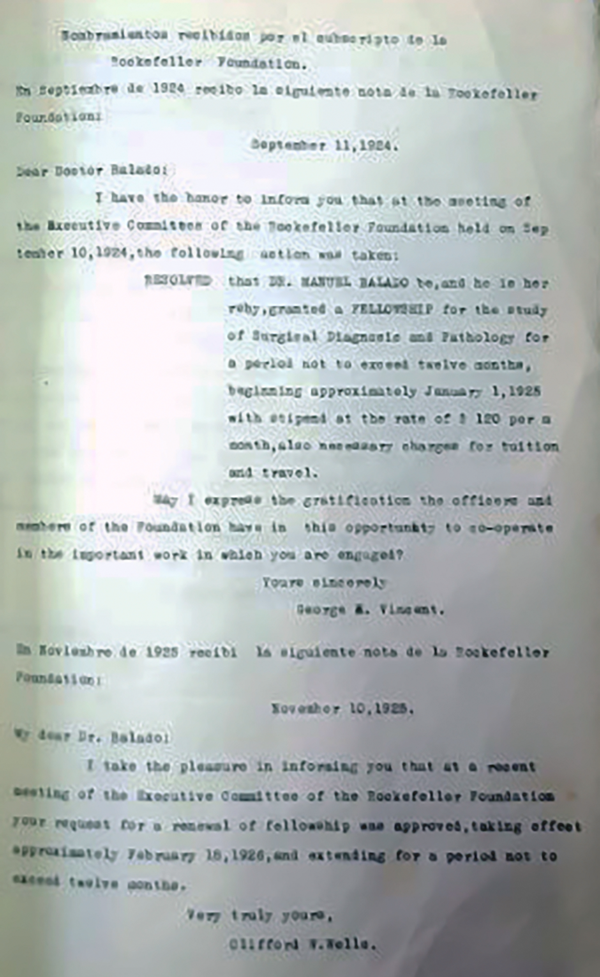

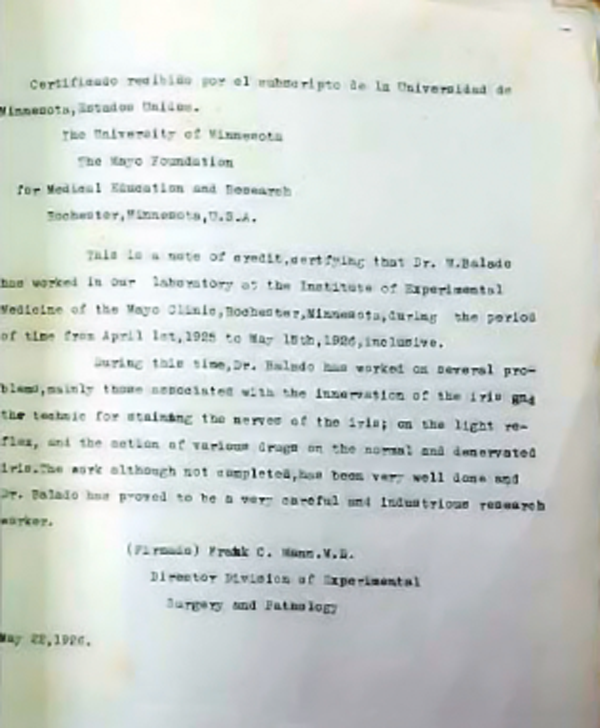

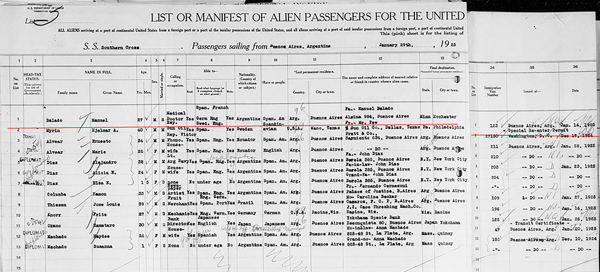

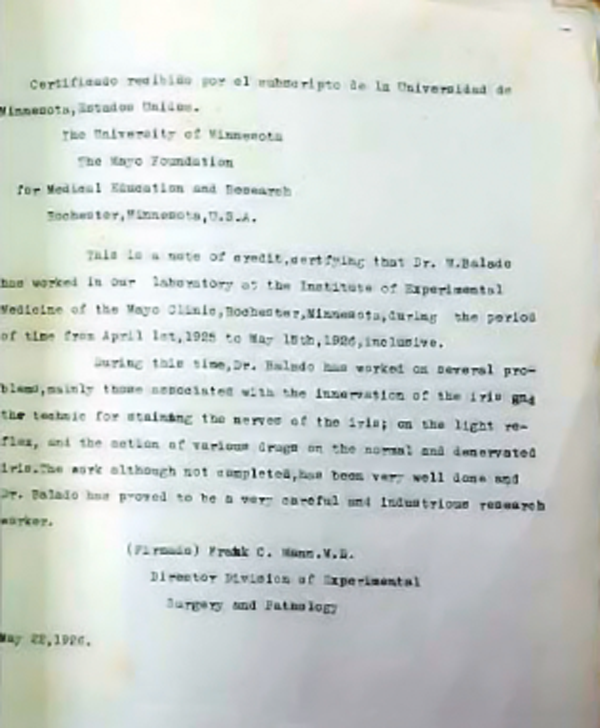

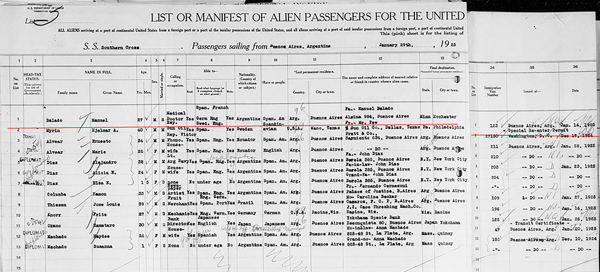

El 1° de septiembre de 1924 fue becado por la Fundación Rockefeller para asistir al Servicio de Neurocirugía de la Mayo Clínic, en Rochester, Minnesota, Estados Unidos de América, durante el período enero 1925 – 1926, y la Universidad de Buenos Aires le otorgó una beca a partir de noviembre de 1924 para realizar el viaje (Fig. 11, 12 y 13).1,5 Allí, trabajó bajo la tutela de Alfred Washington Adson, en el laboratorio de neurofisiología experimental, estudiando la inervación del iris.11La beca de la Fundación se extendió hasta diciembre de 1926, pero no pudo completarla ya que emprendió el regreso el 15 de mayo de ese año para reintegrarse al Hospital de Clínicas y ser designado Jefe de Clínica del Instituto de Cirugía el 20 de agosto.4

Fig. 11. Beca Rockefeller

Fig. 12. Carta Dr. Frank C. Mann, certificación Beca Rockefeller.

Fig. 13. Registro del ingreso al puerto de New York. Fuente: Family Search Org.

Producto de esa investigación publicó en 1927 su segundo libro “El Iris”; donde efectuó una minuciosa descripción sobre la inervación y recibió el Premio Lagleyze en 1928.11,12

Reconocido Balado por sus conocimientos fue convocado desde varias instituciones, en mayo de 1927 fue designado Médico Agregado del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz; desde marzo de 1928 hasta marzo de 1930 se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácticos del Instituto de Clínica Quirúrgica (citado también como “Instituto de Cirugía”); el 11 de abril de 1930 fue nombrado Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Neurológica del Hospital de Clínicas y quedó a cargo de la Sala XII, creada años antes por el Dr. José Arce; finalmente, en marzo de 1931 asumió como Jefe de Clínica Honorario del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas.4.5

El 27 de agosto de 1927 Balado fundó la revista “Archivos Argentinos de Neurología”, publicación mensual, cuyo primer número salió a finales de ese año; los primeros jefes de redacción fueron Ricardo Morea y luego Ramón Carrillo. Esta publicación con el tiempo cambió varias veces de nombre hasta convertirse en el órgano de difusión de la especialidad, hoy bajo el nombre de “Revista Argentina de Neurocirugía” (RANC).13

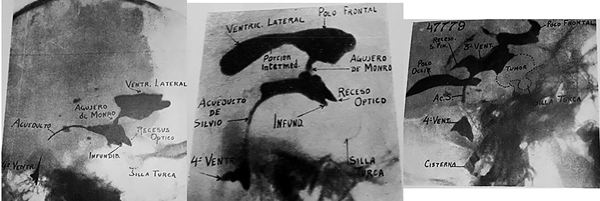

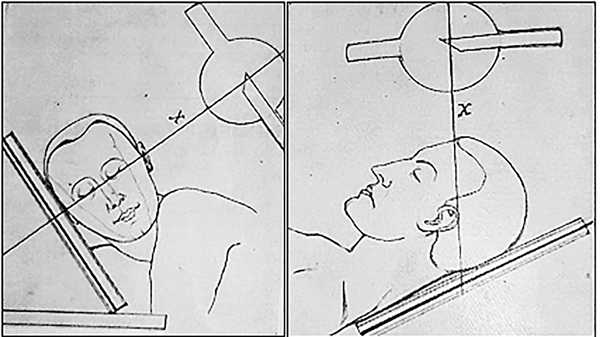

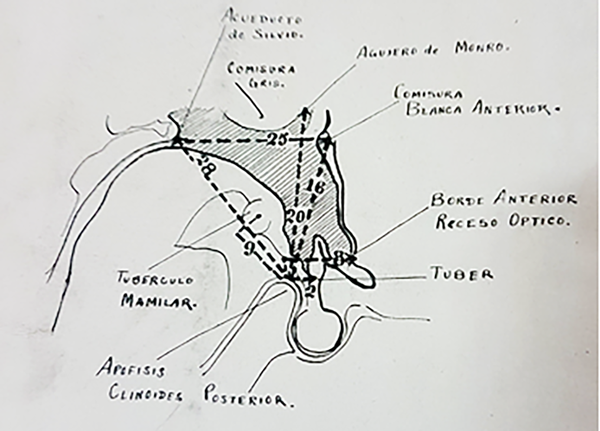

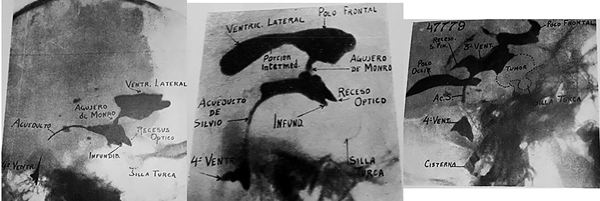

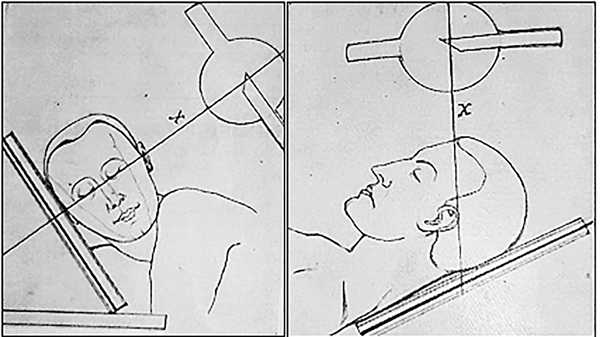

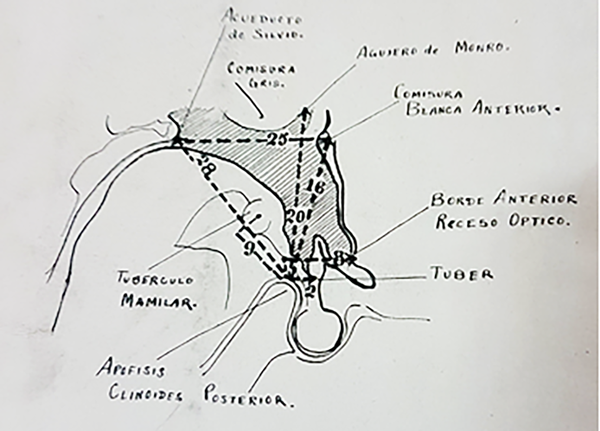

En su tiempo, el único método complementario de diagnóstico era la neumoventriculografía descripta por Walter Dandy en 1918. Balado, junto a Ricardo Morea y Cornelio Donovan buscaron alternativas para visualizar el tercer ventrículo, específicamente para hacer el diagnóstico topográfico entre tumores supra e infratentoriales. Entre los años 1926 y 1929 realizaron investigaciones utilizando una cabeza humana formolizada a la que inyectaron pasta de Beck, pero ésta se endurecía rápidamente y no permitía llenar totalmente el III ventrículo; usaron una solución de lipiodol® al 30% sin buenos resultados por haberla administrado de forma rápida,14 finalmente lograron visualizar los ventrículos en un espécimen cadavérico inyectando mercurio. Luego de múltiples pruebas lograron resultados satisfactorios con concentraciones adecuadas de Lipiodol® y mediante posiciones radiológicas específicas. En 1926 se realizó la primera iodoventriculografía en un paciente con excelentes resultados y lo publicó en la revista “Archivos Argentinos de Neurología” (Fig. 14,15 y 16). 15

Fig. 14. Ventriculografía con lipiodol ® Fuente: Boletín del Inst. de Clínica Quirúrgica 1926 y Arch. Argentinos de Neurol. Marzo 1928.

Fig. 15. Posiciones radiológicas para la iodoventriculografía.

Fig. 16. Dibujo de la anatomía selar observada por iodoventriculografía.

El objetivo que lo motivó, era identificar adecuadamente los ventrículos para determinar la vía correcta de abordaje, dado que existían varios informes a nivel mundial sobre errores de diagnóstico topográfico seguido de la muerte de los pacientes. Balado describió cuatro pacientes sometidos a una craniectomía occipital innecesaria por un presunto tumor de cerebelo. (16,17,18)

En 1930 propuso formalmente el relleno de los ventrículos cerebrales con lipiodol® en reemplazo del aire, dando origen a la iodoventriculografía que mejoró el diagnóstico, el abordaje y las posibilidades terapéuticas de los pacientes.19,20,21,22

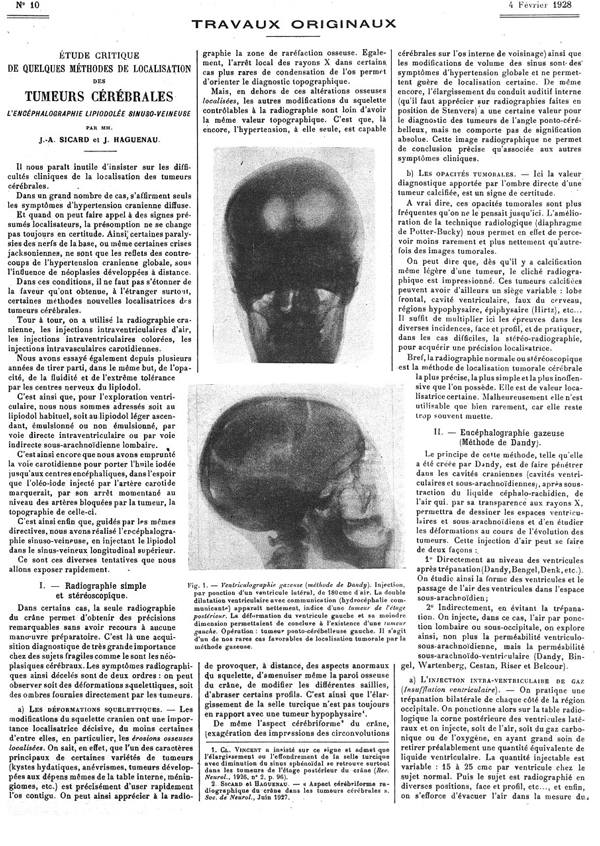

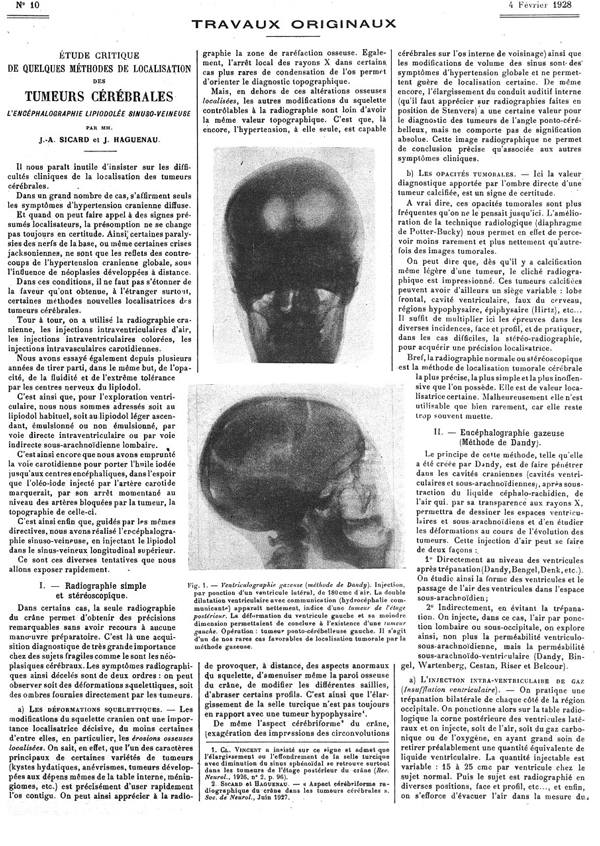

De manera simultánea, sin conocer estos avances, Jean Sicard en Francia realizó pruebas con lipiodol® sin resultados efectivos y contraindicó el método (Fig. 17). 23

Fig. 17. Publicación de J. A. Sicard.

Durante el Congreso de París en 1932, José Arce presentó los resultados de los estudios sobre iodoventriculografía de Balado, siendo denostado públicamente. En 1933, durante el Congreso Americano, Walter Dandy le otorgó la razón a Balado sobre la validez del método y la iodoventriculografía se utilizó a nivel mundial hasta la aparición de la tomografía computada en la década del setenta. A pesar de ello, nunca se reivindicó formalmente a Balado por este gran aporte, de modo que el método diagnóstico superó al autor.

Mientras trabajaba en la iodoventriculografía, redactó su tercer libro “Lecciones de Cirugía Neurológica”, que publicó la editorial El Ateneo en 1931.24

En noviembre de 1933 fue designado Docente Libre de Clínica Quirúrgica, designación a través de la cual ejerció la enseñanza de la neurocirugía, especialidad que aún no existía como tal, sino como parte de la Cirugía General.5

Así, Balado junto a Ernesto Dowling, que tiempo antes había sido reconocido como docente en Clínica Quirúrgica con dedicación exclusiva a Cirugía Neurológica por la Universidad de Buenos Aires, son los primeros docentes de la especialidad en América Latina.5,25

Ese año, junto a Carlos Malbrán, publicó un nuevo trabajo sobre “Aracnoiditis Optoquiasmática” que sus pares denominaron “Síndrome de Balado”, continuidad del trabajo previo que realizó junto a la Dra. Satanowski en 1929, y que precede a la descripción de 1930 hecha por Harvey Cushing. 26,27,28

En 1934, en colaboración con el Dr. Ramón Pardal publicó su cuarto libro “Tratamiento quirúrgico de los tumores Hipofisarios y Perihipofisarios.29

En el año 1935, cuando asistía al Congreso Europeo, presentó un cuadro coronario y por indicación médica debió dejar de fumar.30 Ese mismo año ganó el cargo de Prof. Adjunto de Clínica Quirúrgica y comenzó,5 con el apoyo económico de la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal,31 la construcción de una sala de cirugía modelo para investigación bioeléctrica sobre corteza encefálica, primera en América Latina, con lo cual logró hacer registros simultáneos a través de seis canales de la actividad cortical, técnica innovadora en la época. Esta sala se convirtió en el nuevo quirófano del Servicio de Neurocirugía del Hospital Oftalmológico Santa Lucía de la Ciudad de Buenos Aires, hospital en el que realizó estudios sobre las vías ópticas que publicó en los Archivos Argentinos de Neurología.32,33

Manuel Balado, durante los primeros meses de 1936 se incorporó al comité de redacción de la Revista Alemana especializada “Zentralblatt für Neurochirugie”.5

El 17 de noviembre de ese mismo año el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a instancias del Dr. José Arce, inició los trámites para crear la Primera Cátedra de Neurocirugía. Fue aprobado por Resolución del Consejo Superior Universitario (RSC) el 17 de mayo de 193734 y el 22 de junio de ese año obtuvo el cargo de Profesor Titular; tomó posesión el 7 de agosto y pasó a ser primer Profesor en Argentina y América Latina. La sede de la Cátedra fue la Sala XII del Hospital de Clínicas y marcó un hito histórico en el reconocimiento académico de la especialidad.

A mediados del año 1937, publicó en Berlín, junto a Elizabeth Franke, su quinto libro “Das Corpus Geniculatum Externum Eine Anatomisch - Klinische Studie”, de Editorial Julius Springer 35 y es el primero en describir la topografía de las cintillas ópticas, la vía visual y de los cuerpos geniculados.36,37

El reconocimiento logrado le permitió desarrollar en forma incesante sus investigaciones, así como la formación de cirujanos neurológicos en el país, impulsando de esta manera la especialidad en América Latina.

Junto a L.F. Romero y P.J. Noiseux publicó su sexto libro “El Electroencefalograma Humano” en 1939, texto que cuenta con más de 362 citas bibliográficas, innovador y verdadero récord en una época en que no se estilaba su uso en publicaciones científicas.38

En agosto de 1940 después de aproximadamente un año de tratativas y gestiones del Dr. Bernardo Houssay, por invitación de la Institución Cultural Española de Buenos Aires llegó proveniente de Estado Unidos, el eximio patólogo español Pio del Río Hortega, quien huía de las turbulencias políticas en su España natal. Si bien no está claro en qué momento arribó al país Pio del Río Hortega, algunos documentos afirman que arribó en agosto de 1939, y otros en agosto de 1940; invitado por Manuel Balado, trabajó en el Instituto de Investigaciones y Laboratorio de Neurocirugía del Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

La línea de investigación de Del Río Hortega eran histología y neuropatología, las cuales permitieron abrir un concepto integral al conocimiento de la función y enfermedad del sistema nervioso, por su lado, Balado investigaba sobre neurofisiología, es así que, luego de algún tiempo Pio decidió continuar sus investigaciones en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires), donde Moisés Polak, su discípulo, era el Jefe de Servicio. Esta divergencia en las líneas de investigación, desmitifica la supuesta enemistad entre Balado y Río Hortega, respondiendo tan solo a distintas líneas de trabajo.

Manuel Balado continuó con su incansable actividad a pesar de que tuvo que ausentarse y guardar reposo por su enfermedad coronaria desde mediados de 1941.30 Con la colaboración de sus discípulos, continuó conduciendo la actividad de ambos Servicios de Neurocirugía y tomando decisiones desde su hogar en la calle Ombú 2979, del barrio de Palermo Chico (Fig. 18 y 19).

Fig. 18. Mapa de época Señalando el domicilio de M. Balado.

Fig. 19. Vista actual del domicilio (año 2019).

Durante este período trabajó con Antonio Caetano de Abreu Freire de Resende (Egas Moniz), para la publicación de un nuevo libro, el séptimo, pero falleció poco antes de que esta obra saliera a la luz, y Ramón Carrillo “depositó los originales en la Facultad de Medicina”, siendo desconocida su ubicación a la fecha.30

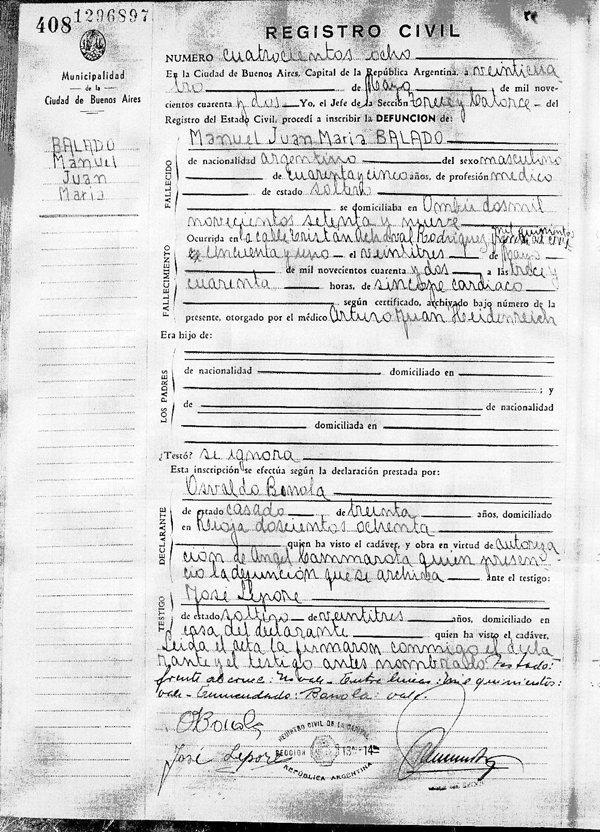

Del estudio de los documentos oficiales, se desprende que el deceso de Manuel Juan María Balado se produjo el 23 de mayo de 1942 a las 13.40 horas en la calle Tristán Achával Rodríguez 1551 de la Ciudad de Buenos Aires, y la causa de muerte consignada fue un “síncope cardíaco”.39 Dicha muerte fue ʺpresenciadaʺ por Angel Cammarota, y el certificado de defunción firmado por Arturo Juan Heidinreich, según obra en la Partida de Defunción del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Sección 13 y 14, Folio 408 asentado el 24 de mayo de 1942 (Fig. 20, 21 y 22).

Fig. 20. Acta de Defunción.

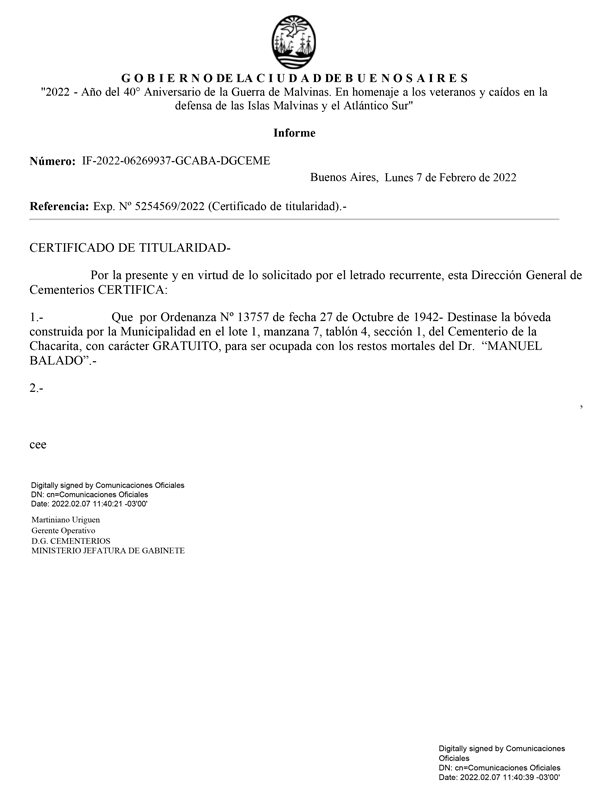

Fig. 21. Certificación de titularidad del mausoleo.

Fig. 22. Vista actual del mausoleo (2022).

En conversaciones sobre este tema con Alfredo Kreutel (1942-2016), neurocirujano del Hospital Santa Lucía y con el Profesor Titular Consulto Antonio Carrizo, 40 mencionaron que, durante charlas informales con el Dr. Julio Ghersi (1908-1997), dejó entrever que Manuel Balado habría puesto fin a su vida por mano propia.

Estos dichos no pudieron ser corroborados con soporte documental, pero abren un interrogante a la luz del análisis de los datos obtenidos. Ghersi menciona que lo aquejaba un gran pesar por su enfermedad, embargado por un sentimiento de desesperanza ante una afección cardíaca invalidante. Por otro lado, llama la atención el celo y el anonimato que rodearon las causas de su deceso, existiendo solo un breve obituario, así como la falta de reconocimientos y honores post mortem que se solían efectuar a tan destacadas personalidades según las normas sociales de la época.

En la partida de defunción, el sitio declarado como lugar de fallecimiento corresponde a lo que es hoy el predio de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, y en aquellos tiempos era un descampado muy solitario, rodeado de bañados y altos pastizales junto al margen del Río de la Plata. Se suma que los testigos y certificantes de su muerte fueron profesionales de su círculo más íntimo, datos no menores que avalaría esta presunción.

A esta altura del relato es importante resaltar que el suicidio hasta la primera mitad del siglo XX era considerado un acto deshonroso y socialmente inaceptable.

La conducta suicida es, a nivel cognitivo, una desesperanza; no un problema moral, sino la percepción de la muerte como única salida.41 El impacto de esta acción alcanza directa y dramáticamente a sus allegados que se ven invadidos por un sentimiento de culpa y una vergüenza profunda de revelar la causa real de la muerte. Los suicidas eran estigmatizados, excomulgados de la iglesia, debían ser sepultados fuera de cementerios consagrados, era extremadamente bochornoso y no podían celebrarse exequias formales,41 por ello solían ocultarse. Tal vez, ese fue el motivo por el cual este prestigioso científico no tuvo los honores que mereció (y merece).

Sus restos están aún sepultados en el cementerio de La Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires, según informa el área de archivo de esa institución. Su ingreso a la necrópolis se produjo el 24 de mayo de 1942, habiendo sido inhumado en la sección 1°, manzana 7, tablón 4, sepultura 1.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Más allá del final de su vida y las incógnitas con respecto a las causas de su muerte, Manuel Balado fue sin lugar a dudas un pionero para el desarrollo de la Neurocirugía como especialidad en bases anatomo-fisiológicas a nivel internacional, y pionero en la formación académica universitaria Argentina.

En la teoría del conocimiento de la historia médica, siempre sobresale el descubrimiento realizado, relegando a su investigador, hasta el punto tal de hundirse éste muchas veces en el anonimato.

En un enfoque prosopográfico típico, como postura legítima con respecto a la idea primigenia de algunos descubrimientos, que han traído no pocos desacuerdos en la comunidad médica, dado que el reconocimiento de originalidad depende de la amplia difusión internacional. Esto es, sin lugar a dudas, un obstáculo en países donde se hablan idiomas que la mayor parte del mundo científico no utiliza.

A pesar del tiempo transcurrido, debe reconocerse con estricto rigor científico todo el aporte y esfuerzo que este hombre de ciencia realizó con fines humanísticos durante su vida, incluso trascendiendo su existencia. Promovió, no con pocos obstáculos, el desarrollo de la especialidad logrando el reconocimiento nacional e internacional de la Neurocirugía Argentina

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota de autor.

M. Balado hizo varias publicaciones previas de temas específicos, que luego plasmó en libros.

La sigla en negrita UB-UBI ubica el documento en la biblioteca Juan José Montes de Oca de la Facultad de Medicina, UBA.

- CEMLA: Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Archivo del Inmigrante. Búsqueda aleatoria por nombre y fecha.

- Family Search Church Records. Sociedad Genealógica de UTAH USA. Acta 218: Libro de Bautismos, Parroquia de Santa Lucía Virgen y Mártir. Registros parroquiales, 1890-1928.

- Registro Civil Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Trámite 00625637/19. D.G.REG.ESTADOCIVIL Y CAP.DEPERS. (SSGOBIER) IF-2019.16322699-GCABA-DGRC

- Balado MJM. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Médicas. Legajo personal N° 1509. Archivo Facultad de Medicina, Legajo original sin foliar.

- Balado M. Títulos Antecedentes y Trabajos. Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. 1933; 1935: (UB 102756 N° 7), (UB: 32569// Inv. 102756); 1936 y 1937.

- Balado M. La Linfogranulomatosis. Tesis Doctoral 1920. Biblioteca Central Juan José Montes de Oca. Facultad de Medicina, UBA. Número E 3074, Acta: 3990. Publicado en “La Prensa Médica Argentina” 1921. Vol. VIII; 33. 1920.1921- Tesis Doctoral N° 4 (UB 1477/T).

- Balado M, Mazza S. Modificaciones del líquido cefalorraquídeo por la raquianestesia con novocaína.1° Comunicación. “La Prensa Médica Argentina. Enero 10; marzo 20 y abril 10; 1922. (UB: 14731 / 50815) y en “Revista del Círculo Médico Argentino”. 2° Comunicación Vol. 1; 1922. (UB: 9321 //Inv. 46690 46684). y 3° Comunicación Trabajos de Investigación de Clínica Quirúrgica (UB: 1353) Tomo II; 1922. p. 53-9.

- Adrogué E. Neurología Ocular. 1° Ed. Buenos Aires. El Ateneo; 1942.

- Libro de Registro de Neurocirugías e Historias Clínicas. Tomo I, Historias Clínicas del 001 al 100. Inventario de Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 124267. Museo de Neurocirugía, Servicio de Neurocirugía Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Ciudad Autónoma de Buenos. Aires. Argentina.

- Balado M. Mazza S. La Biopsia. Vol. I. Buenos Aires: G Buffarini; 1923. (UB: 32430 // Inv. 99497).

- Balado M. Estudio sobre la inervación del iris. Buenos Aires: Spinelli; 1927. Partes de la investigación previa en: Revista de la Sociedad Argentina de Oftalmología, octubre 1925, año 1 Nº 3. Buenos Aires: Imprenta de la Universidad de Buenos Aires y en Boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica; n°: 8; 1925. (UB: 89, 1925. I p. 235. II p. 102. y en UB: 731; 1925: Tomo II p. 438 y Tomo III p. 427, y en (UB: FC 590/33) y (UB: 89 1925/I/217).

- Balado M. Contribuciones al estudio del iris. Buenos Aires. Tomo I, 1926. Premio Lagleyze 1928. Trabajos sobre Oftalmología. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

- Cobos M. Historia de la Neurocirugía Argentina. Capítulo: “Órganos de difusión médica. Historia de las Publicaciones relacionadas con la Neurocirugía”. Tesis Doctoral UBA. Biblioteca Central Juan José Montes de Oca. 2015. p. 363-69. Facultad de Medicina UBA (UB: 23851).

- Balado M, Morea R, Donovan C. La Radiografía del Tercer Ventrículo, mediante la inyección intraventricular de lipiodol. Archivos Argentinos de Neurología. Buenos Aires 1928. Tomo II. p. 16 - 69 (UB: 89) y en Boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica. Tomo II. 1926. p.603.

- Balado M, Dimitri C. Resultado de la Ventriculografía en cinco tumores cerebrales. Sociedad de neurología y psiquiatría. Octubre 1926.

- Balado M, Franke E. Consideraciones Anatomoquirúrgicas sobre cinco casos de absceso cerebrales. Boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica. Buenos Aires. 1928. p. 5 (UB 89).

- Balado M. Resultado de la Ventriculografía en los Tumores Cerebrales. Folleto. Buenos Aires. 1926 (UB: 3217//CH. Inv.197651).

- Balado M. Introducción al estudio de la Neurocirugía. Clase inaugural como Profesor de la Cátedra de Neurocirugía. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Agosto 7, de 1937. p. 38, párrafo III.

- Balado M. Técnica de la Ventriculografía con Lipiodol. Archivos Argentinos de Neurología. 1930.

- Balado M. Radiografía del tercer ventrículo mediante la inyección intraventricular del lipiodol. Archivos Argentinos de Neurología. Vol. 6. 1928; 2:69-77.

- Balado M. Anatomía Clínica y Radiología del III Ventrículo. La Semana Médica 1931.

- Balado M. Técnica de la iodoventriculografía. Archivos Argentinos de Neurología Tomo II, 1928, pp, 69 (UBI 195). (1° reedición en 1930).

- Sicard J. A, Haguenau J. Travaux Originaux. Etude critique de quelques méthodes de localisation des tumeurs cérébrales: l'encéphalographie lipiodolée sinus-vineuse. La Presse Médicale 4 Février 1928; n°10. pp 145 a 150 (Ed. Masson et Cie).

- Balado M. Lecciones de Cirugía Neurológica. 1° ed. Buenos Aires: El Ateneo; 1931. (UB: 24666// Inv.87196).

- Dowling E. Curriculum Vitae 1942. Biblioteca de Graduados Facultad de Medicina UBA (UB: 1725533-156640). Y en Libro de antecedentes, títulos y trabajos. Biblioteca de Graduados. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. 1942.

- Balado M, Satanowski P. Tratamiento quirúrgico de la Atrofia de Papila. Archivos Argentinos de Neurología 1929; 4: 71-75.

- Balado M. Aracnoiditis Optoquiasmática y la XIII Reunión Neurológica Internacional Anual. La Semana Médica 1933, p. 1790.

- Balado M, Malbrán J. Aracnoiditis quiasmática. Arch de oftalmología de Bs As. Rev. Asoc. Med. Arg.1933. VIII. p. 59-62.

- Balado M, Pardal R. Tratamiento Quirúrgico de Tumores Hipofisarios y Peri hipofisarios. Vol. I. 1934. Mencionado en CV años 1935, 1936 y 1937, también mencionado por múltiples autores, no hallado físicamente.

- Ghersi JA. Biografía y Conferencias inaugurales de los Profesores Titulares. p.19. En Perino FR. Homenaje a la Cátedra de Neurocirugía Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires en el 40º Aniversario de su Fundación. 1937- 7 de agosto – 1977. Buenos Aires, Linotipia Cometa, 1982.

- Puiggari MI, Soriano FJ, Piccoli H. Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. Notas para la historia del Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Imp. Escuela de Artes y Oficios del Asilo de Huérfanos, pp 15-6, 1938.

- Balado M. Estudios sobre las vías ópticas. Arch Arg de Neurología, 1935 (XII) y Atrofias ópticas de Origen quirúrgico, su tratamiento. En Archivos de Oftalmología de Buenos Aires, 1935.

- Balado M, Franke E. Trayecto de la radiación óptica en el hombre (Estudios sobre las vías ópticas). Arch. Argentinos de Neurol. Abril y mayo 1933. Vol. VIII.

- Perino FR. Homenaje a la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el 40° Aniversario de su fundación.1° ed. Buenos Aires: Linotipia Cometa. 1982. p. 8-9.

- Balado, M. Franke, E. Das Corpus Geniculatum Externum. Eine Anatomische – Klinische Studie. 1°ed. Berlín: Verlag Von Julius Springer; 1937.

- Jubi ET, Rand CW. Tuberculous opticochiasmatic arachnoiditis. Report of a case Optochiasmatic arachnoiditis; report of a case. Arch Ophthal. 1950 Jul; 44(1):157-8. MB RAIFORD. PMID: 15426484.

- Iraci G, Galligioni F, Gerosa M, et al. Opto-Quismatic Acracnoiditis: A review of traditional Neuroradilogical diagnosis (82 cases, 1951-1976). University of Padova Italy. Acta Neurchirugica 48, Springer Verlag. 1979 p.151-76.

- Balado M, Romero LF, Noiseux PJ. El Electroencefalograma Humano. 1° ed. Buenos Aires: El Ateneo; 1939. (UB: 43377 // Inv. 213955).

- Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Partida de Defunción. Trámite Nro. PO3421901 Partida de Defunción digital y actualizada de Manuel Juan María Balado, fallecido en CABA, Argentina.

- Carrizo A. Profesor Titular Consulto. Entrevista Personal, mayo de 2019.

- Guajardo G. Suicidios contemporáneos. Vínculos, desigualdades y transformaciones socioculturales. Ensayos sobre la violencia cultura y sentido. Chile: ed. Flacso, Septiembre 2017.

- Cementerio de la Chacarita. (Archivo Histórico). Ubicación Sepultura Balado, Manuel Juan María. DGCEME Nro. PV-2022-05254576-GCABA-DGCEME expediente: EX-2022-05254569- - GCABA-DGCEME (26-enero-2022). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (Arch. dgcementerios@buenosaires.gob.ar).