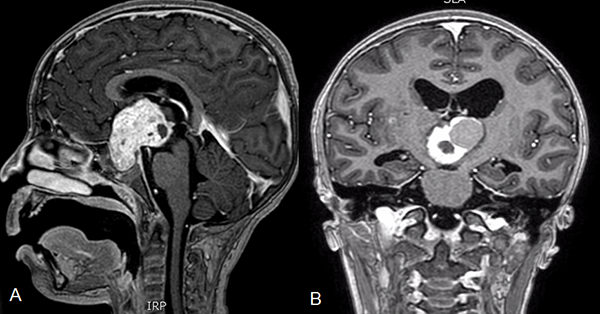

Figura 1. Resonancia magnética de cerebro con contraste. A y B. Corte sagital y coronal respectivamente donde se observa tumor sólido quístico en la región selar supraselar compatible con craneofaringioma.

Resultados clínicos y quirúrgicos del tratamiento de craneofaringiomas en pediatría

Andrea Uez-Pata,

Amparo Sáenz1,

Claudia Negrette2,

Mariel Sanchez2,

Romina Argañaraz1,

Beatriz Mantese1

1 Servicio de Neurocirugía, Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

2 Servicio de pediatría, Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Amparo Sáenz

amparo_saenz@hotmail.com

RESUMEN

Introducción: Los craneofaringiomas son tumores benignos frecuentes en pediatría. La cirugía resectiva solía ser el tratamiento de elección. Sin embargo, en los últimos años se encuentra muy cuestionada debido a su elevada morbilidad. El objetivo primario de este trabajo es presentar los resultados clínicos y quirúrgicos de la cirugía resectiva de craneofaringiomas por vía transcraneal en nuestra institución. El objetivo secundario es presentar una serie de casos en los que se realizó un tratamiento quirúrgico conservador utilizando un reservorio de Ommaya para tratamiento del componente quístico.

Métodos:Estudio descriptivo de una serie de casos que compara evaluaciones clínicas e imagenológicas pre y postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía resectiva de craneofaringioma. Además, se presenta una serie de casos de pacientes con craneofaringiomas predominantemente quísticos tratados con colocación de catéter de Ommaya intraquístico e Interferón.

Resultados: Se analizaron 33 pacientes con craneofaringioma sometidos a resección quirúrgica. Al año de la cirugía, encontramos que el 51.52% de los casos (17 pacientes) se mantuvo sin crecimiento de la lesión y que el 48.48% (16 pacientes) presentó aumento o recidiva. En el postoperatorio todas las evaluaciones clínicas empeoraron. Fueron estadísticamente significativas la aparición de diabetes insípida (18.18% vs. 69.70%; p=0.04), obesidad (12.12% vs. 36.36%; p=0.005) y talla baja (33.33% vs. 57.58%; p=0.0006). En los tratados con Ommaya e Interferón, el 28.57% (2 casos) presentó reducción o estabilidad en el quiste y el 71.43% (5 casos) aumentó el tamaño, aunque presentó mejores resultados respecto a la restricción de la talla y obesidad.

Conclusión: La exéresis quirúrgica de los craneofaringiomas genera una alta tasa de comorbilidades sumado a un porcentaje elevado de recidiva. El manejo conservador tratando el componente quístico en los casos en los que sea posible podría ser una opción viable. El tratamiento de los craneofaringiomas de la infancia debe abordarse de forma multidisciplinaria intentando preservar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

Palabras claves: craneofaringioma-pediatría-comorbilidades-reservorio- quísticos

ABSTRACT

Introduction: Craniopharyngioma is a common benign tumor in children. Although surgery has traditionally been the treatment of choice, it has been controversial in recent years due to the associated high morbidity. The main aim of this paper is to present the clinical and surgical outcomes seen after craniopharyngioma resection in our institution. The secondary objective is to present a case series of patients treated with an Ommaya reservoir (OR) and interferon.

Methods: This was a descriptive study comparing the pre and post-surgical clinical and image assessment in patients undergoing craniopharyngioma resection. Also, a case series including patients with craniopharyngioma managed with an Ommaya reservoir (OR) and Interpheron was included.

Results: Thirty-three patients with craniopharyngioma undergoing surgical resection were assessed. We found no tumor growth in 51.52% (17) of the cases, and either tumor growth or recurrence in 48.48% of the cases at one year. Clinical worsening was observed in the post-operative period; the presence of diabetes insipidus (18.18% vs. 69.70%; p=0.04), obesity (12.12% vs. 36.36%; p=0.005) and short stature (33.33% vs. 57.58%; p=0.0006) were statistically significant. Of the patients treated with an OR and interferon, 28.57% (2) presented tumor cyst regression or stability, and 71.43% exhibited tumor cyst growth.

Conclusion: The surgical resection of craniopharyngiomas is associated with a high recurrence rate and usually high mortality. A multidisciplinary management of craniopharyngiomas in childhood is advisable in order to preserve the wellbeing and quality of life of patients.

Key words: craniopharyngioma- pediatrics- morbidity- reservoir- cystic

INTRODUCCIÓN

Los craneofaringiomas son tumores poco frecuentes que se ubican en la región selar y supraselar. Estas son lesiones benignas, de bajo grado, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.1 Debido a su localización, selar-supraselar, se encuentran rodeados de estructuras de vital importancia como el eje hipotálamo-hipofisario, el quiasma óptico y los vasos del polígono de Willis, entre otros.2-3

Durante años el tratamiento de elección para estas lesiones fue la exéresis quirúrgica mediante diferentes abordajes. Es usual que requieran de múltiples cirugías para lograr una exéresis completa ya que presentan una alta tasa de recidiva.4 Distintas series publicadas en la bibliografía reportan tasas de recurrencia de entre 70-90%.3-9

En los últimos años se ha puesto foco en la calidad de vida de los pacientes con lesiones tumorales crónicas. En este análisis se encontró que los pacientes con craneofaringiomas suelen presentar una sobrevida prolongada, pero con elevadas comorbilidades debido, en parte, a la resección de la lesión.10 A partir de esto, surgieron alternativas de tratamiento como la colocación de un Ommaya en las lesiones quísticas, ya sea para tratamiento intralesional con Bleomicina o Interferón,2,11-12 o para aspirar el contenido del quiste.4-5

El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan es un centro de referencia para el tratamiento de pacientes con tumores en sistema nervioso central (SNC). En él se realizan más de 500 cirugías tumorales de SNC por año y se reciben derivaciones de pacientes de todo el país. Además cuenta con seguimiento integrado del paciente, con un servicio activo de neuroncología, radioterapia e imágenes. Creemos que esto nos pone en una situación única para analizar la evolución de estas lesiones.

El objetivo primario de este trabajo es presentar los resultados clínicos y quirúrgicos de la cirugía resectiva de craneofaringiomas en nuestra institución. El objetivo secundario es presentar una serie de casos en los que se realizó un tratamiento conservador utilizando un reservorio de Ommaya para tratamiento del componente quístico asociado a la aplicación de Interferon.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de una serie de casos en los que se compararon evaluaciones clínicas pre y postoperatoria en los pacientes con exéresis quirúrgica transcraneal primaria de craneofaringiomas. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de craneofaringioma atendidos en el Hospital Pediatría Dr. P Garrahan (Buenos Aires, Argentina) en el período comprendido entre enero de 2013 a diciembre de 2018, a los cuales se les realizó una exéresis primaria de la lesión por vía transcraneal (subfrontal o fronto-pterional). Los datos se recabaron de las historias clínicas digitales y archivos de imágenes del hospital. El seguimiento de los pacientes se realizó, como mínimo, durante un año posterior a la cirugía.

Se incluyeron pacientes menores de 16 años con diagnóstico anatomopatológico de craneofaringioma que realizaron tanto el tratamiento quirúrgico como el seguimiento en nuestra institución. Se excluyeron pacientes que no recibieron tratamiento quirúrgico de la lesión, con exéresis endoscópica endonasal (ya que son muy pocos casos), pacientes con mal seguimiento o con evaluaciones pre o postoperatorias realizadas fuera de nuestra institución.

Además, se analizó una segunda serie de pacientes con diagnóstico imagenológico de craneofaringioma predominantemente quístico que fueron tratados mediante la colocación de un Ommaya y 12 ciclos de Interferón 2Beta en forma trisemanal durante un mes.

Se decidió no comparar las dos poblaciones y presentar estos pacientes como dos series de casos independientes por las siguientes razones: la proporción de pacientes en ambos grupos es muy dispar y las lesiones de ambos grupos son diferentes. Dentro del grupo de pacientes con exéresis quirúrgica tenemos lesiones sólidas, sólido quísticas, y multiquísticas; mientras que las que se trataron con Ommaya son, en su mayoría, quísticas simples. Además, los criterios de inclusión y exclusión de ambas cohortes de pacientes son diferentes: por ejemplo, uno de los criterios de inclusión del grupo de resección es el diagnóstico anatomopatológico de craneofaringioma, mientras que en la cohorte de Ommaya el diagnóstico es por imágenes. Por todo esto, nos parecía demasiado ambicioso comparar las dos poblaciones ya que existe un gran número de factores de confusión que podría modificar las asociaciones.

Sin embargo, los pacientes tratados con Ommaya se estudiaron de la misma manera que los pacientes con exéresis quirúrgica, lo que nos permite analizar el resultado clínico quirúrgico de ambas poblaciones.

Variables de estudio

Se realizó una evaluación oftalmológica, endocrinológica y clínica un mes previo a la cirugía y luego a los 3,6 y 12 meses en el postoperatorio para evaluar el resultado de la cirugía. Además, se realizó una imagen de SNC un mes previo a la cirugía y se repitió a los 3, 6 y 12 meses del postoperatorio.

Evaluación tumoral

Independientemente de la forma de tratamiento, se realizó una resonancia magnética (RM) o tomografía computada (TC) dentro del mes previo a la cirugía para evaluar las características del tumor. Se los clasificó en tumores sólidos, sólido/quísticos con un quiste, o sólido/multiquísticos.

En los casos de pacientes con exéresis quirúrgica se realizó una RM/TC al mes de la cirugía para evaluar si se trató de una exéresis subtotal (80-95% de resección) o completa (>95% de resección). La imagen se repitió a los 12 meses de la cirugía para evaluar recidiva o crecimiento de la lesión.

En los casos de pacientes tratados con Ommaya se realizó una RM/TC al mes de la cirugía para evaluar el tamaño del quiste y se repitió la imagen a los 3 meses de haber terminado las 12 sesiones de Interferón para evaluar si el quiste se mantuvo, si redujo su tamaño, o si presentó crecimiento o la aparición de un nuevo quiste.

Evaluación Oftalmológica

Se evaluó la agudeza y el campo visual utilizando las cartillas acreditadas por la Sociedad de Oftalmología para las edades correspondientes. No se consideró para este estudio la evaluación del fondo de ojo.

Se clasificaron como patológicos cuando el paciente presentaba una agudeza visual disminuida para la edad, o la caída de dos puntos en el examen postoperatorio y/o una alteración en el campo visual.

Evaluación endocrinológica

Se evaluó el eje hipotálamo-hipofisario mediante laboratorios endocrinológicos que incluyeron GH/IGF-1, LH, FSH/estradiol-testosterona, TSH/T4L y ACTH/cortisol.

Se evaluó también la necesidad de reemplazo hormonal según la clínica.

Además, se evaluó la presencia de diabetes insípida mediante la determinación de la diuresis, iones y osmolaridad en plasma y orina que permite la evaluación de la secreción de vasopresina.

Evaluación clínica

Se evaluó la talla mediante el examen físico del paciente. Se utilizaron los percentiles de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que evalúa la longitud en comparación con la edad del paciente. Baja talla se definió como una estatura inferior en más de dos desviaciones típicas a la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Se evaluó el peso del paciente mediante el examen físico. Se utilizaron los percentiles de la Organización Mundial de la Salud que evalúa el índice de masa corporal (IMC) en comparación con la edad del paciente. Se definió como obesidad a la presencia de un IMC para la edad y el sexo con más de dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado para su realización por el Comité de Ética e Investigación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Debido a que se trata de un estudio analítico retrospectivo y que no existe información personal que permita identificar a los pacientes no fue necesario un consentimiento informado especial para realizar este trabajo.

Análisis estadístico

Las variables categóricas fueron presentadas como frecuencia absoluta (n) y porcentajes (%), las variables continuas como mediana e intervalo intercuartilo. Para el análisis pre y post quirúrgico de cada grupo, en caso de variables categóricas se utilizó el test de Fisher, mientras que para el estudio de variables continuas se usó Wilcoxon Sing Rank.

Se consideró como estadísticamente significativo un valor de p <0.05. Para el análisis de los datos se utilizó el programa STATA/IC 15.1 (4905 LakewayDrCollegeStation, TX 77845, USA).

RESULTADOS

Se encontraron 52 pacientes con sospecha diagnóstica de craneofaringioma en las fechas elegidas; se excluyeron 6 pacientes por tener datos incompletos en la historia clínica, 2 por tener diagnóstico de prolactinoma, y 4 por pérdida en el seguimiento. Se analizaron dos grupos de pacientes: 33 con exéresis quirúrgica y 7 con colocación de Ommaya.

El primer grupo de 33 pacientes con diagnóstico de craneofaringioma y exéresis quirúrgica se encuentra conformado por un 48.5% (16) de mujeres y un 51.5% (17) de hombres. La mediana de edad de la población es de 8 años (4-10). Al analizar las imágenes prequirúrgicas encontramos que un 21.2% (7) de los tumores eran sólidos, un 39.4% (13) eran sólido/quístico con un solo quiste y un 39.4% (13) eran sólidos/multiquísticos(figura 1). Además, un 51.5% (17) presentó hidrocefalia previa a la cirugía. De los 33 pacientes operados, el 63.6% (21) fue exéresis completa y el 36.4% (12) exéresis subtotal. Al analizar los resultados quirúrgicos al año encontramos que el 51.5% (17) de los tumores se mantuvieron sin crecimiento de la lesión (en caso de exéresis parcial) o sin aparición de una nueva lesión (en el caso de exéresis completa) y 48.5% (16) presentó aumento o recidiva y requirió un nuevo tratamiento.

En la Tabla 1 se resumen las evaluaciones prequirúrgicas y postoperatorias de los pacientes operados de craneofaringioma. Encontramos que en el postoperatorio todas las evaluaciones clínicas realizadas en los pacientes empeoraron. Sin embargo, presentó una diferencia estadísticamente significativa la presencia de diabetes insípida (18.1% vs. 69.7%; p=0.04), la obesidad (12.1% vs. 36.4%; p=0.005) y la talla baja (33.3% vs. 57.6%; p=0.0006) que empeoraron en el postoperatorio.

Tabla 1: Evaluación prequirúrgica y postoperatoria de los pacientes tratados mediante exéresis quirúrgica

Evaluación |

Prequirúrgico (n=33) |

Postoperatorio (n=33) |

P valor |

Agudeza visual alterada (n y %) |

0.25 |

||

|

66.7% (22) |

75.8% (25) |

|

Laboratorio endocrinológico alterado (n y %) |

0.10 |

||

|

45.5% (15) |

90.9% (30) |

|

Requerimiento de reemplazo hormonal (n y %) |

0.10 |

||

|

45.5% (15) |

90.9% (30) |

|

Diabetes insípida (n y %) |

0.04 |

||

|

18.2% (6) |

69.7% (23) |

|

Obesidad (n y %) |

0.005 |

||

|

12.1% (4) |

36.4% (12) |

|

Talla baja (n y %) |

0.0006 |

||

|

33.3% (11) |

57.6% (19) |

|

Además, se analizaron los resultados de los 7 pacientes tratados con Ommaya e Interferón por 12 sesiones. La muestra se encuentra conformada por un 42.9% (3) de mujeres y un 57.1% (4) de hombres. La mediana de edad de la población es de 5 años (2-10). Al analizar las imágenes prequirúrgicas encontramos que un 57.1% (4) eran sólido/quístico con un solo quiste y un 42.9% (3) eran sólidos/multiquísticos. Además, un 57.1% (4) presentó hidrocefalia previa a la cirugía. Al analizar los resultados quirúrgicos al año encontramos que el 28.6% (2) de los quistes presentó reducción o se mantuvo estables al año y un 71.4% (5) presentó aumento del tamaño del quiste o crecimiento de un nuevo quiste y requirió de otro tratamiento.

En la Tabla 2 se resumen las evaluaciones prequirúrgicas y postoperatorias de los pacientes que recibieron tratamiento del quiste tumoral con Ommaya e Interferón.

Tabla 2: Evaluación prequirúrgica y postoperatoria de los pacientes tratados mediante Ommaya e Interferón

Evaluación |

Prequirúrgico (n=7) |

Postoperatorio (n=7) |

P valor |

Agudeza visual alterada (n y %) |

|

0,6 |

|

|

42.86% (3) |

42.86% (3) |

|

Laboratorio endocrinológico alterado (n y %) |

|

0,5 |

|

|

14.29% (1) |

57.14% (4) |

|

Requerimiento de reemplazo hormonal (n y %) |

|

0,7 |

|

|

14.29% (1) |

71.43% (5) |

|

Diabetes insípida (n y %) |

|

0,1 |

|

|

28.57% (2) |

42.86% (3) |

|

Obesidad (n y %) |

|

0,5 |

|

|

14.29% (1) |

28.57% (2) |

|

Talla baja (n y %) |

|

0,2 |

|

|

14.29% (1) |

28.57% (2) |

|

DISCUSIÓN

Los craneofaringiomas son uno de los tumores más representativos de la población pediátrica. Según el Registro Central de Tumores Cerebrales de los Estados Unidos (Central Brain Tumor Registry of the United States), los craneofaringiomas afectan a 0.13 de cada 100,000 niños por año, con un pico entre los 5-9 años donde la incidencia anual es de 0.20 de cada 100,000 niños.7 Según el registro del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, desde el año 2000 al 2020 en Argentina se diagnosticaron 292 pacientes pediátricos con craneofaringioma de los cuales 140 fueron atendidos en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Durante las fechas seleccionadas para realizar este estudio (2013-2018) se diagnosticaron en el país 86 craneofaringiomas en pacientes pediátricos y, como nombramos anteriormente, 52 fueron atendidos en nuestro Hospital. Lo que significa que en el Hospital Garrahan se tratan cerca de la mitad de los craneofaringiomas que se diagnostican en Argentina y representan aproximadamente 10 casos por año.

El tratamiento de los craneofaringiomas continúa planteando una controversia a lo largo del mundo.13La exéresis quirúrgica completa es el tratamiento ideal ya que permite mejor control de la enfermedad.14-16 Sin embargo, debido a la ubicación en la región selar y sus relaciones (el amplio contacto con el quiasma, el eje hipotálamo-hipofisario y las arterias del polígono de Willis), la exéresis completa sin producir daños a las estructuras circundantes es difícil de conseguir (figura 1).17-22

Figura 1. Resonancia magnética de cerebro con contraste. A y B. Corte sagital y coronal respectivamente donde se observa tumor sólido quístico en la región selar supraselar compatible con craneofaringioma.

Zuccaro et al.23 presentó una serie de 152 pacientes con exéresis completa de la lesión. Sin embargo, en dicho artículo, las evaluaciones de calidad de vida pre y postoperatoria se limitan a si el paciente puede asistir a la escuela en el año correspondiente a su edad o no. Los datos más recientes de la comunidad científica internacional sugieren que la calidad de vida de un paciente debe evaluarse desde varios aspectos, por ejemplo talla o peso, ya que la baja talla y la obesidad son factores que afectan a la vida social del paciente y que no están siendo evaluados.7,13,19-22,24 Además, los autores admiten que casi el 100% de los pacientes presentó un empeoramiento del eje hormonal, requiriendo reemplazo hormonal, por lo cual impresiona una subestimación de las complicaciones que acarrea el presentar un eje hipotálamo-hipofisario suprimido.

Como este ejemplo podemos encontrar otros dentro de la bibliografía internacional,4,7-9,25-28 al mismo tiempo que encontramos series grandes de pacientes que reportan una recidiva posterior a exéresis completas de hasta el 90%.7 Al tratarse de lesiones benignas, de crecimiento lento, los pacientes presentan una sobrevida prolongada. Por lo tanto, la calidad de vida debe ser un factor importante a tener en cuenta al momento de decidir el tratamiento.

Dentro de las complicaciones postoperatorias encontramos que la frecuencia de panhipopituitarismo posterior a exéresis amplias ronda entre un 73-100%3 y un 70% de ellos presenta diabetes insípida agregada. Acompañando lo encontrado en otras publicaciones, en nuestra serie observamos que el 90.91% de los pacientes operados presentó alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario y el 69.70% diabetes insípida. Otra complicación que surge a partir del daño del eje hipotálamo-hipofisario es la baja talla y obesidad que suele traer consecuencias devastadoras en la calidad de vida de los pacientes. 29-30 Müller et al.31 reportan una obesidad entre 30-50% secundaria al daño hipotalámico a causa de la exéresis quirúrgica. En nuestra serie encontramos que luego de la exéresis quirúrgica, un 57.58% de los pacientes presentó baja talla acompañado de un 36.36% con obesidad. Sumado a esto, al año de la cirugía más del 48% de los tumores presentaron crecimiento.

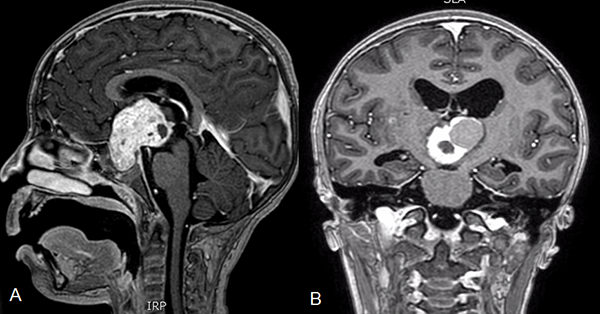

En los últimos años, se fue instalando una tendencia a un mayor interés a preservar la calidad de vida de los niños y adolescentes con craneofaringiomas.31 El mejor tratamiento para los craneofaringiomas pediátricos ya no sólo involucra la resección completa de la lesión sino la preservación de la función endocrinológica.32 Estos tumores son de crecimiento lento y requieren de un tratamiento crónico, siendo importante recordar que en la población pediátrica la mayoría de los tumores son quísticos y de gran tamaño (más del 60% del volumen tumoral).5,11,32 A partir de esta premisa es que han surgido procedimientos menos invasivos como el uso del sistema de Ommaya, que provee alivio de los síntomas y permite retrasar la cirugía agresiva hasta la completa maduración del eje hipotálamo-hipofisario(figura 2).29

Figura 2. Tomografía cerebral simple. A y B. Cortes coronal y sagital donde se observa un tumor predominantemente quístico con cápsula parcialmente calcificada. C y D. Cortes coronal y sagital postoperatorio con catéter colocado dentro del quiste tumoral para reducción progresiva del volumen del mismo. Se observa reservorio a nivel subgaleal.

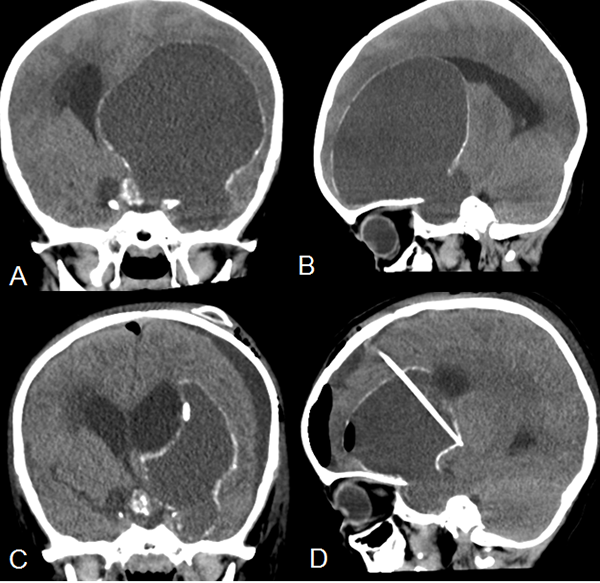

El tratamiento de craneofaringiomas mediante Ommaya ha pasado por diferentes estadios. Las primeras series trataban el quiste con Bleomicina,11,34 luego se intentó el tratamiento con Inteferón donde el equipo del SickChildren de Toronto presentó resultados muy alentadores,34 y por último la aspiración del quiste sin introducir ninguna sustancia.5 Drenar el quiste mediante el sistema de Ommaya es útil ya que permite que se reduzca el tamaño de la lesión y disminuye el contacto con las estructuras circundantes. Se encuentra descripto que luego de múltiples drenajes del quiste, la exéresis de la lesión es menos dificultosa debido a que presenta menos adherencias al hipotálamo, a la carótida interna o al quiasma.33 Otra ventaja del drenaje del quiste es que permite desbloquear los forámenes de Monro y mejorar la hidrocefalia obstructiva.3 Si bien nuestra serie de pacientes con Ommaya es muy reducida para sacar conclusiones definitivas, no encontramos un empeoramiento de las evaluaciones clínicas de los pacientes en el postoperatorio. Sin embargo, sólo 2 pacientes se mantuvieron estables luego del tratamiento, en los otros 5 casos se requirió de un tratamiento alternativo. Esto no debería considerarse como un mal resultado ya que la finalidad de la colocación del Ommaya no es curar la enfermedad sino retrasar los síntomas para permitirles a los pacientes una correcta maduración del eje (figura 3).

Figura 3. A. Resonancia cerebro corte sagital donde se observa tumor a predominio quístico en la región selar supraselar compatible con craneofaringioma. B. Tomografía de cerebro corte sagital postoperatoria de colocación de catéter intraquístico. C. Radiografía cráneo perfil donde se observa catéter radiopaco con extremo en la región selar.

En este trabajo decidimos mostrar cuáles fueron los resultados a largo plazo de los pacientes en los que se eligió una conducta agresiva de exéresis tumoral. Concordamos con lo publicado por varios autores 6,25,32 que la exéresis tumoral es la primera opción en lesiones sólidas que no infiltran al hipotálamo teniendo en cuenta que, en caso que sí lo infiltren, la mejor conducta sería la reducción tumoral y no la exéresis completa ya que esto significaría dejar al paciente con una gran comorbilidad.

Es importante tener en cuenta que en nuestra cohorte de pacientes sólo en la mitad de los casos se logró un manejo adecuado de la lesión al año. Sin embargo, gran parte de los pacientes presentó un empeoramiento de las evaluaciones clínicas. La decisión del tratamiento debe basarse en una discusión multidisciplinaria y la conducta debe ser personalizada teniendo en cuenta qué tipo de sobrevida le dejamos a los pacientes.

Este artículo no pretende comparar la exéresis quirúrgica con la colocación de Ommaya en pacientes con craneofaringioma ya que, en principio, son dos cohortes con diferente número de pacientes, además que la cohorte de pacientes con Ommaya es muy pequeña para sacar conclusiones. Lo que pretendemos con este análisis es mostrar que los pacientes con exéresis quirúrgica suelen tener consecuencias en el postoperatorio que deben ser evaluadas al momento de recomendar la cirugía.

CONCLUSIONES

La exéresis quirúrgica de los craneofaringiomas genera una alta tasa de comorbilidades sumado a un porcentaje elevado de recidiva. El manejo conservador tratando el componente quístico en los casos que sea posible podría ser una opción viable. El tratamiento de los craneofaringiomas de la infancia debe abordarse de forma multidisciplinaria intentando preservar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

REFERENCIAS

COMENTARIO

El trabajo presentado por la Dra. Uez-Pata y cols. es una muy interesante serie de casos de craneofaringiomas operados en una importante institución pediátrica de la Argentina. El trabajo resalta el potencial riesgo operatorio que conlleva la resección de craneofaringiomas en pacientes pediátricos y el posible efecto deletéreo sobre la calidad de vida que puede tener. Los autores ponen en jerarquía estos factores a la hora de decidir una conducta terapéutica. Asimismo, aportan una subserie de casos tratados en forma "conservadora" mediante la cistostomía con reservorio de Ommaya y la administración intraquística de interferón, mostrando resultados que justifican su consideración como alternativa terapéutica en casos seleccionados.

Dr. Juan Santiago Bottan

Hospital Pedro de Elizalde, CABA

COMENTARIO

Los autores describen detalladamente dos series de casos de pacientes con diagnóstico de craneofaringioma, una compuesta por 33 pacientes sometidos a exéresis microquirúrgica y otra compuesta por 7 pacientes en quienes se colocó catéter con reservorio Ommaya junto a la inyección de interferón. En ambas series se evaluó estadísticamente el estado clínico e imagenológico tanto pre como posquirúrgico.

Como bien aclaran los autores en la publicación, el objetivo del trabajo es mostrar diferentes formas de tratamiento de esta patología, sin inferir cuál de ambos métodos es el indicado en estos pacientes.

En total acuerdo con lo referido, el craneofaringioma es una patología que requiere de una discusión multidisciplinaria (neurocirujanos, endocrinólogos, oncólogos, etc) la cual va a definir la conducta más adecuada para cada paciente. Hay que tomar en cuenta variantes como la edad del paciente, características del tumor (sólido, quiste único o multiquístico), compromiso hipotalámico, entre otras.

Los craneofaringiomas, al tratarse de una lesión neoplásica benigna, sólo disponen para su curación de la remoción completa de la misma. Dado las conocidas repercusiones clínicas que puede traer aparejado este procedimiento, se plantean diferentes opciones terapéuticas. Por un lado, y como bien se manifiesta en el artículo y en la bibliografía, guiándose por el compromiso hipotalámico en imágenes se podría evaluar la posibilidad de una exéresis completa versus una subtotal acompañada de tratamiento radioterápico (dato faltante que podría ser de utilidad para analizar el porcentaje de recidiva o crecimiento de remanente); esta última considerada por muchos autores como la conducta de elección.

Por otro lado, actualmente se dispone de la neuroendoscopía (pacientes excluidos del estudio) mediante los abordajes transnasales ampliados a la base de cráneo, que en manos experimentadas, obtienen muy buenos resultados y menor incidencia de compromiso hipotalámico. La ocurrencia de fístula de LCR en estos pacientes cada vez tiene menor implicancia gracias a los aportes de Hadad y colaboradores, quienes desarrollaron la técnica de los colgajos nasoseptales.

Por último, en casos seleccionados, estaría la opción del tratamiento intracavitario mediante la técnica descripta, no como tratamiento definitivo sino ante la espera de un mejor estado del paciente.

Como sugerencia para una futura reevaluación de esta serie de casos, agregaría al análisis estadístico si los pacientes con exéresis subtotal recibieron o no radioterapia, al igual que discriminaría los resultados (recidivas, secuelas hipotálamo hipofisarias) en relación a si pertenecen al grupo de remoción completa o subtotal. Finalmente, dado el gran avance que presenta, incluiría los casos intervenidos por vía neuroendoscópica para analizar el grado de resección y las complicaciones clínicas, y así compararlos con los demás grupos analizados.

Gastón Dech

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. C.A.B.A., Argentina