Hemisferotomía peri-insular y Hemisferectomía funcional pediátrica para el tratamiento de la epilepsia severa refractaria al tratamiento médico: comparación de dos técnicas

Facundo Villamil,1 Lucila Domecq Laplace,1 Yamila Slame,1 Guido Gromazdyn,2 Miguel Grijalba2, Marcelo Bartuluchi1,2

1. Departamento de Neurocirugía. Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia. Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2. Departamento de Neurocirugía. Hospital “Juan P. Garrahan”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Facundo Villamil

fvillamil@fleni.org.ar / villamilfacundo@gmail.com

DOI: 10.59156/revista.v36i04.602

ORCID:

Facundo Villamil: 0000-0002-2248-9324

Lucila Domecq Laplace: 0000-0002-7882-9236

Yamila Slame: 0009-0009-0682-280X

Guido Gomazdin: 0000-0003-2272-2437

Miguel Grijalba: 0009-0001-8377-3572

Marcelo Bartuluchi: 0009-0003-2789-856X

RESUMEN

Introducción. Desde que se describió por primera vez en la década de 1970, la hemisferectomía funcional ha sido una herramienta esencial en el tratamiento de la epilepsia refractaria al tratamiento médico secundaria a una enfermedad hemisférica unilateral difusa.

Objetivos. Presentar nuestra experiencia con la técnica de hemisferectomía funcional (HF) y de hemisferotomía peri-insular modificada (HPI); describir además la técnica quirúrgica peri-insular, revisar los resultados después de la cirugía, y discutir las diferencias entre las técnicas en cuanto a complicaciones y resultados postoperatorios.

Material y Métodos. Se realizo un estudio retrospectivo de 23 pacientes con epilepsia refractaria que fueron sometidos a hemisferectomía cerebral. Se realizó un análisis de las características clínicas, las imágenes, las técnicas quirúrgicas y los resultados postoperatorios. Analizamos tambien la técnica quirúrgica de la HPI modificada.

Resultados. Entre 2000 y 2020, 23 pacientes pediátricos con convulsiones refractarias se sometieron a hemisferotomía (12 HF, 11 HPI modificada). El 91,3% de los pacientes estaban libres de crisis a los 6 meses, el 87% al año y el 78,3% en el último seguimiento. Ninguno de los 23 pacientes presentó Engel IV como resultado final. Se encontró que la HF presentó una duración quirúrgica estadísticamente más larga que la HPI (5 ± 1,5 frente a 3,83 ± 0,5 horas; p = <0,001). Como resultados generales, la esfera cognitiva mejoró en dos tercios de los pacientes (66,9%) y además demostramos una mejoría de la actividad motora en la mayoría de los pacientes, independientemente de la patología y la técnica quirúrgica.

Conclusión. Cuando los pacientes se seleccionan adecuadamente, la hemisferectomía es un tratamiento eficaz para la epilepsia pediátrica resultante la marcada disfunción de un solo hemisferio cerebral, no sólo brindando al paciente una alta probabilidad de ausencia de convulsiones, sino también proporcionando una mejora en las habilidades motoras y cognitivas. En nuestro caso particular y en base al presente estudio, la HPI modificada resulta ser una técnica altamente efectiva. No solo tiene un tiempo quirúrgico más corto sino también una tasa de complicaciones muy baja.

Palabras clave. cirugía de epilepsia, epilepsia pediátrica, hemisferectomía, hemisferotomía.

Peri-insular Hemispherotomy and Pediatric Functional Hemispherectomy for the Treatment of Severe Epilepsy Refractory to Medical Treatment: Comparison of Two Techniques

ABSTRACT

Background. Since it was first described in the 1970s, functional hemispherotomy has been an essential tool in treating disabling, medically refractory epilepsy resulting from diffuse unilateral hemispheric disease.

Objectives. To report our experience with 23 patients who underwent hemispherotomy, both using the functional hemispherotomy (FH) as well as a modified peri-insular hemispherotomy (PIH) technique; to present the surgical technique, review outcomes following disconnection surgery and discuss the differences between the techniques when it comes to complications and postoperative results.

Methods. A retrospective study of 23 patients with refractory seizures who underwent cerebral hemispherectomy. A thorough analysis of the clinical, imaging, surgical features and postoperative results was performed. We also review the surgical technique for the modified PIH technique.

Results. Between 2000 and 2020, 23 pediatric patients with refractory seizures underwent hemispherotomy (12 FHs, 11 modified PIHs). 91.3% of patients were seizure free at 6 months, 87% at 1 year, and 78.3% at last follow-up. None of the 23 patients presented Engel IV outcome. FH was found to have statistically longer surgical duration (5 ± 1.5 vs 3.83 ± 0.5 hours; p = <0.001). Neurocognition was improved in two thirds of the patients (66.9%). Our study also shows improvement of motor activity in most of the patients, regardless of the pathology and surgical technique.

Conclusion. When patients are wisely selected, the hemispherotomy procedure should be considered as a most attractive and curative treatment for children with refractory seizures, not only giving the patient a high chance of seizure freedom but also providing an improvement in motor and cognitive skills. In our case and based on the present study, the modified PIH proves to be a highly effective technique. It not only has a shorter surgical time but also a very low complication rate.

KeyWords. epilepsy surgery, hemispherectomy, hemispherotomy, pediatric epilepsy

INTRODUCCIÓN

La hemisferectomía funcional se ha empleado desde que se describió por primera vez en la década de 1970 para tratar la epilepsia incapacitante refractaria al tratamiento médico, que resulta de una enfermedad hemisférica unilateral difusa.2 Se introdujo como alternativa quirúrgica con el objetivo de lograr el mismo resultado de control de crisis obtenido con la hemisferectomía anatómica (HA), intentando evitar las posibles complicaciones conocidas de esta última, en especial, la hemosiderosis cerebral superficial.13

En las últimas dos décadas, el procedimiento ha evolucionado con la descripción de diversas variaciones técnicas.2,4-8,12,13 Independientemente de la técnica elegida, la operación generalmente incluye cuatro pasos principales: (1) una callosotomía transventricular; (2) disrupción de la cápsula interna/corona radiada; (3) resección de estructuras temporales mesiales; y (4) una desconexión frontobasal.8

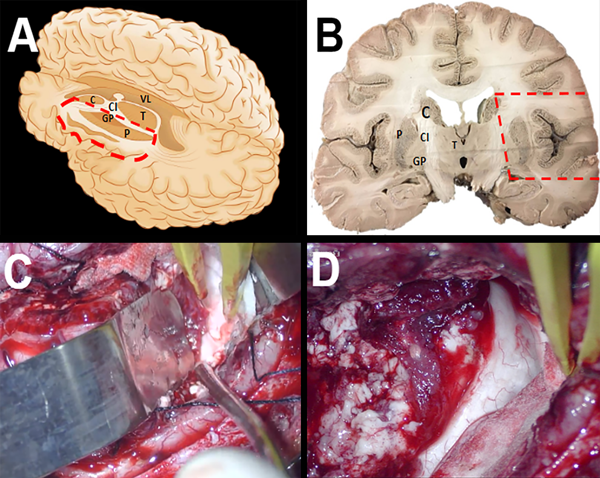

Figura 1. Fotografías y disecciones intraoperatorias que ilustran la técnica de HPI modificada. A: Exposición cortical lateral en el lado izquierdo que muestra la fisura de Silvio y la corteza temporal, parietal y frontal. B: Se realiza una incisión cortical paralela al ventrículo. C-D Luego se utilizó una ventana temporal transopercular, transcortical, para exponer el resto del ventrículo lateral, y a través de esta se realizó una resección por aspiración subpial del uncus y la amígdala. E-F Ligadura de la ACM en la fisura de Silvio proximal.

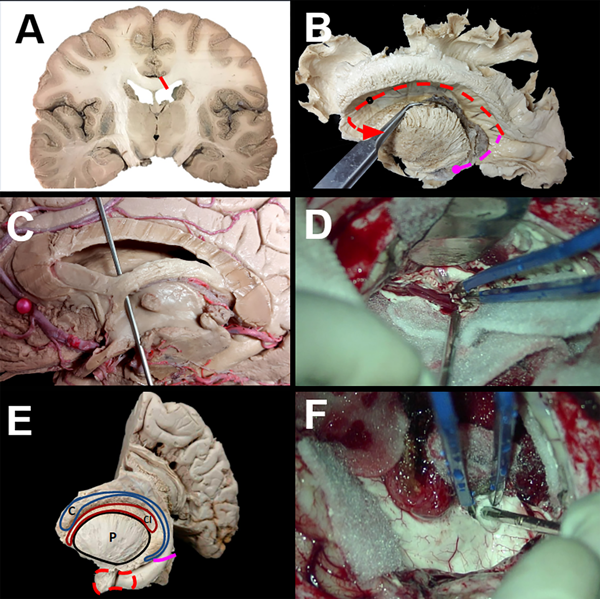

Figura 2. Dibujo representativo, disecciones e imágenes intraoperatorias que ilustran la técnica de HPI modificada. Después de entrar en el ventrículo, el opérculo frontal y temporal junto con la ínsula y porciones del núcleo caudado, el tálamo y los ganglios basales, se separan y extraen justo lateralmente al plexo coroideo(C). Esto expone el sistema ventricular (D).

Figura 3. Disecciones representativas e imágenes intraoperatorias que ilustran la técnica de hemisferotomía lateral modificada. (A-D). Desde dentro del ventrículo se incide el cuerpo calloso junto con las conexiones profundas de sustancia blanca entre la rodilla del cuerpo calloso y la corteza frontal orbitaria (A-D). Se desconecta la sustancia blanca adicional entre el cuerpo calloso posterior y el hipocampo posterior (E-F). Se realiza una amigdalohipocampectomía selectiva en la que se extirpa el uncus y la amígdala mediante aspiración subpial. Se retira el hipocampo anterior hasta alcanzar la fisura coroidea, sin dejar aferentes hipocampales.

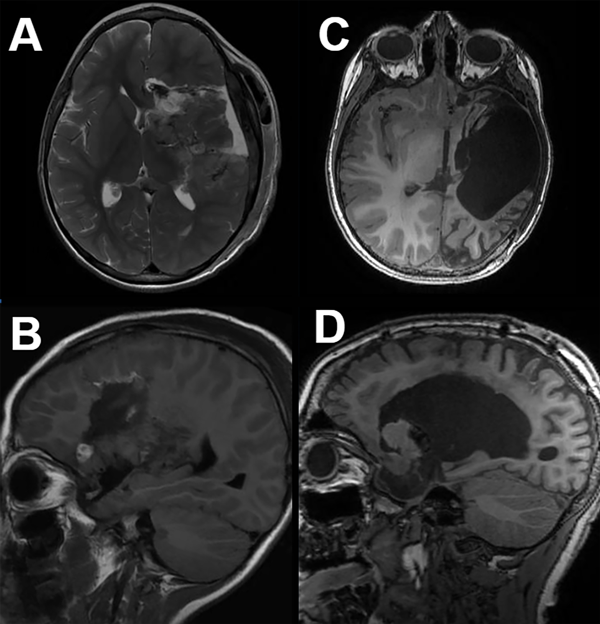

Figura 4. Imágenes de RM axial (superior) y sagital (inferior) de hemisferotomia funcional (A y B) y hemisferotomía lateral modificada (C y D). A y B: HF: se utiliza una ventana perisilviana transcortical para exponer el ventrículo lateral, y a través de esta abertura se realiza una callosotomía transventricular parasagital del cuerpo. El resto de la corteza frontal y posterior está desconectado del tálamo ipsilateral, pero se conservan las estructuras más profundas y la ACM. La craneotomía necesaria se extiende hasta la sutura sagital de la línea media. C y D: la HPI modificada extrae un bloque de tejido que incluye el opérculo frontotemporoparietal y las estructuras profundas subyacentes. La corteza frontal y posterior restante está desconectada del tálamo ipsilateral y del hemisferio cerebral contralateral.

En nuestra institución, la hemisferectomía cerebral para el control de las convulsiones ha tenido una historia similar, con cambios en la técnica a lo largo del tiempo. A principios de la década del 2000, utilizamos principalmente una versión modificada de Schramm y cols,8 es decir, la hemisferectomía funcional. Más tarde, en la década de 2010, evolucionamos a una técnica de hemisferotomía peri-insular modificada.8,13 Gracias a nuestra experiencia de aprendizaje durante estos 20 años tenemos la oportunidad de revisar una cohorte de pacientes pediátricos operados en dos instituciones de referencia por un solo neurocirujano y comparar dos técnicas, sus resultados y complicaciones.

El objetivo del presente estudio es presentar nuestra serie de 23 pacientes a los que se les realizó hemisferectomía en el Hospital Infantil “Juan P. Garrahan” con las dos técnicas recientemente nombradas; describir la técnica quirúrgica para una hemisferotomía peri-insular modificada (combinando elementos de la hemisferotomía peri-insular modificada de Cook y la hemisferotomía peri-insular descrita por Villemure) y revisar los resultados después de la cirugía de desconexión, analizando las diferencias entre las técnicas en lo que respecta a las complicaciones y los resultados pos-operatorios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional y retrospectivo de 23 pacientes con crisis refractarias, operados mediante hemisferectomía cerebral en el Programa de Cirugía Pediátrica de Epilepsia del Hospital “Juan P. Garrahan” y el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires. Se incluyeron los últimos 12 y los últimos 11 pacientes de nuestra serie, operados con cada técnica que tuvieran al menos 12 meses de seguimiento. Se obtuvo consentimiento informado en todos los casos. Todos los pacientes tenían convulsiones refractarias al tratamiento médico diagnosticadas por un equipo especialista en epilepsia. Todos los pacientes fueron evaluados por un equipo interdisciplinario y presentados en junta médica, posterior a la cual se tomó la decisión de intervenirlos quirúrgicamente. La información recolectada para cada caso incluyó datos demográficos del paciente, estudios pre-operatorios (imágenes de RM, EEG, video-EEG y evaluaciones neuropsicológicas), tipo y frecuencia de las convulsiones, tiempo desde el debut hasta la cirugía, lado, técnica quirúrgica (HF vs HPI), tiempo operatorio, histopatología, complicaciones, convulsiones posoperatorias, duración de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, duración de la estancia hospitalaria, duración del seguimiento, régimen actual de fármacos antiepilépticos y estado neurológico posoperatorio (resultados motores y cognitivos).

Técnicas Quirúrgicas

Desde el año 2000 hasta el 2010, la técnica quirúrgica utilizada por el autor principal en nuestra institución se basó en una modificación de la descrita por Schramm y cols.2,8,13 La cirugía inicia con una ventana peri-silviana transcortical utilizada para exponer el ventrículo lateral, y a través de esta apertura se realiza una callosotomía transventricular del cuerpo de forma parasagital. Una vez a la altura del esplenio, una hipocampectomía posterior es llevada a cabo. Luego se realiza una ventana temporal trans-opercular transcortical para exponer el resto del ventrículo lateral, y a través de este, una escisión por aspiración subpial del uncus y la amígdala. Finalmente, las áreas frontobasal y occipital mesial son desconectadas.

En el 2010, de acuerdo con la evolución de la técnica, el mismo cirujano comenzó a utilizar una variación de la técnica de hemisferotomía peri-insular (HPI) descrita por Cook y cols.2 Esta técnica difiere de la HF en que rutinariamente se extrae un bloque de tejido que incluye el opérculo fronto-temporo-parietal y las estructuras profundas subyacentes (Fig. 4). A diferencia del procedimiento detallado en el informe de Cook, en lugar de realizar una lobectomía temporal, implementamos una amigdalo-hipocampectomía con resección de la cola del hipocampo posterior y medialmente, para lograr la desconexión temporo-occipital.

Para describir de manera más detallada la HPI modificada, se practica una incisión cortical inicial, realizada a lo largo del opérculo frontal paralela al ventrículo y profundizada hasta que se ingresa al asta frontal del ventrículo lateral (Fig. 1 A-B). La apertura ventricular continúa posteriormente hasta el atrio del ventrículo lateral y se continúa posteriormente hasta la extensión anterior del asta temporal (Fig. 1 A-D). En este punto, se identifican, coagulan y ligan las ramas proximales de la arteria cerebral media, distales a los vasos perforantes profundos (Fig. 1 E-F). Usando el plexo coroideo como nuestro límite medial, el opérculo frontal y temporal junto con la ínsula y porciones del núcleo caudado, el tálamo y los ganglios basales se separan y resecan, exponiendo de esta manera el sistema ventricular (Fig. 2 A-D). Desde el asta frontal del ventrículo lateral, se realiza una callosotomía trans-ventricular, desconectando el cuerpo calloso hasta identificar la aracnoides sobre las arterias pericallosas (Fig. 3 A-D). Esta callosotomía transventricular se extiende luego desde el asta frontal hasta la desconexión occipital mesial. Posteriormente, una vez alrededor del esplenio, se extiende la incisión medial anteriormente hasta alcanzar la fisura coroidea, desconectando la fimbria del hipocampo del fórnix (Fig. 3 E-F). Se realiza una desconexión frontal profunda incidiendo justo por delante de los ganglios basales en un plano coronal desde el aspecto anterior del cuerpo calloso hasta la aracnoides de la región orbitofrontal. La identificación del giro recto y el tracto olfatorio proporciona buenos puntos de referencia anatómicos al llegar a la etapa más profunda. Preservar la piamadre basal agrega seguridad a este paso. Finalmente se realiza una amigdalo-hipocampectomía selectiva donde se extirpa el uncus y la amígdala mediante aspiración subpial y se reseca el hipocampo anterior hasta llegar a la fisura coroidea (Fig. 3 E-F).

Se administra una dosis de carga de medicación anticonvulsiva por vía intravenosa durante el cierre quirúrgico. Un catéter de ventriculostomía es finalmente colocado, dejándolo abierto durante los primeros 2 a 3 días.

Diseño del estudio, medidas de resultado y evaluación de datos

Los pacientes fueron clasificados tanto por técnica de hemisferectomía (HF, HPI) como por etología (encefalitis de Rasmussen, displasia cortical, hemimegalencefalia, encefalomalacia post-isquemia, polimicrogiria o secuelas post infecciosas).

El parámetro principal evaluado fue el control de las convulsiones, estadificada mediante la clasificación de Engel(11) la cual se registró a los 6 meses, 12 meses y en el último seguimiento. La frecuencia de las convulsiones se calificó de la siguiente manera: Engel I (sin convulsiones incapacitantes), Engel II (convulsiones incapacitantes raras), Engel III (mejoría que vale la pena) y Engel IV (sin mejoría que valga la pena). Las variables evaluadas adicionales incluyeron el resultado motor, comparando el resultado motor pre y posoperatorio en el último seguimiento ambulatorio, la capacidad cognitiva (evaluada por el neurólogo pediátrico tratante y el neuropsicólogo) y la reducción del régimen de medicación anticonvulsiva. El nivel funcional de cada paciente fue evaluado a través del Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (acrónimo en inglés GMFCS). El GMFCS se basa en el movimiento autoiniciado, con especial énfasis en sentarse (control del tronco) y caminar. Los pacientes van desde el nivel I que denota pacientes que caminan sin limitaciones, hasta el nivel V con limitaciones severas del control de la cabeza y el tronco que requieren asistencia tecnológica y física.9

Para comparar las dos técnicas quirúrgicas de hemisferotomía se utilizaron variables como la reducción en el número de convulsiones, el tiempo operatorio, la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, la duración de la estancia hospitalaria, la necesidad de una segunda cirugía y las complicaciones posoperatorias.

Análisis estadístico

Se describieron estadísticas descriptivas para todas las variables registradas. La normalidad de las variables continuas se evaluó mediante gráficos cuantil-cuantil y la prueba de Shapiro-Wilk, describiendo estas variables de acuerdo con medias y desviaciones estándar, o con medianas y rangos intercuartílicos. Las variables categóricas se describieron con conteos y proporciones porcentuales. La asociación entre variables categóricas se evaluó mediante la prueba de Fisher. Para las variables numéricas, las diferencias de medias o medianas entre los grupos se analizaron mediante la prueba T o la prueba de rangos con signos de Wilcoxon según la distribución subyacente. Se utilizaron pruebas pareadas al comparar variables pre y postoperatorias. La significación estadística (nivel alfa) se definió en 0,05. Los datos se analizaron utilizando el software estadístico R (Rstudio 2023.03.0+386, Posit Software).

RESULTADOS

Datos demográficos de los pacientes

Entre el 1 de enero del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2020, 23 pacientes fueron operados mediante hemisferectomía por un único neurocirujano en el Hospital Pediátrico “Juan P. Garrahan” y el Instituto Fleni (tabla 1); 12 de estos pacientes fueron operados mediante HF, mientras que a 11 pacientes se les practicó HPI modificada. La edad media de los pacientes al momento de la cirugía fue de 5 años. Diez pacientes (43,5%) eran hombres y 13 (56,5%) mujeres. Catorce procedimientos (60,9%) se realizaron en el hemisferio izquierdo. El seguimiento medio del estudio fue de 27 meses (rango 12-89 meses) (tabla 1). Los tipos de convulsiones incluyeron crisis parciales (10 pacientes [43,5 %]), crisis parciales complejas (8 [34,8 %]), crisis tónico-clónicas generalizadas (3 [13 %]) y epilepsia parcial continua (2 [8,7 %]). La frecuencia media de convulsiones fue de 5 crisis por día. Dos pacientes (8,6 %) presentaron status epilépticos, y en 1 caso (4,3 %) esto supuso una amenaza aguda para la vida.

Tabla 1. Datos demográficos

|

Funcional |

Peri Insular |

Total |

p-value |

Sexo |

|

|

|

|

Femenino |

4 (33.3%) |

9 (81.8%) |

13 (56.5%) |

.036* |

Masculino |

8 (66.7%) |

2 (18.2%) |

10 (43.5%) |

|

Edad (años) |

|

|

|

|

Mediana [IQR] |

5.5 [6.25] |

5 [9] |

5 [6] |

.555** |

Lapso desde diagnóstico a |

|

|

|

|

Mediana [IQR] |

29 [45.8] |

26 [64] |

26 [68] |

.579** |

Diagnóstico |

|

|

|

|

Rasmussen |

3 (25%) |

7 (63.6%) |

|

.487* |

Hemimegalencefalia |

3 (25%) |

2 (18.2%) |

|

|

Post-isquémico |

3 (25%) |

2 (18.2%) |

|

|

Displasia cortical |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

|

Infección |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

|

Polimicrogiria |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

|

Lado |

|

|

|

|

Izquierdo |

8 (66.7%) |

6 (54.5%) |

|

.68* |

Derecho |

4 (33.3%) |

5 (45.5%) |

|

|

Seguimiento (meses) |

|

|

|

|

Mediana [IQR] |

57 [47] |

21 [9] |

|

<.001** |

Clasificación de crisis |

|

|

|

|

Parcial |

5 (41.7%) |

5 (45.5%) |

|

1* |

Parcial compleja |

4 (33.3%) |

4 (36.4%) |

|

|

Tónico-clónica generalizada |

2 (16.7%) |

1 (9.1%) |

|

|

Parcial continua |

1 (8.3%) |

1 (9.1%) |

|

|

Frecuencia de crisis |

|

|

|

|

Mediana [IQR] |

5 [5] |

5 [5.5] |

|

.659** |

Anormalidades |

|

|

|

|

No |

9 (75%) |

8 (72.7%) |

|

1* |

Si |

3 (25%) |

3 (27.3%) |

|

|

* Fisher test |

|

|

|

|

La etiología convulsiva de los 23 pacientes sometidos a hemisferectomía incluyó encefalitis de Rasmussen en 10 (43,5%), hemimegalencefalia en 5 (21,7%), encefalomalacia post-isquémia en 5 (21,7%), displasia cortical en 1 (4,3%), polimicrogiria en 1 (4,3%) y causa infecciosa en 1 paciente (4,3%).

Resultado de convulsiones posoperatorias

Los datos de control de convulsiones obtenidos después de la cirugía final, recopilados utilizando la clasificación de Engel modificada, se resumen en la Tabla 2. En general, el 91,3% de los pacientes que se sometieron a hemisferectomía estuvieron libres de convulsiones a los 6 meses, el 87% al año y el 78,3% en el último control. En el último seguimiento (media de 7 meses), 18 (78,3%) de los 23 pacientes estaban libres de crisis (Engel Clase I), 2 (8,6%) casi libres de crisis (Engel II) y 2 pacientes (8,6% ) mostraron una mejoría importante en la frecuencia de las convulsiones (Engel III). Desafortunadamente, un paciente (4,3%) no tuvo información de seguimiento debido a muerte secundaria a una PIC elevada refractaria en el posoperatorio. Ninguno de los 23 pacientes presentó resultado Engel IV.

Tabla 2. Control de crisis y evolución postoperatoria

|

Funcional (N=12) |

Peri Insular (N=11) |

p-value |

Evolución a los 6 meses |

|

|

|

1 |

10 (83.3%) |

11 (100%) |

1* |

2 |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

N/A |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

Evolución al año (Engel) |

|

|

|

1 |

10 (83.3%) |

9 (81.8%) |

1* |

2 |

1 (8.3%) |

1 (9.1%) |

|

3 |

0 (0%) |

1 (9.1%) |

|

N/A |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

Evolución al último |

|

|

|

1 |

8 (66.7%) |

10 (90.9%) |

.724* |

2 |

1 (8.3%) |

1 (9.1%) |

|

3 |

2 (16.7%) |

0 (0%) |

|

N/A |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

Duración del |

|

|

|

Mediana [IQR] |

300 [90] |

230 [30] |

<0.001* |

Internación |

|

|

|

Mediana [IQR] |

4.5 [5] |

6 [3.5] |

.226* |

Internación total |

|

|

|

Mediana [IQR] |

13.5 [10] |

16 [4.5] |

.138* |

Recirugía |

|

|

|

No |

10 (83.3%) |

11 (100%) |

.68* |

Si |

2 (16.7%) |

0 (0%) |

|

Complicaciones |

|

|

|

No |

6 (50%) |

4 (36.4%) |

.181** |

Hematoma |

2 (16.7%) |

3 (27.3%) |

|

Meningitis aséptica |

0 (0%) |

3 (27.3%) |

1* |

Edema postoperatorio |

2 (16.7%) |

0 (0%) |

|

Fístula de LCR |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

Isquemia postoperatoria |

0 (0%) |

1 (9.1%) |

|

Higroma |

1 (8.3%) |

0 (0%) |

|

* Fisher test |

|

|

|

Medidas de resultado secundarias

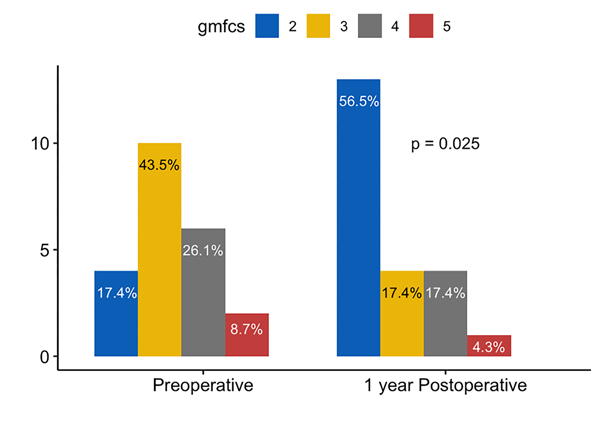

Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos al comparar las puntuaciones GMFCS preoperatorias y 1 año después de la operación (P < 0,025) (Figura 5). La función motora gruesa de todos los pacientes ya estaba limitada antes de la cirugía y se deterioró en los primeros 6 meses después del procedimiento, pero en el seguimiento postoperatorio a los 12 meses, el porcentaje de puntuaciones GMFCS mejoradas había aumentado significativamente.

El resultado neurocognitivo fue revisado por el neurólogo tratante en los 22 pacientes. La capacidad neurocognitiva mejoró en 16 pacientes (66,9 %), no mostró cambios en 5 (21,7 %) y empeoró en 2 pacientes (8,7 %).

Figura 5. Rendimiento motor. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos al comparar las puntuaciones GMFCS preoperatorias y 1 año después de la operación (P < 0,025). En el seguimiento posoperatorio de 12 meses, el porcentaje de puntuaciones GMFCS mejoradas había aumentado significativamente en ambos grupos quirúrgicos. (GMFCS: Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa.)

Resultado según la técnica quirúrgica

Del 2000 al 2010, realizamos 12 HF modificadas en nuestra institución. En el 2010, comenzamos a utilizar una variación de la técnica HPI descrita por Cook y cols.2 Se realizaron 11 cirugías utilizando esta técnica.

El rango etario de los pacientes a la hora de la cirugía estuvo entre los 0,8 y los 16 años en los que se sometieron a HF y entre los 1,8 y los 17 años en los que se sometieron a HPI.

Hubo 66,7% y 18,2% de varones sometidos a HF y HPI, respectivamente (p = 0,036). Como era de esperar, el seguimiento fue significativamente más prolongado en el grupo HF (57 ± 47 meses frente a 21 ± 9 años en el grupo HPI; p = <0,001).

Al comparar las 2 técnicas, se encontró que la HF tuvo una duración quirúrgica estadísticamente mayor (5 ± 1,5 vs 3,83 ± 0,5 horas; p = <0,001) (Figura 6). No hubo diferencia entre los pacientes que se sometieron a HF y los que recibieron HPI en la duración de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (4,5 ± 5 frente a 6 ± 3,5 días; p = 0,23) y la estancia hospitalaria total (13,5 ± 10 frente a 16 ± 4,5 días; p = 0,138). En el último seguimiento, no hubo diferencia en el número de pacientes con resultados Engel Clase I obtenidos después de la última operación (HF: 66,7 %, HPI: 90,9 %; p = 0,724). Dos pacientes del grupo de HF (16%) requirieron re-operación luego de un pobre control de crisis posterior a la cirugía. No se necesitaron reoperaciones en el grupo HPI para mejorar el resultado de Engel (Tabla 2).

Figura 6. Duración quirúrgica. Se encontró que la HF tiene una duración quirúrgica estadísticamente más larga que los pacientes que se sometieron a una HPI modificada. (5 ± 1,5 vs 3,83 ± 0,5 horas; p = <0,001).

Complicaciones relacionadas con la cirugía

HF y HPI tuvieron tasas de complicaciones similares (p = 0,68). En total, trece pacientes (56,5%) experimentaron complicaciones. Las complicaciones no quirúrgicas incluyeron infección del sitio quirúrgico (1 paciente), meningitis aséptica (3 pacientes) e higroma (1 paciente) (Tabla 2).

Siete pacientes tuvieron complicaciones quirúrgicas. Hubo una muerte, asociada con la HF. Ocurrió en el postoperatorio inmediato en un niño de 11 años con polimicrogiria, por aumento brusco de la PIC con edema de fosa posterior y midriasis bilateral. Además, se realizaron dos reintervenciones precoces, una por hematoma epidural agudo y otra por edema cerebral secundario a elevación de la PIC en pacientes tratados con HF.

Hasta la fecha, no se han observado casos de estados vegetativos prolongados o hemosiderosis superficial en nuestra cohorte tratada con hemisferectomía.

Se requirió re-intervención para el control de las crisis en dos pacientes que habían sido sometidos a hemisferectomía funcional (p = 0,47). Las cirugías de los dos pacientes incluyeron lobectomía temporal, escisión de la ínsula adicional, el tálamo y los ganglios basales junto con una mayor desconexión de la sustancia blanca frontal profunda, con buenos resultados postoperatorios.

DISCUSIÓN

Desde que se describió por primera vez en la década de 1970, la hemisferotomía funcional ha sido una estrategia fundamental en el manejo de la epilepsia refractaria al manejo médico, resultado de una enfermedad hemisférica unilateral difusa principalmente en niños, como es el caso de la encefalitis de Rasmussen o la hemimegalencefalia entre otras patologías altamente discapacitantes.2

La hemisferotomía funcional, así como sus múltiples variantes (incluida la técnica de hemisferotomía peri-insular modificada) tienen como objetivo lograr el mismo resultado de control de crisis que se obtiene con la hemisferectomía anatómica, intentando evitar las posibles complicaciones conocidas de esta última.13 Cuando los pacientes se seleccionan de forma adecuada, puede ser un procedimiento que cambie la vida tanto del paciente como de su entorno familiar.11

En el presente estudio reportamos nuestra experiencia con 23 pacientes a los que se les realizó hemisferotomía en el Hospital de Niños “Juan P. Garrahan”, tanto con la técnica de hemisferotomía funcional como con la técnica de hemisferotomía peri-insular modificada. En cuanto al control de las crisis, todos los pacientes de esta serie se beneficiaron de la cirugía. Además, la ausencia de convulsiones se logró en el 78,3% de los pacientes en el último seguimiento. Ninguno de los 23 pacientes presentó resultados Engel IV.

Con respecto a las medidas de resultado secundarias, revisamos los resultados neurocognitivos juzgados por el neurólogo pediátrico tratante en 22 pacientes de la serie, con seguimiento mayor a 6 meses. La neuro-cognición mejoró en dos tercios de los pacientes (66,9%). Consideramos que estas mejoras podrían deberse a la reducción de las crisis y a la disminución en el uso de fármacos antiepilépticos. Si bien los test de desarrollo neurológico no se realizaron de forma rutinaria en los pacientes incluidos en este estudio retrospectivo, nuestros resultados confirman las afirmaciones anteriores de que la hemisferectomía produce una mejora en el status cognitivo.4-6,7,12

En lo que se refiere a las deficiencias motoras, medidas por el GMCFS, fuera de un moderado deterioro en los primeros meses postoperatorios, las habilidades motoras de los pacientes permanecieron iguales o incluso mejoraron en el 52% (con excepción de la fuerza y el tono muscular en la parte distal del brazo). No evaluamos la función motora de la mano con pruebas específicas, porque el enfoque se dirigió a la función motora gruesa, las habilidades funcionales generales y el grado de independencia de los niños.(9) De acuerdo con Beckung y cols.1, y Empelen et al.10, nuestro estudio muestra mejoría de la actividad motora en la mayoría de los pacientes, independientemente de la patología subyacente y la técnica quirúrgica. Como su trabajo también informa sobre diversas técnicas quirúrgicas (es decir, callosotomías, hemisferectomias, lobectomías) en un grupo heterogéneo de pacientes, consideramos que nuestros datos son, desde esta perspectiva, comparables con los de los autores citados.1,10 En general, creemos que después de realizar una cirugía de epilepsia exitosa, la reducción de las crisis puede reflejar un mejor estado neurológico, lo que puede permitir que los niños tengan un desarrollo motor y cognitivo más efectivos. Al analizar todos estos datos, se puede concluir que, en pacientes bien seleccionados,11 la hemisferectomía debe considerarse de elección para los niños con convulsiones refractarias, no solo brindando al paciente una alta probabilidad de estar libre de convulsiones, si no también proporcionando una importante mejora en las habilidades motoras y cognitivas.

El equipo quirúrgico realizó una variación de la HF estándar antes del año 2010. Sin embargo, desde 2010, hemos utilizado una modificación de la hemisferotomía lateral peri-insular descrita por Cook y cols.2 Esta técnica difiere de la HF en que se extrae rutinariamente una porción de tejido en bloc que incluye el opérculo fronto-temporo-parietal y las estructuras profundas subyacentes. A diferencia del procedimiento detallado en el informe de Cook, en lugar de realizar una lobectomía temporal, implementamos una amigdalohipocampectomía con resección de la cola del hipocampo posterior y medialmente, para lograr la desconexión temporo-occipital. Al comparar nuestros resultados con los de Cook y cols. en su serie más grande, no encontramos diferencias significativas (71% libre de crisis en el último control vs 78,3% en nuestro estudio).2 Es por esto que consideramos que una buena desconexión del hipocampo realizada por la hipocampectomía posterior en la etapa de ventana supra-insular y la amigdalohipocampectomía realizada en la última etapa, dan resultados funcionales similares y evitan la necesidad de realizar una lobectomía temporal. El hecho de que nuestra técnica no implique una lobectomía temporal hace que la cirugía sea más rápida. Esta diferencia de tiempo en las técnicas también se observó al comparar nuestros dos grupos de pacientes (se encontró que HF tenía una duración quirúrgica estadísticamente más larga que HPI (5 ± 1,5 vs 3,83 ± 0,5 horas; p = <0,001). Creemos que una cirugía más corta es una gran ventaja, más aún cuando se trata de pacientes complejos como los niños que suelen necesitar hemisferotomía, que tienen una mayor tasa de complicaciones postoperatorias. Menos tiempo quirúrgico disminuye la pérdida de sangre, disminuye el riesgo de tasa de infección y tiene un índice significativo de mortalidad y discapacidad a corto y largo plazo.3

Nuestros datos no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que se sometieron a HF y los que recibieron HPI al comparar la duración de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos y la estancia hospitalaria total, el resultado en el control de crisis, la necesidad de re-operación y el edema cerebral posoperatorio. Consideramos que una de las razones de estos resultados, probablemente podría deberse a nuestro tamaño de muestra relativamente pequeño.

Por otro lado, al evaluar la reintervención para el control de las crisis, si bien no fue estadísticamente significativa, según nuestros resultados solo se requirió en pacientes a los que se les había utilizado la técnica de hemisferectomía funcional (p = 0,47). También hay otros dos pacientes que se sometieron a una hemisferectomía funcional que podrían beneficiarse de una re-operación para el control de las convulsiones, pero el plan quirúrgico aún está bajo revisión con las familias de los pacientes. Estas mejoras en el control de las convulsiones postoperatorias con la hemisferotomía peri-insular en comparación con la hemisferectomía funcional ya han sido informadas por Cook y cols.(2) con resultados estadísticamente significativos. Creemos que la escisión de la mayoría de los ganglios basales y el tálamo en la técnica es uno de los principales factores en el control de las convulsiones post hemisferectomía.

Otra gran ventaja que encontramos al realizar la HPI es que al eliminar el segmento que contiene el opérculo frontotemporoparietal, la ínsula y las estructuras profundas subyacentes, el cirujano obtiene una visión mucho más amplia de los ventrículos laterales, lo que permite una callosotomía del cuerpo más fácil y segura, una desconexión frontal y temporo-occipital más completa, en comparación con la HF.

En cuanto a las complicaciones, una de las más temibles que pueden ocurrir en las técnicas de hemisferotomía es el edema cerebral y el infarto hemisférico secundario a la isquemia. Esto ocurre cuando hay una lesión en el suministro arterial o el drenaje venoso y conduce a hipertensión intracraneal rápida y muerte en casos graves.2,8,13 En nuestra experiencia, tuvimos 2 casos de pacientes con esta complicación, ambos con la técnica HF. En primer caso, el paciente presentó elevación de la PIC por edema cerebral y requirió craniectomía descompresiva en el postoperatorio inmediato. En el segundo caso, durante el postoperatorio inmediato, el paciente presentó un aumento repentino de la PIC con gran edema de la fosa posterior y midriasis bilateral, que lamentablemente le provocó la muerte. No tuvimos casos de edema cerebral secundario en el grupo de HPI. Aunque se trata de una cohorte pequeña y puede ser simplemente una coincidencia, creemos que esto podría deberse a que, aunque con ambas técnicas se puede producir edema cerebral, al extirpar el opérculo frontotemporoparietal se crea una nueva cavidad donde el cerebro es capaz de re-expandirse sin comprometer las estructuras vecinas. Esto representa para nosotros otra ventaja al considerar la técnica HPI.

CONCLUSIONES

La hemisferectomía es una herramienta esencial en el tratamiento de la epilepsia incapacitante y refractaria al tratamiento médico, que resulta de una enfermedad hemisférica unilateral difusa. No solo proporciona una tasa de control de crisis muy alta, sino que también ha demostrado mejorar la función motora y cognitiva.

Hay muchas técnicas disponibles, cada una con sus propias ventajas y desventajas. En nuestro caso particular y con base en el presente estudio, la hemisferotomía peri-insular demuestra ser altamente efectiva. No solo tiene un tiempo quirúrgico más corto sino también una tasa de complicaciones muy baja.

Creemos que la hemisferectomía, y específicamente el uso de la técnica peri-insular modificada, debe considerarse como tratamiento de primera línea para pacientes con convulsiones graves y médicamente intratables.

Limitaciones de este estudio

Los hallazgos de este estudio deben ser vistos a la luz de algunas limitaciones: en primer lugar, el formato retrospectivo; segundo, presentamos una cohorte relativamente pequeña (n=23). Se deben realizar más estudios para comparar las diversas técnicas y lograr pautas de tratamiento estandarizadas.

Los autores no declaran conflicto de interés

Los autores no declaran financiamiento.

Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

REFERENCIAS: