REV ARGENT NEUROC. VOL. 34, N° 1: 10-30 | 2020

ARTÍCULO ORIGINAL

Tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisarios en el Noroeste Argentino

Juan F. Villalonga1,2,3, Alvaro Campero1,4,5

1LINT, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.

2Department of Neurosciences, Reproductive and Odontostomatological Sciences, Division of Neurosurgery, Università degli Studi di Napoli Federico II, Naples, Italy.

3Endoscopic Laboratory of Anatomy Center of the Medical University of Vienna, Viena, Austria.

4Servicio de Neurocirugía, Hospital Padilla, Tucumán, Argentina.

5Servicio de Neurocirugía, Sanatorio 9 de Julio, Tucumán, Argentina.

RESUMEN

Introducción: Los tumores de hipófisis representan aproximadamente un 10% de los tumores intracraneales. Los adenomas hipofisarios son ampliamente la lesión selar más frecuente. Es fundamental que se conformen equipos capaces de tratar holísticamente esta patología en las distintas regiones de nuestro vasto territorio. El propósito del presente trabajo es presentar nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de los adenomas hipofisarios en el Noroeste Argentino.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes operados por adenomas selares, desde enero de 2013 hasta abril de 2019, en la provincia de Tucumán, por el autor Senior.

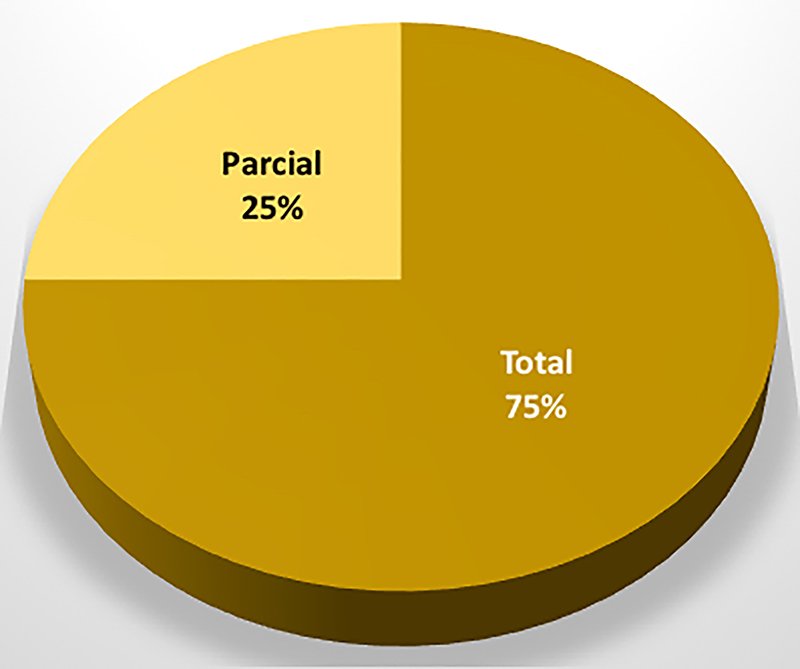

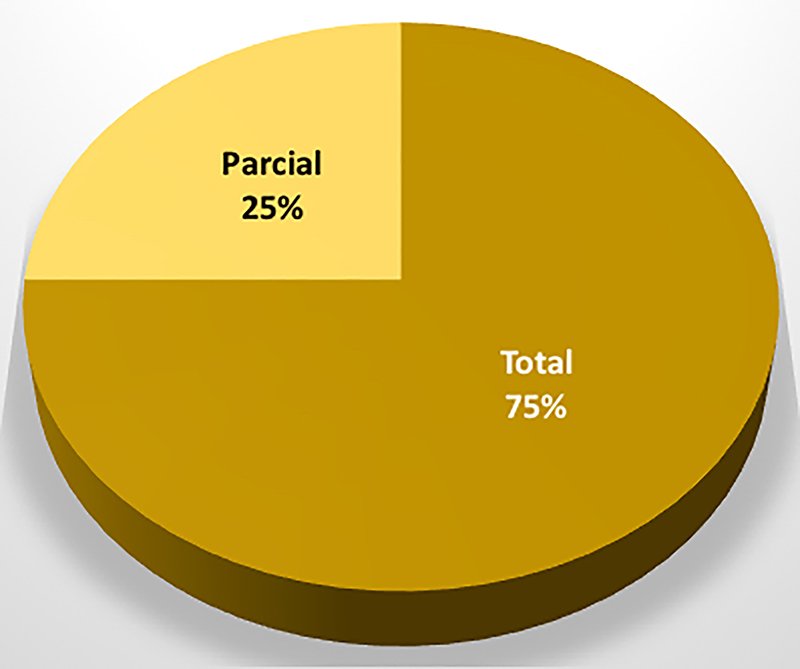

Resultados: Se analizaron 211 pacientes operados de adenomas pituitarios. En el 75% (n=158) las resecciones fueron totales y en el 25% (n=53) fueron resecciones subtotales. De los 88 pacientes con macroadenomas no funcionantes y déficit visual, el 94% (n=83) presentó mejoría visual en el postoperatorio. De los 52 pacientes con acromegalia, un 75% (n=39) presentó remisión bioquímica completa postquirúrgica. De los 26 pacientes con enfermedad de Cushing, un 81% (n=21) presentó remisión bioquímica completa postquirúrgica. De los 21 pacientes con prolactinomas, un 71% (n=15) normalizaron los niveles de prolactina en el postoperatorio.

Conclusión: Los resultados en el tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisarios de la presente serie son comparables a los reportados por centros especializados internacionales. Debemos formar equipos capaces de tratar esta patología en las distintas regiones de la Argentina.

Palabras clave: Tumor Pituitario; Adenoma Hipofisario; Neuroendocrinología; Abordaje Transesfenoidal; Base de Cráneo

ABSTRACT

Background: Pituitary tumors account for 10% of intracranial tumors. Pituitary adenomas are the most common selar lesion. It is essential that teams be formed capable of treating this pathology holistically in the different regions of our vast territory. The purpose of this article is to present our experience in the surgical management of pituitary adenomas in the Northwest of Argentine.

Materials and methods: A retrospective analysis was done studding patients operated from pituitary adenomas, from January 2013 to April 2019, in Tucumán, by the Senior Author.

Results: We analyzed 211 patients operated from pituitary adenomas, of which 75% (n=158) had gross total resections and 25% (n=53) had subtotal resections. Of the 88 patients with non-functioning macroadenomas and visual deficit, 94% (n=83) presented visual improvement after surgery. Of the 52 patients with acromegaly, 75% (n=39) presented complete biochemical remission after surgery. Of the 26 patients with Cushing's disease, 81% (n=21) presented complete biochemical remission after surgery. Of the 21 patients with prolactinomas, 71% (n=15) normalized prolactin levels after surgery.

Conclusion: Our results in the surgical treatment of pituitary adenomas are comparable to those reported by international specialized centers. We must form teams capable of treating this pathology in the different regions of Argentina.

Key Words: Pituitary Tumor; Pituitary Adenoma; Neuroendocrinology; Trans-Esphenoidal Approach; Skull Base

Abreviaturas: AH: adenomas de hipófisis; PRL: prolactina; GH: hormona del crecimiento; ACTH: hormona estimuladora de la corteza adrenal; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computada; LCR: liquido céfalo raquídeo; CVC: campo visual computarizado.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Alvaro Campero

alvarocampero@yahoo.com.ar

Recibido: Septiembre de 2019. Aceptado: Octubre de 2019.

INTRODUCCIÓN

Los tumores de hipófisis representan aproximadamente un 10% de los tumores intracraneales.60 Los adenomas hipofisarios son ampliamente la lesión selar más frecuente.18 El adecuado manejo endocrinológico y quirúrgico de estos pacientes requiere de profesionales subespecializados de vanguardia.8 Por esto, es fundamental que se conformen equipos capaces de tratar holísticamente esta patología en las distintas regiones de nuestro vasto territorio.

El propósito del presente trabajo es presentar nuestra experiencia en el manejo quirúrgico de los adenomas hipofisarios en el Noroeste Argentino.

MATERIALES y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes operados por adenomas hipofisarios, desde enero de 2013 hasta abril de 2019, en la provincia de Tucumán, por el autor Senior (AC). Se incluyeron: pacientes con adenomas hipofisarios cuya cirugía fue realizada por vía endonasal, sin antecedentes de cirugía previa, y tuvieron un adecuado seguimiento clínico-radiológico. Se excluyeron: pacientes con cirugías previas de adenomas hipofisarios, pacientes operados por vía transcraneana, pacientes con diagnóstico de otro tipo de lesiones selares (craneofaringiomas, quiste de la bolsa de Rathke, hipofisitis, metástasis), y pacientes que se perdieron en el período de seguimiento.

Estudios preoperatorios

En todos los pacientes se realizó una evaluación completa que incluyó: presentación clínica, estudios imagenológicos, campimetría visual computarizada y laboratorio endocrinológico.

Según el tipo de presentación clínica y de laboratorio endocrinológico, se dividió a los pacientes en no funcionantes o funcionantes (acromegálicos, con enfermedad de Cushing o bien pacientes con prolactinomas). En el caso de los prolactinomas, la decisión de cirugía fue tomada por falta de eficacia del tratamiento médico, intolerancia a la medicación por parte del paciente o cuadro de apoplejía durante el tratamiento con cabergolina.

En todos los casos se analizó la RM preoperatoria teniendo en cuenta:

- el tamaño (<1 cm: microadenoma, 1 a 4 cm: macroadenoma, >4 cm: adenoma gigante),

- la extensión supraselar según la clasificación de Hardy12 y

- la invasión paraselar según la clasificación de Knosp.40

Todos los pacientes con macroadenomas fueron estudiados con una campimetría visual computarizada a fines de evidenciar algún déficit preoperatorio.

Desde el punto de vista endocrinológico se evaluaron dos cosas:

- la integridad del eje hipotálamo-hipofisario mediante la determinación de las concentraciones plasmáticas basales de FSH, LH, ACTH, cortisol, IGF-1, prolactina, TSH, T4 libre, estradiol (mujeres) y testosterona (hombres) con las técnicas de laboratorio habituales en el centro; y

- posibles cuadros de hipersecreción según los datos clínicos de sospecha existentes en cada caso, y siguiendo los procedimientos diagnósticos recomendados para cada síndrome de hipersecreción.7,23,31

Técnica quirúrgica

El conocimiento anatómico de la región selar es clave para lograr una técnica adecuada en cada paciente.13,15,16,43,44,45

En la posición del paciente se tuvo en cuenta el concepto del punto esfeno-selar.14 Con técnica microscópica se efectuó un abordaje endonasal transesfenoidal.2,3 Cabe destacar que durante la fase nasal no se resecó ninguna estructura. En caso de fístula intraoperatoria de LCR se optó por colocar grasa crural y cola de fibrina; no fue necesario el tallado de flaps en ninguna situación.

Manejo postoperatorio

En todos los casos se reevaluaron los parámetros clínicos, radiológicos, visuales y endocrinológicos estudiados en el preoperatorio. Los controles se efectuaron rutinariamente al mes, 3 y 12 meses del postoperatorio; y de ahí en más anualmente.

Respecto a la remisión bioquímica en los tumores funcionantes, se consideraron Consensos Internacionales para determinar la misma.5,10,31

El tiempo de seguimiento promedio fue de 28 meses (rango 4-78 meses).

RESULTADOS

Datos demográficos

De los pacientes incluidos (n=211), 65% (n=136) eran mujeres y 35% (n=75) hombres. La edad promedio fue de 45 años (rango: 14-83 años).

Estudios preoperatorios

En base a su presentación clínica y de laboratorio, un 47% (n=99) de los pacientes presentaron adenomas funcionantes y un 53% (n=112) no funcionantes. El 47% de adenomas funcionantes presentaron la siguiente distribución: 25% eran acromegálicos (n=52), 12% enfermedad de Cushing (n=26), y 10% prolactinomas (n=21) (graf. 1).

Gráfico 1: Resultados generales de la serie. A: Distribución de la población según tipo de patología. B: Distribución de la población considerando patología y tamaño tumoral.

En el caso de los macroadenomas no funcionantes se observó déficit visual en un 78% (n=88) de los pacientes.

Se registraron 15 casos (7%) de apoplejía hipofisaria, cuya presentación fue déficit de un nervio craneano y/o hipopituitarismo.

Basados en la RM preoperatoria la serie consta con 76% (n=162) macroadenomas y 24% (n=49) microadenomas. Un 38% (n=80) fueron subclasificados con un alto grado en la clasificación de Knosp (grado 3 o 4).

Grado de resección

El grado de resección según el hallazgo intraoperatorio y la RM de control fue total en un 75% (n=158) y subtotal en un 25% (n=53). El 60% (n=32) de los enfermos con remanente en RM postoperatoria y/o sin remisión bioquímica fueron clasificados como Knosp grado 3 o 4 en la etapa preoperatoria.

Tiempo quirúrgico

El tiempo promedio de cirugía fue de 70 minutos, con un rango entre 55 y 105 minutos.

Estadía hospitalaria

La mediana de días de internación fue de 3 días (rango: 3-18). La mediana de días de internación en UTI fue de 1 día.

Complicaciones

Hubo un 24,17% de pacientes (n=51) que presentó fístula de LCR intraoperatoria. La totalidad fueron tratados con grasa autóloga y cola de fibrina, sin tallar colgajos. Solo un 2,36% (n=5) desarrollaron fístula postoperatoria, las cuales se manejaron con drenaje lumbar externo. Sólo un caso (0,47%) requirió recirugía para cerrar la brecha fistulosa. Un 2,8% (n=6) cursó con meningitis postoperatoria, con buena respuesta al tratamiento antibiótico endovenoso.

En un 13,74% de los enfermos (n=29) se registró diabetes insípida transitoria, que cedió tras el tratamiento médico. En un 1,42% de los pacientes (n=3) se evidenció diabetes insípida persistente. Un 14,69% de los casos (n=31) presentó hiponatremia aguda/SIADH/síndrome perdedor de sal.

En el postoperatorio tardío, 2% de los pacientes operados (n=4) presentaron epistaxis. En todos los casos se realizó angiografía cerebral, no mostrando lesión vascular. La totalidad cedió con taponaje nasal.

Intercurrieron con hematoma de la lodge quirúrgica un 2% de los pacientes (n=4); de los cuales 2 fueron reoperados para descomprimir la vía visual. Un paciente presentó un deterioro visual permanente luego del hematoma.

Se registró 1 óbito (0,47%) secundario a hematoma de la lodge quirúrgica en el postoperatorio inmediato de un paciente con adenoma gigante invasor.

Seguimiento a largo plazo según cada patología

En los pacientes con macroadenomas no funcionantes (n=112) se logró la resección total en el 75% (n=84). Un 13,4% (n=15) presentó Knosp alto.

En el grupo de pacientes en los que se objetivó déficit visual preoperatorio (n=88), se evidenció mejoría visual postoperatoria en un 94% de los casos (n=83) (graf. 2). De los 5 casos sin mejoría, 4 permanecieron estables y 1 con deterioro.

Gráfico 2: Seguimiento oftalmológico en los adenomas no funcionantes.

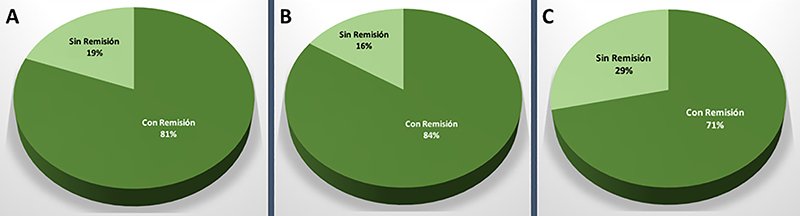

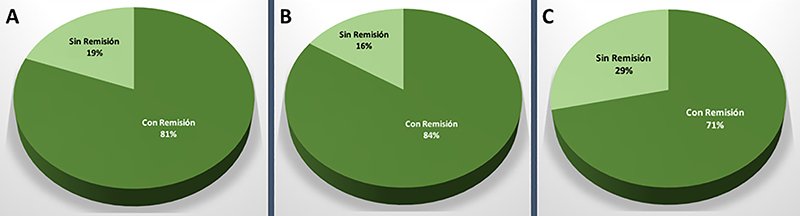

En los pacientes acromegálicos (n=52), de los cuales 21 fueron microadenomas y 31 macroadenomas, se logró con cirugía una tasa de remisión global del 75% (n=39); siendo la remisión para microadenomas del 95% (n=20) y para macroadenomas del 61% (n=19) (graf. 3). En los pacientes que no se logró remisión con cirugía, se registró un Knosp alto en el preoperatorio en todos los casos (n=13). Estos últimos se encuentran bajo terapia multimodal.

Gráfico 3: Resultados en pacientes acromegálicos. A: Remisión bioquímica global. B: Remisión bioquímica en el caso de los microadenomas. C: Remisión bioquímica para los macroadenomas.

En los pacientes con enfermedad de Cushing (n=26), de los cuales 19 eran microadenomas y 7 macroadenomas, se logró con la cirugía una tasa de remisión bioquímica global del 81% (n=21); siendo la remisión para microadenomas del 84% (n=16) y para macroadenomas del 71% (n=5) (graf. 4). Los pacientes sin remisión se encuentran bajo terapia multimodal.

Gráfico 4: Resultados en pacientes con Enfermedad de Cushing. A: Remisión bioquímica global. B: Remisión bioquímica en el caso de los microadenomas. C: Remisión bioquímica para los macroadenomas.

En los pacientes con prolactinomas (n=21), de los cuales 9 fueron microadenomas y 12 macroadenomas, se logró con la cirugía una remisión bioquímica global del 71% (n=15); siendo la remisión para microadenomas del 100% (n=9) y para macroadenomas del 50% (n=6) (graf. 5). Los 6 pacientes con hiperprolactinemia activa se encuentran en seguimiento bajo tratamiento multimodal. De estos, 4 pacientes presentaron un Knosp alto preoperatorio.

Gráfico 5: Resultados en pacientes con prolactinoma. A: Remisión bioquímica global. B: Remisión bioquímica en el caso de los microadenomas. C: Remisión bioquímica para los macroadenomas.

Casos ilustrativos

Presentamos 15 casos ilustrativos que consideramos representativos de nuestra serie: 4 enfermos con macroadenomas no funcionantes (figs. 1 a 4); 2 pacientes con macroadenomas con apoplejía (figs. 5 y 6); 4 enfermos con acromegalia (figs. 7 a 10); 3 pacientes con enfermedad de Cushing (figs. 11 a 13) y 2 enfermos con prolactinomas (figs. 14 y 15). El detalle de la presentación clínica de cada paciente y su correspondiente evolución postoperatoria se detalla en el epígrafe de cada ilustración.

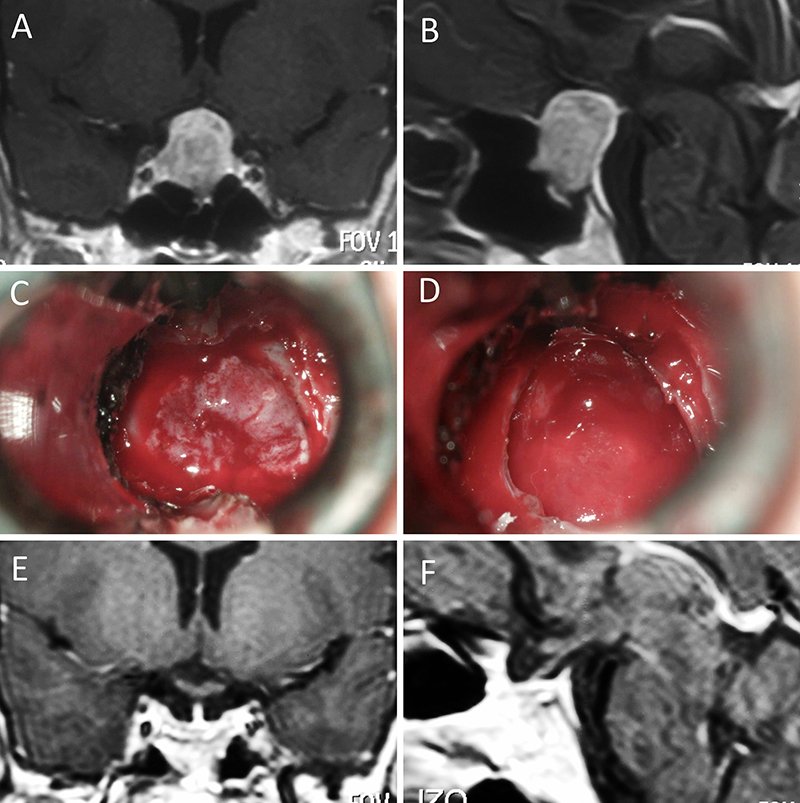

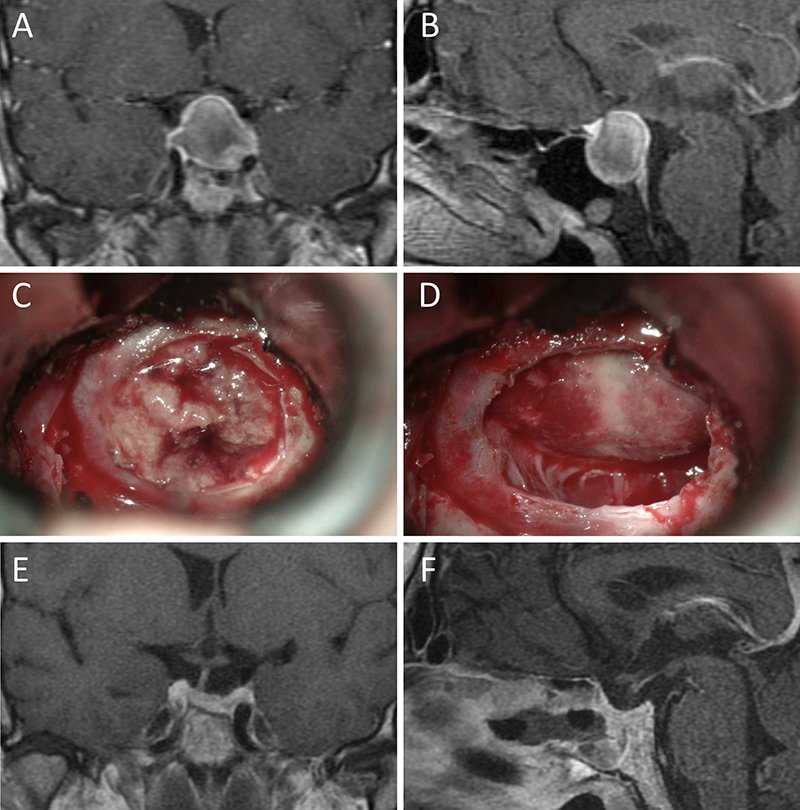

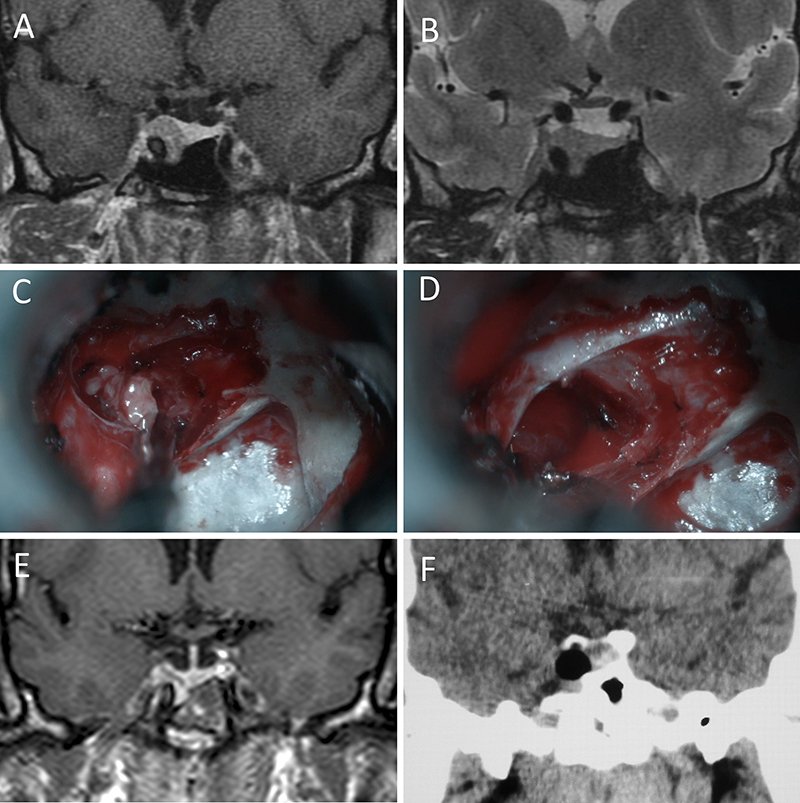

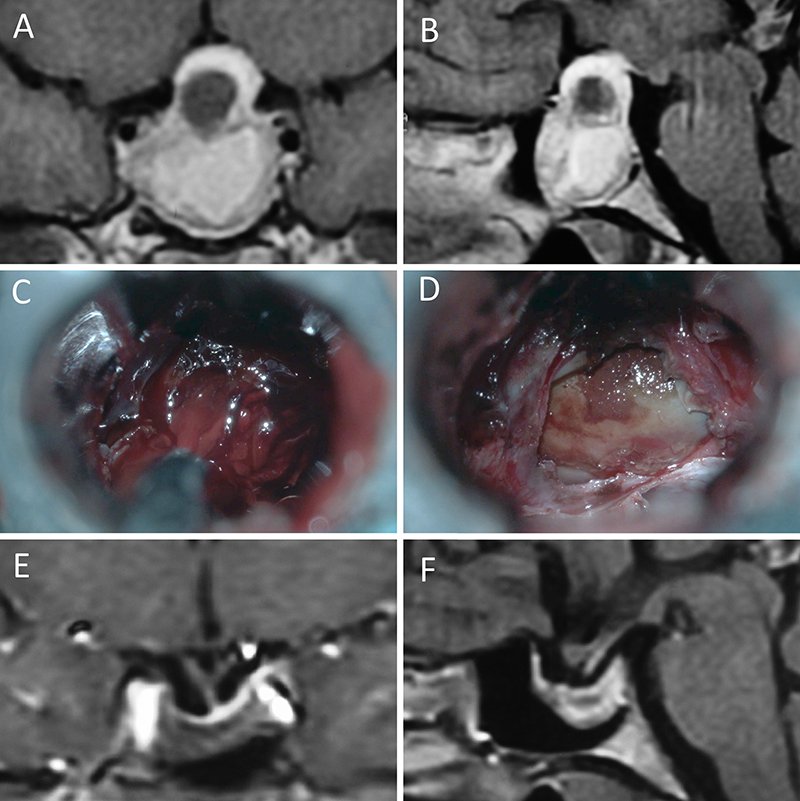

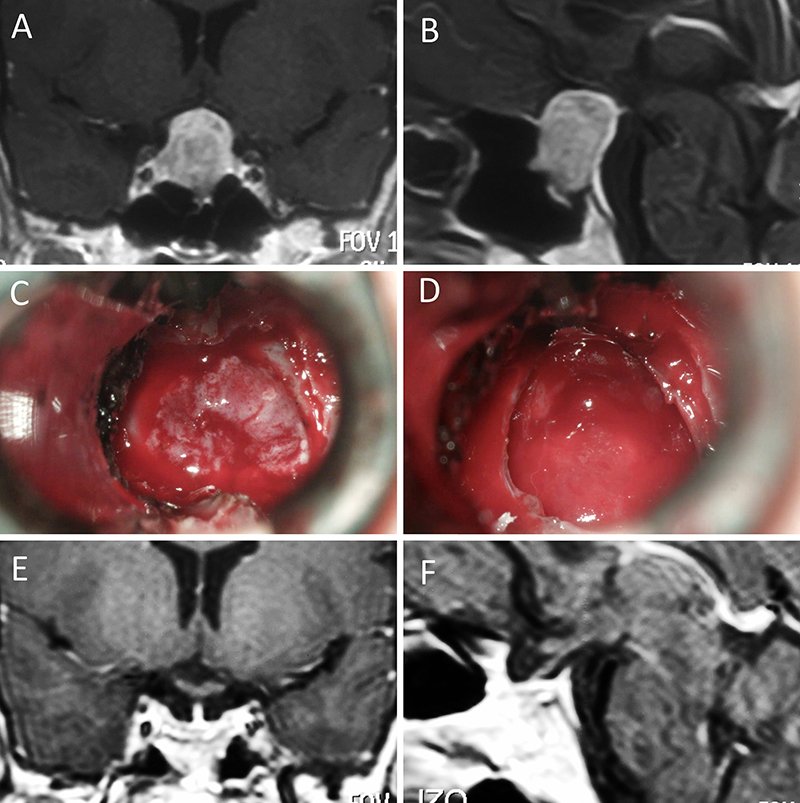

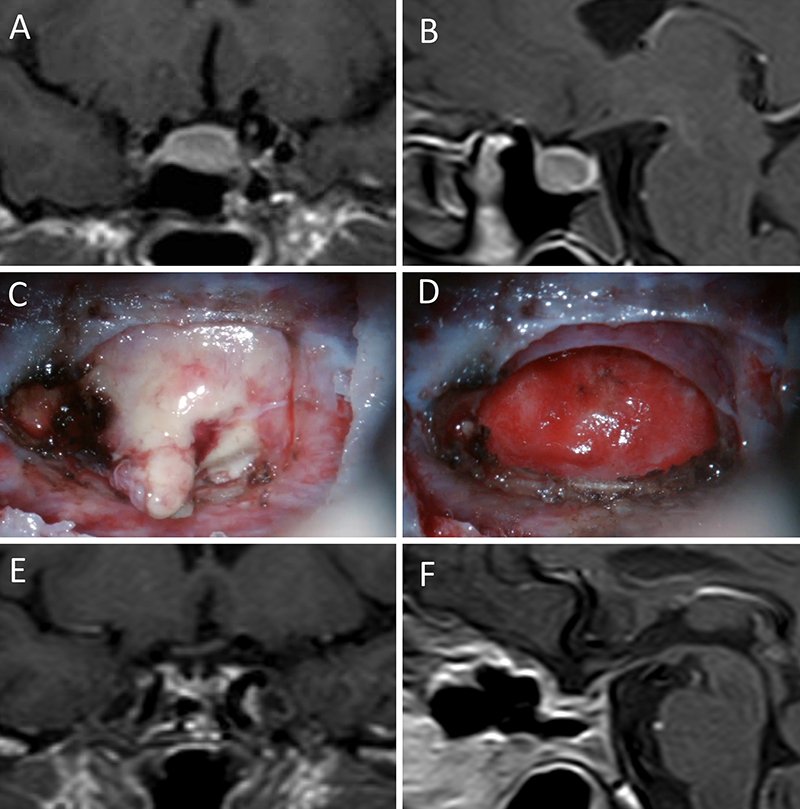

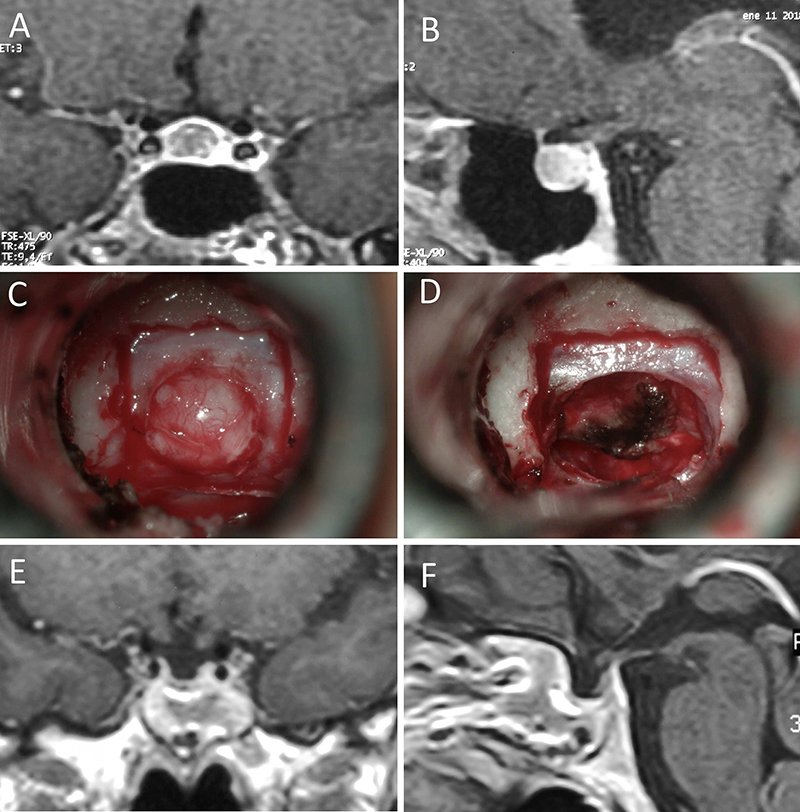

Figura 1: Macroadenoma no funcionante en mujer de 65 año

s. Se decidió la cirugía tras evidenciarse crecimiento en los controles. Evolucionó favorablemente desde el punto de vista clínico-radiológico. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

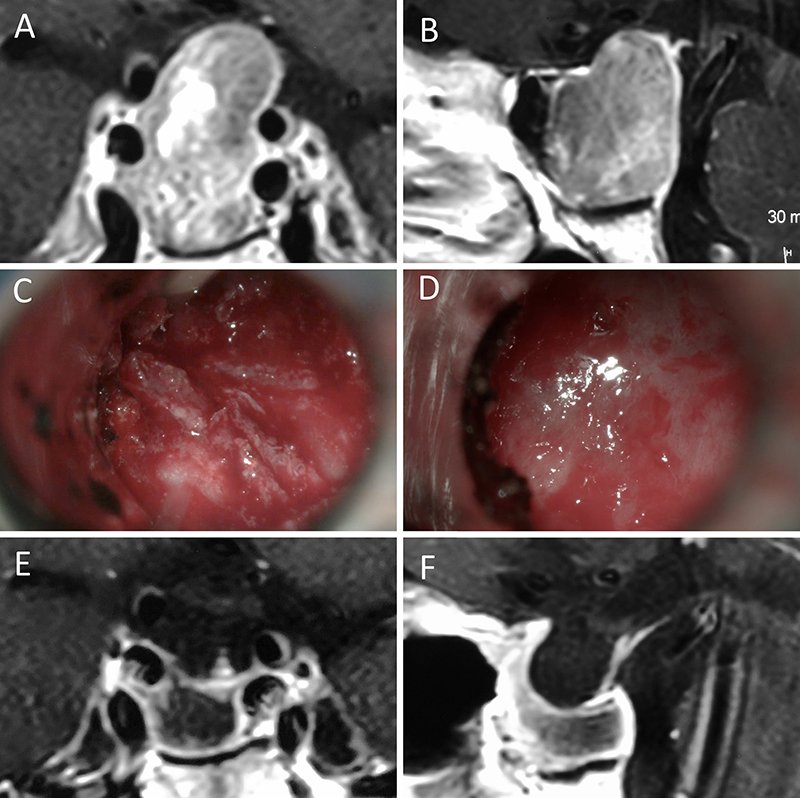

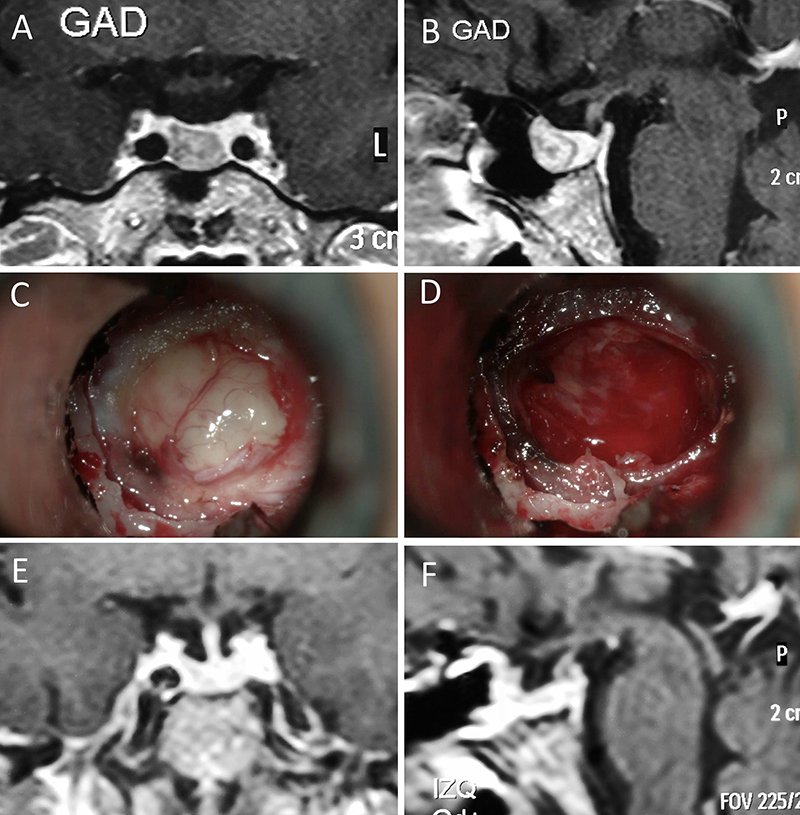

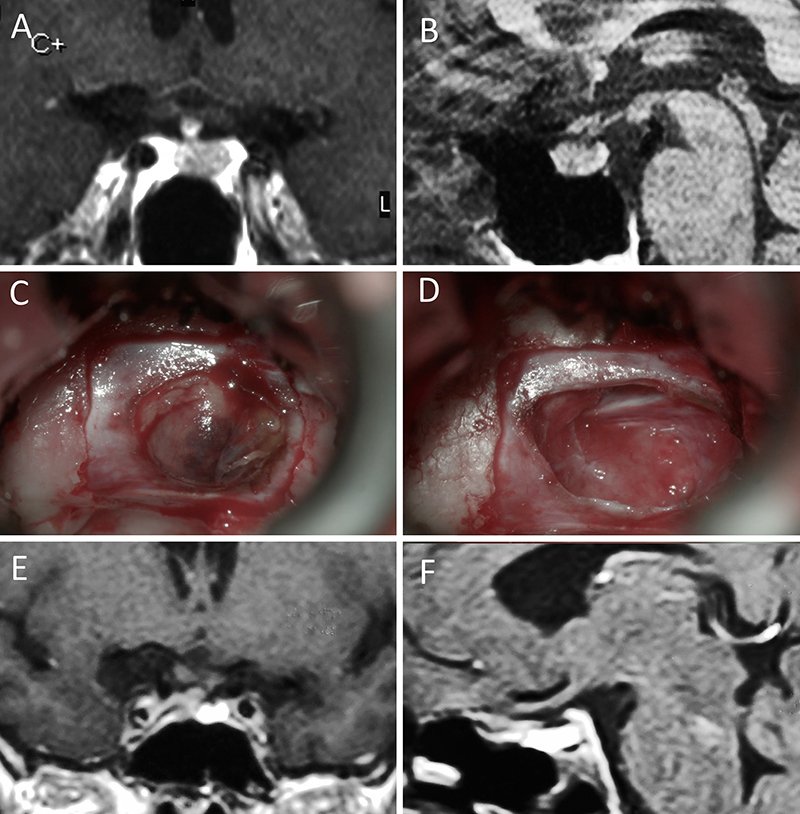

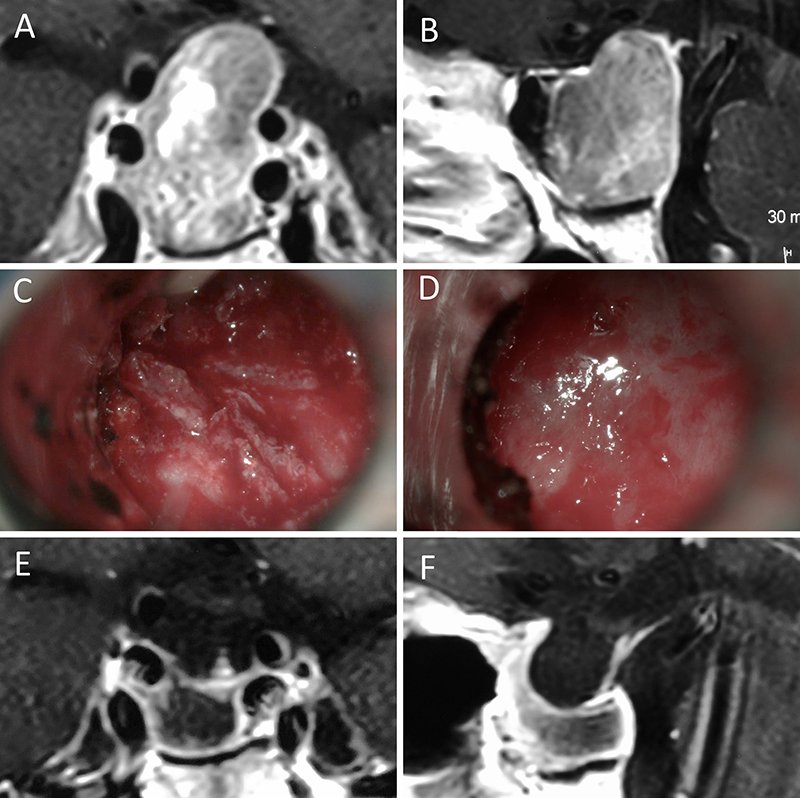

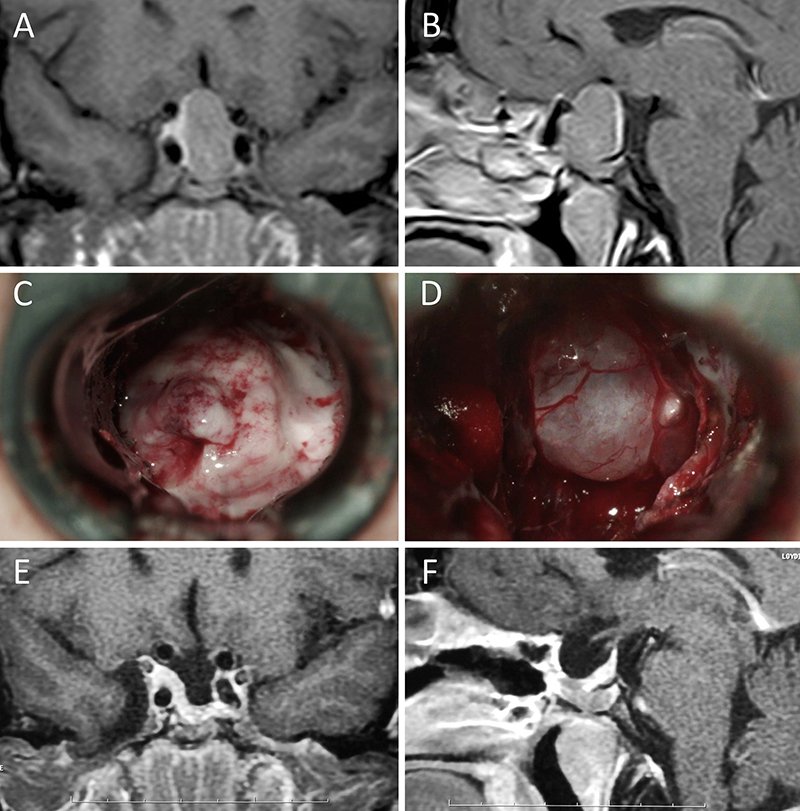

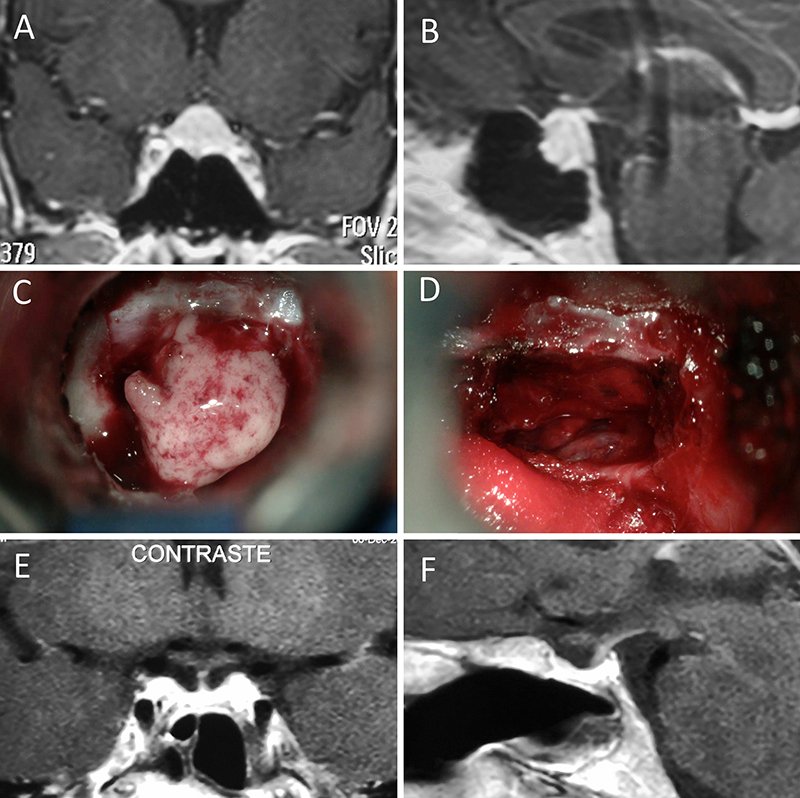

Figura 2: Macroadenoma no funcionante en mujer de 31 años. La paciente presentó en el preoperatorio déficit visual que mejoró tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

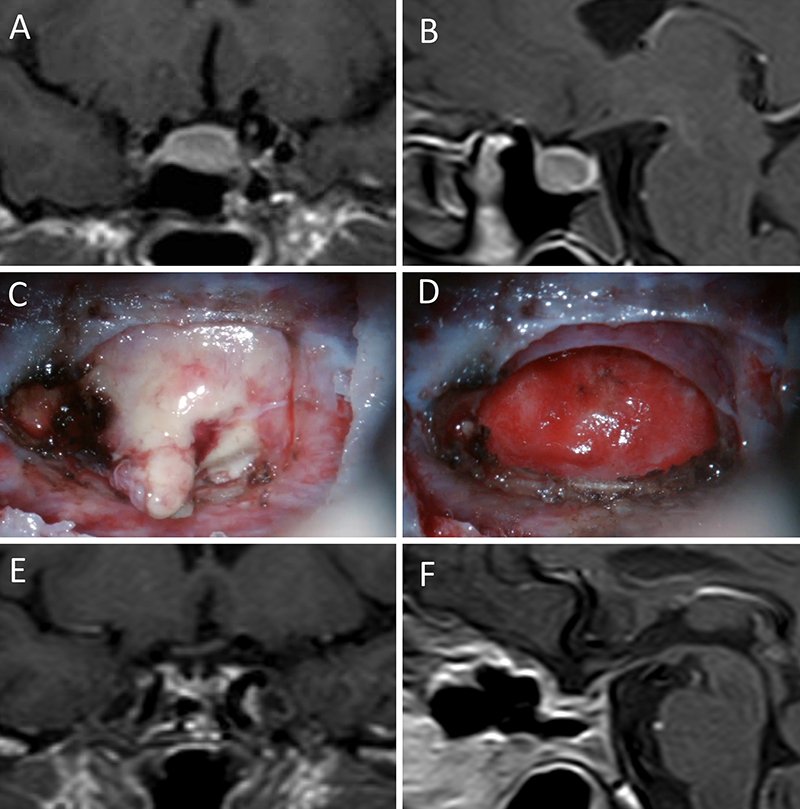

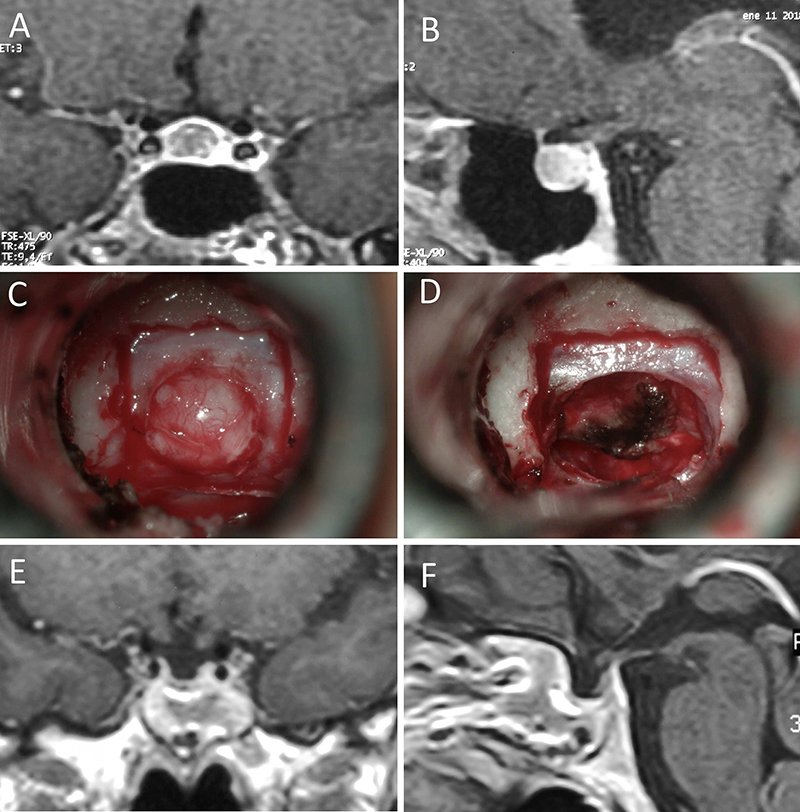

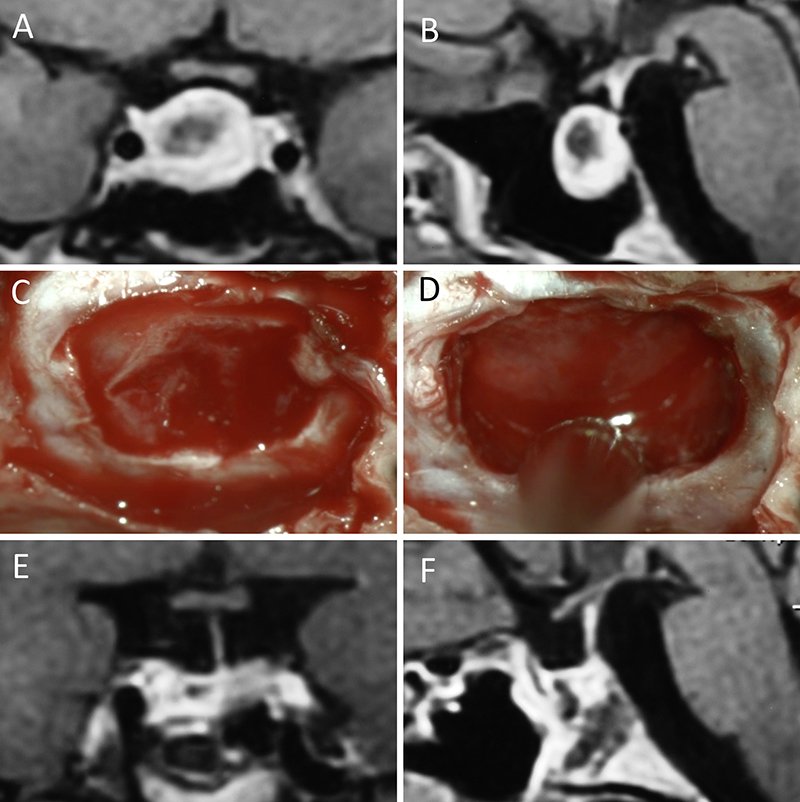

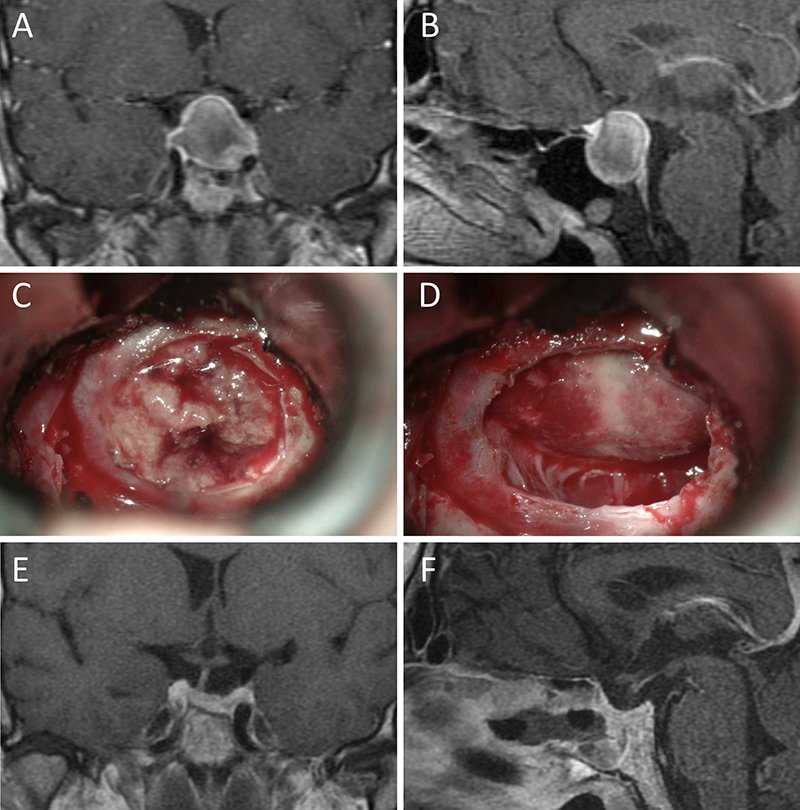

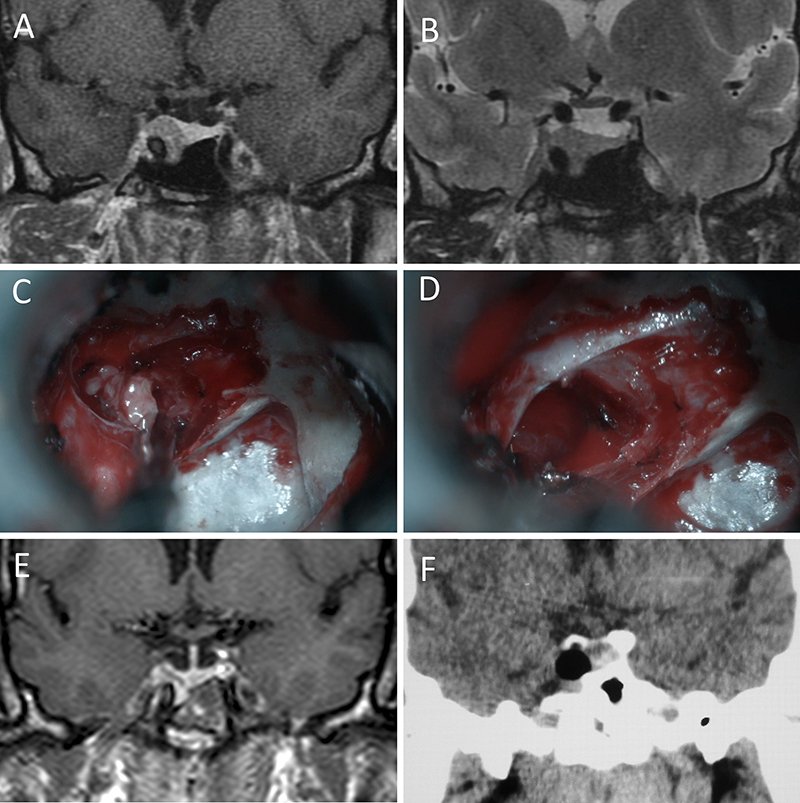

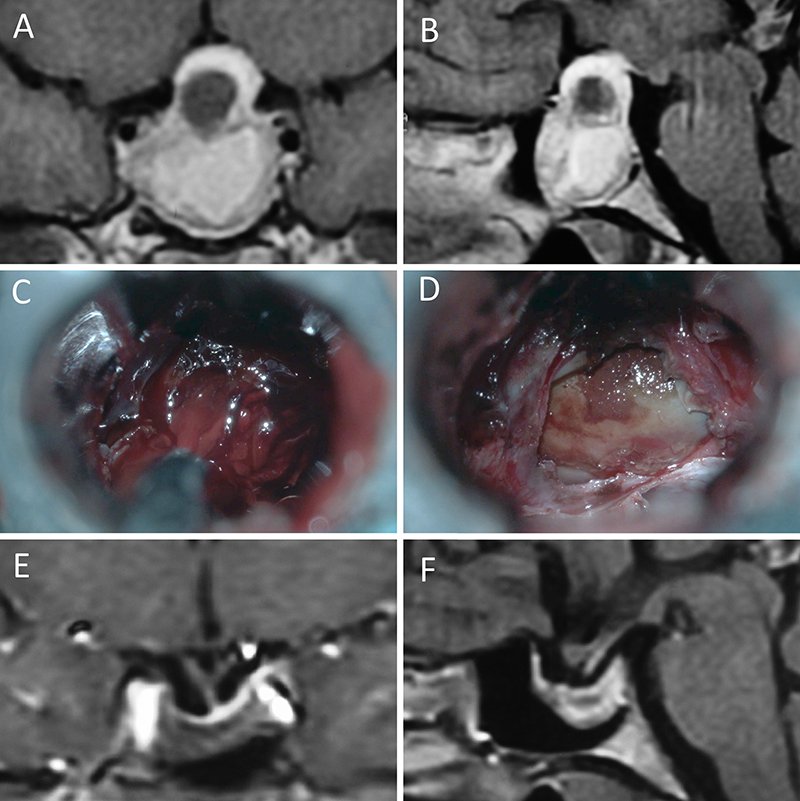

Figura 3: Macroadenoma no funcionante en un hombre de 64 años. El paciente presentó en el preoperatorio déficit visual que mejoró tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

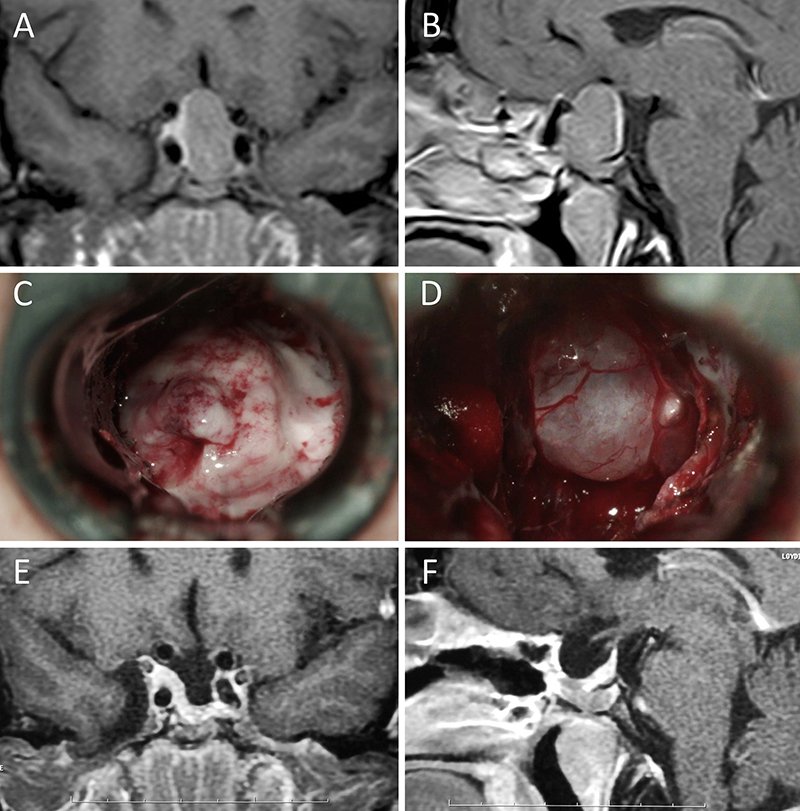

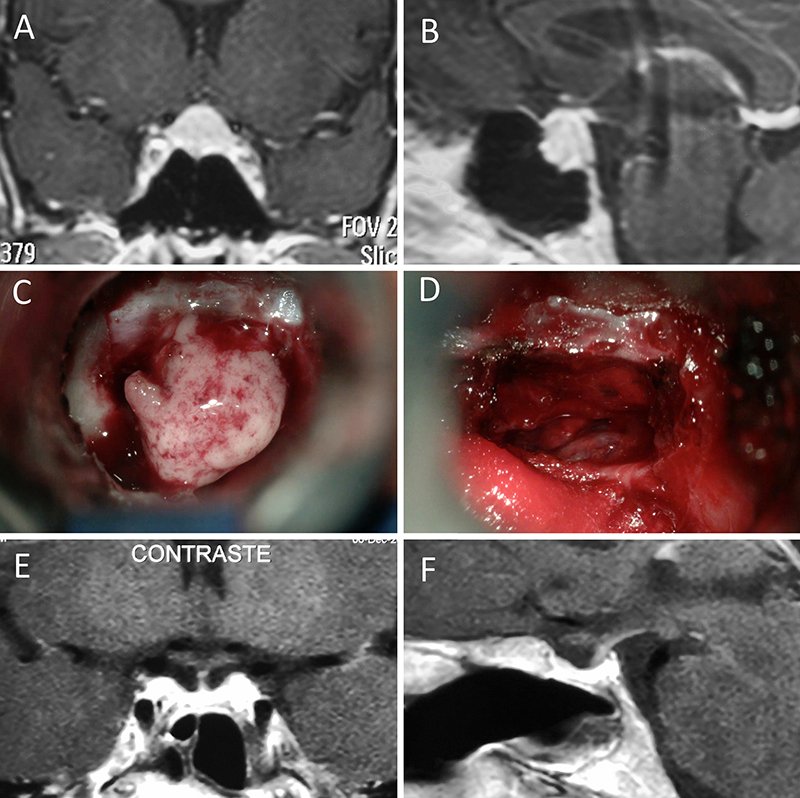

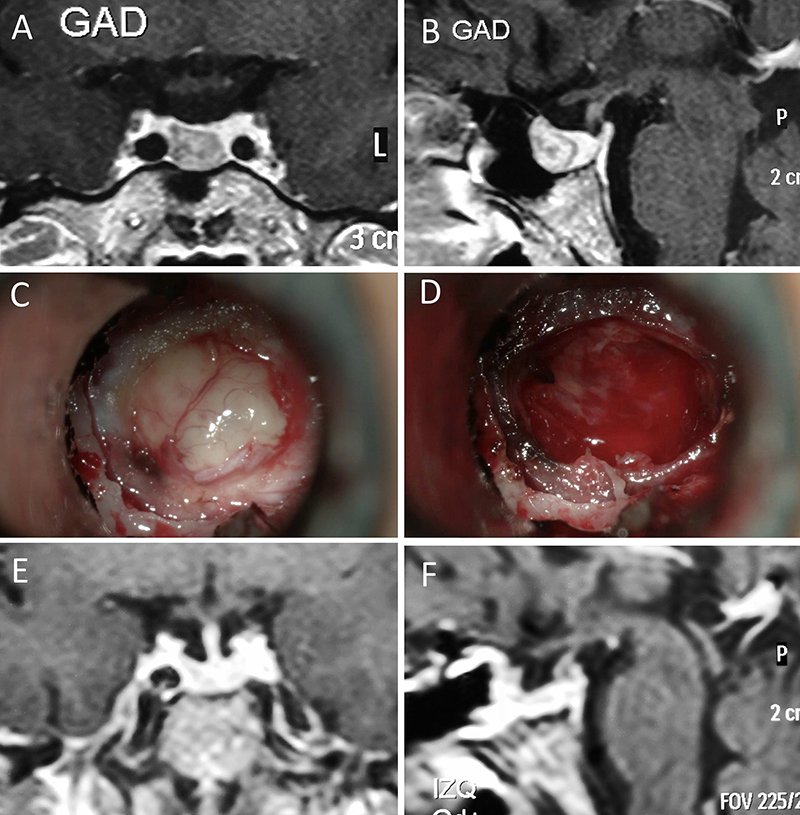

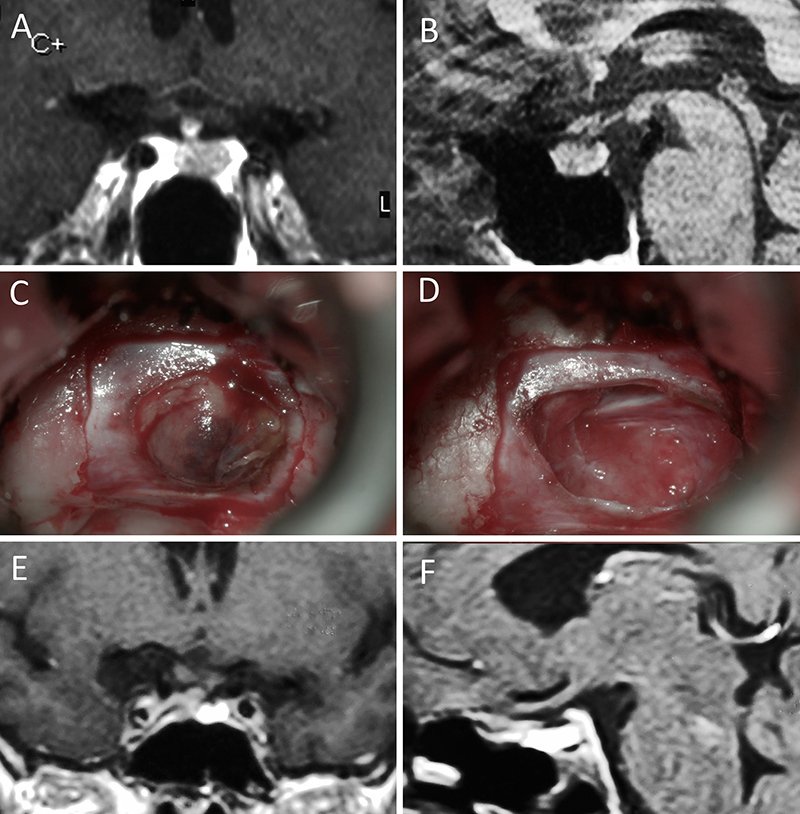

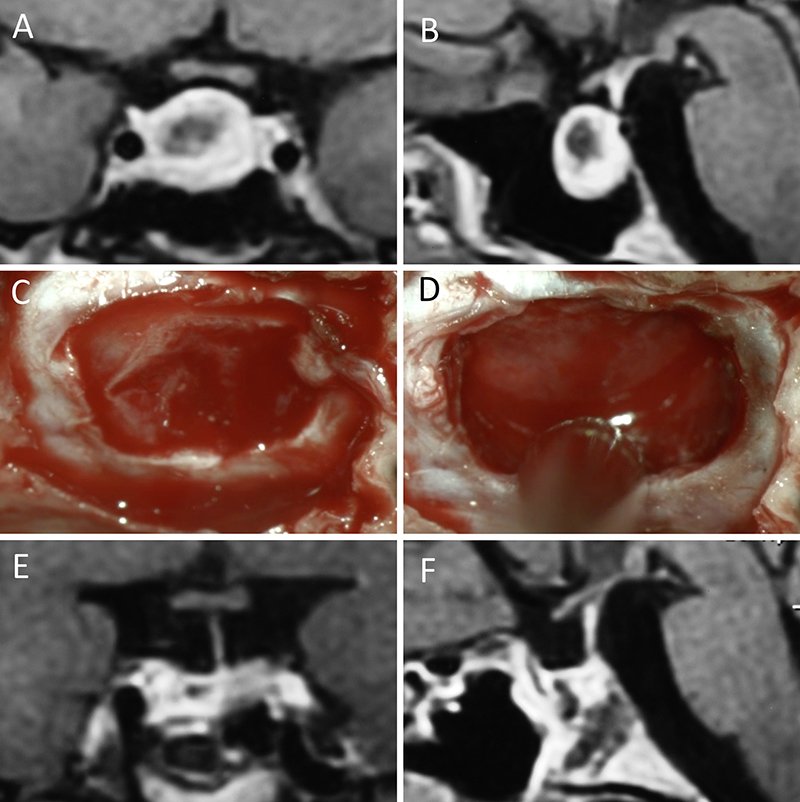

Figura 4: Macroadenoma no funcionante en mujer de 32 años. La paciente presentó en el preoperatorio déficit visual que mejoró tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 5: Apoplejía hipofisaria hemorrágica en un hombre de 32 años. El paciente presentó cefalea y parálisis completa del III par. Tuvo restitutio ad integrum en el seguimiento. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 6: Apoplejía hipofisaria hemorrágica en un hombre de 55 años. El paciente presentó cefalea, déficit visual y parálisis completa del III par. Evolucionó favorablemente tras la cirugía, revirtiendo el cuadro. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 7: Acromegalia en mujer de 39 años. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 8: Acromegalia en mujer de 50 años. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 9: Acromegalia en mujer de 54 años. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 10: Acromegalia en mujer de 54 años. Se objetivo previo a la cirugía un componente significativo del tumor invadiendo el seno cavernoso derecho. No se logró remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 11: Microadenoma en una mujer de 36 años con Enfermedad de Cushing. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 12: Microadenoma en una mujer de 26 años con Enfermedad de Cushing. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 13: Macroadenoma en una mujer de 42 años con Enfermedad de Cushing. Con remisión bioquímica tras la cirugía. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 14: Prolactinoma en un hombre de 32 años. Sufrió un cuadro de apoplejía pituitaria durante su tratamiento con cabergolina. Fue intervenido quirúrgicamente, evolucionando con normoprolactinemia. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

Figura 15: Prolactinoma en una mujer de 19 años. Cursó con cuadro de resistencia a la cabergolina. Se decidió tratamiento quirúrgico y evolucionó con remisión bioquímica. A-B: RM preoperatoria; C-D: intraoperatorio; E-F: RM postoperatoria.

DISCUSIÓN

Nuestros resultados en relación a la literatura mundial

Morbimortalidad

Los resultados obtenidos en esta serie respecto a alteraciones del medio interno (1,42% con diabetes insípida persistente y 14,69% con alguna alteración del balance del sodio) y la mortalidad (0,47%, n=1); se asimilan a reportes previos de equipos referentes.1,4,11,24,28,34,35,48

Mención aparte merece el análisis de la tasa de fístula de LCR. Los autores consideramos fundamental tener un registro de la tasa intraoperatoria y postoperatoria de LCR. Consideramos que esta es la única forma de demostrar la eficiencia real de una técnica para evitar fistula postoperatoria de LCR.

En la presente serie se evidenció un 24,17% de fístula intraoperatoria de LCR y un 2,36% de postoperatoria. En estos últimos, el tratamiento con drenaje lumbar fue favorable y solo requirió resolución quirúrgica un paciente. Este es un resultado favorable en relación a lo estudiado por Strickland et al.55

Finalmente, si bien no contamos con estudios otorrinolaringológicos objetivos, cabe destacar que la mayoría de los pacientes de esta serie cursaron en el postoperatorio un cuadro compatible por relato de normo-función ventilatoria nasal. Esto se explica por la preservación de todas las estructuras nasales durante el abordaje microscópico endonasal, sin turbinectomía ni tallado de flaps. En esta dirección, el LINT junto al equipo de la Universidad Federico II de Nápoles, están desarrollando un abordaje endoscópico endonasal que respeta estos lineamientos: el Guanti Bianchi approach (I.E. abordaje de guante blanco).

Adenomas No Funcionantes

La French Endocrinology Society non-functioning pituitary adenoma work-group (i.e. grupo de trabajo en adenomas no funcionantes de la Sociedad de Endocrinología de Francia) sostiene que el tratamiento de los MNF, excepto en casos que este contraindicado o situaciones especiales, es quirúrgico. Además enfatiza en que previamente a la cirugía, el paciente debe ser estudiado detalladamente desde el punto de vista endocrinológico, radiológico y oftalmológico.41 Los autores hacemos idéntica consideración.

En nuestra serie se objetivó una tasa de resección completa del 75%, resultado que se equipara a los obtenidos en los centros subespecializados en patología pituitaria que integran el TRANSSPHER study group (I.E. grupo de estudio para una resección extendida trans-esfenoidal).41 Recientemente este comité reportó tasas de resección completa en cirugía microscópica de MNF del 78,5%.41 Cabe destacar que en ambas series se registró una tasa similar de invasión del seno cavernoso (Knosp 3-4); en la serie TRANSSPHER fue 16,4%41 y en el presente estudio fue 13,4%.

Por otra parte, respecto a la función visual, los autores reportan un 94% de mejoría visual para los pacientes que presentaron déficit preoperatorio (n=88), resultado comparable a lo reportado en un estudio de la Universidad Federico II de Nápoles.25

Finalmente, respecto a la función endócrina postoperatoria, el equipo de Erlagen reportó: 49,7% de mejoría, sin cambios 48,9% y deterioro 1,4%.50 Nuestro equipo está trabajando en conjunto con endocrinólogos para poder presentar resultados al respecto.

Acromegalia

En la literatura mundial las tasas de remisión bioquímica global en acromegalia van del 42 al 83%.4,11,28,30,32,33,37,39,42,50,52,53,56,58 Nosotros obtuvimos una tasa de remisión global del 75%, valor que se encuentra dentro del rango obtenido por centros internacionales especializados.

Nomikos et al. encontró una correlación significativa entre tamaño del adenoma y tasa de remisión: 75,3% en microadenomas, 48,6% en macroadenomas y 8,3% en gigantes.49 Jane et al, en un estudio multicéntrico, describe una tasa de remisión del 100% para microadenomas, 61% para macroadenoma y 45,5% para los mayores a 2 cm.37 En nuestra serie se logró la remisión en 95% de los microadenomas y 61% de los macroadenomas, lo que se asemeja a esto último.

Finalmente, cabe destacar que diversos estudios mutivariados6,47,59 concluyen en que la invasión del seno cavernoso es un predictor de no-remisión. En este sentido, el equipo de Erlagen demostró que las tasas de remisión que obtuvieron del 72,2% en adenomas no-invasivos, cayeron a un 21,6% en los invasores.49 En nuestra serie, en la totalidad de pacientes acromegálicos sin remisión (25%, n=13) se evidenció un Knosp alto.

Enfermedad de Cushing

En una serie de 426 cirugías hipofisarias primarias en pacientes con enfermedad de Cushing, el Prof. Fahbulsh logró encontrar tumor durante la cirugía en un 86,6% (n=369) pacientes. En estos, se practicó una adenomectomía selectiva, obteniendo una remisión global del 75,9% (n=280) pacientes.35

Al evaluar las tasas de remisión en la misma serie, considerando el tamaño tumoral se evidencia la misma fue: del 77,9% para microadenomas y 59% en macroadenomas.35

Prevedello et al. reportó una remisión global del 88,6% en pacientes en los que se identificó el tumor en el intraoperatorio y una remisión del 11,4% en los que no se encontró el tumor.51

Gondim et al. publicaron una seria de 228 pacientes operados por vía baja, de los cuales 28 presentaron enfermedad de Cushing. De estos, se logró la remisión en un 75% de los microadenomas y un 62,5% de los macroadenomas.34

De todo lo antes dicho, se desprende que el tamaño tumoral y la identificación intraoperatoria son dos factores claves para lograr remisión luego de una primera cirugía.

En nuestra serie se alcanzó una tasa de remisión: global del 81%, para microadenomas del 84% y para macroadenomas del 71%. La tasa global y para microadenomas es equiparable a la publicada por equipos de referencia. La alta tasa de remisión en macroadenomas respecto a la literatura se explica por un sesgo estadístico (N reducido de pacientes con macroadenoma y enfermedad de Cushing).

Prolactinomas

En el pasado se discutía “tratamiento médico versus cirugía”; actualmente el tratamiento con agonistas dopaminérgicos se constituye como la primera línea y las indicaciones quirúrgicas se limitan a situaciones muy especificas.9 Sin embargo, un grupo significativo de pacientes finalmente son intervenidos quirúrgicamente por diversas causas (E.G. resistencia, intolerancia y reacciones adversas del tratamiento médico).36 De estos pacientes que son operados, analizaremos sus resultados.

Respecto a la tasa de remisión global, Jho et al. reportaron un 71%.38 En cuanto a la tasa de remisión según el tamaño, en una compilación de series publicadas, la tasa de normalización de PRL fue de 83% en microprolactinomas57 y 45.1% en macroprolactinomas1.

De lo antes expuesto, queda en evidencia que la cirugía ofrece excelentes resultados de tasa de normalización de prolactina en el caso de los microprolactinomas.9

Los pacientes con mayores chances de remisión son quienes presentan: niveles de PRL menores a 200 µg/l, tumores pequeños y amenorrea de corta duración. El hecho de tratarse de un macroadenoma disminuye cuantitativamente las probabilidades de remisión; y el hecho de tener extensión al seno cavernoso prácticamente la anula.21

El equipo de Viena, sostiene que la localización del tumor respecto a la glándula pituitaria es un factor asociado a remisión en microprolactinomas. En un reciente estudio, reportan una tasa de remisión en los adenomas centrales a la glándula significativamente mayor a la de los adenomas laterales a la glándula (87% vs 45%).46

En la presente serie la tasa de remisión global fue del 71%; mientras que la tasa de remisión según tamaño fue 100% para microadenomas y 50% para macroadenomas. Estas cifras pueden homologarse a la de las publicaciones enunciadas en este apartado. La alta tasa de normalización de la PRL obtenida en microprolactinomas se explica debido a que estos pacientes presentaron tumor central a la glándula y no lateralizado.

Prevalencia de los adenomas pituitarios

Los adenomas hipofisarios son una patología neuroquirúrgica frecuente en la población adulta. En los últimos años se ha registrado un aumento de la prevalencia de esta enfermedad a casi el cuádruple.26 Se estima que la prevalencia es de 77.6 casos/100.000 habitantes29, en comparación con los registros del 2001 en los que era de 25 casos/100.000 habitantes.27 Se cree que este incremento se encuentra relacionado con un mayor diagnóstico, debido a la conformación de grupos multidisciplinarios, y a un aumento de la prevalencia de la enfermedad per se, de la cual se desconoce la causa. Revisiones de la epidemiología de los distintos subtipos de adenomas pituitarios revelan una prevalencia de 6-10 casos/100.000 habitantes de prolactinomas, 4-6 casos/100.000 habitantes de somatotropinomas, 2-3 casos/100.000 habitantes de corticotropinomas y 7-9 casos/100.000 habitantes de adenomas no secretante.27,29

Constitución de un centro de referencia en patología pituitaria

Debido al aumento en la prevalencia de esta enfermedad junto a la complejidad que implica su correcto diagnóstico y tratamiento, se propone formar grupos multidisciplinarios especializados en el manejo de esta patología. Pituitary Society Expert Group on Pituitary Tumors (i.e. Sociedad de expertos en tumores pituitarios) publicó una guía detallada donde se encuentran las características que debe presentar un centro para considerarse de excelencia en el tratamiento de los tumores hipofisarios.20 En principio debe contar con un equipo multidisciplinario constituido por neurocirujanos expertos en cirugías hipofisarias por ambas vías (baja y alta) y neuroendocrinólogos. Este equipo central debe contar con la colaboración de especialistas en otras áreas, como neuroradiología, neuropatología, oncología, radioterapia, neurooftalmología, otorrinolaringología y enfermeros especializados en el cuidado de este tipo de pacientes. A su vez, el neurocirujano encargado de la unidad debe contar con una especialización post básica en cirugía de tumores pituitarios realizada en un centro especializado en el manejo y tratamiento de este tipo de lesiones, además de trabajar en una unidad que cuente con un número elevado de casos por año que le permita mantener un entrenamiento en el manejo de la patología y contribuir al incremento del conocimiento de esta enfermedad a través de trabajos de investigación y publicaciones.

Nuestro equipo cuenta con dichos requisitos y actualmente comienza una etapa donde podrá practicar técnica endoscópica17-19 y/o microscópica, dependiendo del caso a tratar. Además, contamos con el apoyo de otros especialistas de diversas áreas abocados al estudio de la patología pituitaria: endocrinólogos, anestesiólogos, anatomopatólogos, imagenólogos, y enfermeros especializados. Consideramos el aporte de todos ellos fundamental para obtener los resultados presentados en este estudio.

Hacia una descentralización en el tratamiento de la patología pituitaria

San Miguel de Tucumán es la quinta urbe más densamente poblada de nuestro país. Su área de influencia es aún mayor; actualmente es un centro de referencia en patología pituitaria en el Noroeste Argentino. Un 32% (n=67) de los pacientes de la presente serie no vivían en Tucumán, siendo derivados desde diversas provincias vecinas.

Este hecho cobra relevancia si consideramos que San Miguel de Tucumán se sitúa a 1253 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se encuentran grandes centros de patología pituitaria.22 En este sentido, contar con un punto de referencia en el Noroeste del país es beneficioso para el paciente, el médico y el Estado. El enfermo no debe recorrer grandes distancias, puede contar con la contención de sus allegados y entabla una relación médico-paciente más sólida. El médico neurocirujano cuenta con una mayor casuística, traduciéndose en mejoras en su técnica y la posibilidad de contribuir a la producción científica. El Estado adopta una política sanitaria costo-efectiva para el sistema de salud, ya que evita la sobrecarga de pacientes en Buenos Aires y los costos asociados.

CONCLUSIÓN

Los resultados en el tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisarios de la presente serie son equiparables a los reportados por centros especializados internacionales. Debemos continuar fomentando la formación de equipos capaces de tratar esta patología en las distintas regiones de la Argentina.

LIMITACIONES

Nuestra serie fue evaluada en forma retrospectiva con todas las imperfecciones inherentes a dicha metodología.

BIBLIOGRAFÍA

- Akin S, Isikay I, Soylemezoglu F, Yucel T, Gurlek A, Berker M. Reasons and results of endoscopic surgery for prolactinomas: 142 surgical cases. Acta Neurochir (Wien). 2016;158(5):933-42.

- Basso A, González Abatti S, Campero A. Tratamiento quirúrgico de los adenomas de hipófisis. En: Basso A. Neurocirugía: Aspectos Clínicos y Quirúrgicos. Buenos Aires: Ediciones Corpus; 2010.

- Basso A, Campero A, Previgliano I. Cirugía de los tumores hipofisarios. En: Stalldecker G. Neurocirugía: Aspectos Clínicos y Quirúrgicos. Buenos Aires: Mediciencia S.A.; 2004.

- Beauregard C, Truong U, Hardy J, Serri O. Long-term outcome and mortality after transsphenoidal adenomectomy for acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf). 2003; 58:86–91

- Biller BMK, Grossman AB, Stewart PM, Melmed S, Bertagna X, Bertherat J et al. Treatment of adrenocorticotropin-dependent Cushing’s syndrome: a consensus statement. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(7): 2454-62.

- Bourdelot A, Coste J, Hazebroucq V, Gaillard S, Cazabat L, Bertagna X, et al. Clinical, hormonal and magnetic resonance imaging (MRI) predictors of transsphenoidal surgery outcome in acromegaly. Eur J Endocrinol. 2004; 150:763–71.

- Buchfelder M, Schlaffer SM. The surgical treatment of acromegaly. Pituitary. 2017;20(1):76-83.

- Buchfelder M, Schlaffer S. Surgical treatment of pituitary tumours. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009;23(5):677-92.

- Buchfelder M, Zhao Y, Schlaffer S, -M: Surgery for Prolactinomas to Date. Neuroendocr. 2019;109:77-81.

- Brue T, Delemer B. Diagnosis and management of hyperprolactinemia: expert consensus – French Society of Endocrinology. Annales d'endocrinologie. 2007;68(1):58-64.

- Campbell PG, Kenning E, Andrews DW, Yadla S, Rosen M, Evans JJ. Outcomes after a purely endoscopic transsphenoidal resection of growth hormone-secreting pituitary adenomas. Neurosurg Focus. 2010; 29:E5

- Campero A. Macroadenomas de hipófisis con extensión supraselar: resultados quirúrgicos en 30 casos operados por vía endonasal transesfenoidal. J Bras Neurocirurg. 2007; 18(3):23-9.

- Campero A, Martins C, Yasuda A, Rhoton Jr AL. Microsurgical anatomy of the diaphragma sellae and its role in directing the pattern of growth of pituitary adenomas. Neurosurg. 2008; 62(3): 717-23.

- Campero A, Socolovsky M, Torino R, Martins C, Yasuda A, Rhoton Jr AL. Anatomical landmarks for positioning the head in preparation for the transsphenoidal approach: the spheno-sellar point. Br J Neurosurg. 2009; 23(3): 282-6.

- Campero A, Villalonga JF, Ajler P, Lopez Elizalde R, Martins C, Rothon AL. Anatomía quirúrgica de las paredes durales del seno cavernoso. En: Campero A, Ajler P. Neuroanatomía quirúrgica. Ed. Journal. Buenos Aires, Argentina. 2019. En prensa.

- Campero A, Villalonga JF, Basso A. Anatomical risk factors for intraoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery for pituitary adenomas. Word Neurosug. 2019;50(18):1878-87.

- Cappabianca P, Alfieri A, de Divitiis E. Endoscopic endonasal transsphenoidal approach to the sella: towards functional endoscopic pituitary surgery (FEPS). Minim Invasive Neurosurg. 1998; 41(2):66–73.

- Cappabianca P, Cavallo LM, Solari D, Stagno V, Esposito F, de Angelis M. Endoscopic endonasal surgery for pituitary adenomas. World Neurosurg. 2014;82(6):3-11.

- Carrau RL, Jho HD, Ko Y. Transnasal-transsphenoidal endoscopic surgery of the pituitary gland. Laryngoscope. 1996; 106(7):914–8.

- Casanueva FF, Barkan AL, Buchfelder M, Klibanski A, Laws ER, Loeffler JS et al. Criteria for the definition of Pituitary Tumor Centers of Excellence (PTCOE): A Pituitary Society Statement. Pituitary. 2017;20(5):489-98.

- Casanueva FF, Molitch ME, Schlechte JA, Abs R, Bonert V, Bronstein MD, et al. Guidelines of the Pituitary Society for the diagnosis and management of prolactinomas. Clin Endocr. 2006; 65:265-273.

- Censo Argentina 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina.2010. Recuperado de: https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135

- Cervio A, Marengo R, Katz D, González Pernas M, Villalonga JF, Sevlever G. Surgical treatment of acromegaly. En: Samii´s Esentials in Neurosurgery. Springer Ed. Frankfurt, Alemania. 2019. En prensa.

- Chanson P, Raverot G, Castinetti F, Cortet-Rudelli C, Galland F, Salenave S et al. Management of clinically nonfunctioning pituitary adenoma. Ann Endocrinol (Paris). 2015;76(3):239-247.

- Colao A, Cerbone G, Cappabianca P, Ferone D, Alfieri A, Di Salle F et al. Effect of surgery and radiotherapy on visual and endocrine function in nonfunctioning pituitary adenomas. J Endocrinol Invest. 1998; 21:284-91.

- Daly AF, Rixhon M, Adam C. High prevalence of pituitary adenomas: a cross-sectional study in the province of Liege, Belgium. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2006; 91:4769-75.

- Davis FG, Kupelian V, Freels S et al. Prevalence estimates for primary brain tumors in the United States by behavior and major histology groups. J of Neuro-Oncology. 2001; 3:152–8.

- Esposito V, Santoro A, Minniti G, Salvati M, Innocenzi G, Lanzetta G, et al. Transsphenoidal adenomectomy for GH-, PRL and ACTH-secreting pituitary tumours: outcome analysis in a series of 125 patients. Neurol Sci. 2004; 25:251–6

- Fernandez A, Karavitaki N, Wass JA. Prevalence of pituitary adenomas: a community-based, cross-sectional study in Banbury (Oxfordshire, UK). Clin Endocrinol. 2010; 72(3):377-82.

- Frank G, Pasquini E. Endoscopic endonasal cavernous sinus surgery, with special reference to pituitary adenomas. Front Horm Res. 2006; 34:64–82.

- Gil MSM, Danilowicz K, Bruera D, Battistone MF, Campero A, Boero LE et al. Guia de recomendaciones para el diagnóstico clínico, bioquímico y pr imágenes de la acromegalia – FASEN. Rev Argent Endocrinol Metab. 2018; 55(2): 57-64.

- Gittoes NJ, Sheppard MC, Johnson AP, Stewart PM. Outcome of surgery for acromegaly-the experience of a dedicated pituitary surgeon. QJM. 1999; 92: 741-5.

- Gondim JA, Almeida JP, de Albuquerque LA, Gomes E, Schops M, Ferraz T. Pure endoscopic transsphenoidal surgery for treatment of acromegaly: results of 67 cases treated in a pituitary center. Neurosurg Focus. 2010; 29:E7

- Gondim JA, Schops M, de Almeida JPC, de Albuquerque LAF, Gomes E, Ferraz T, et al. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: surgical results of 228 pituitary adenomas treated in a pituitary center. Pituitary. 2009; 13(1):68–77.

- Hofmann B, Hlavac M, Martinez R, Buchfelder M, Muller O, Fahlbusch R. Long-term results after microneurosurgery for Cushing disease: experience with 426 primary operations over 35 years. J Neurosurg. 2019; 108(1):9-18.

- Jan M, Dufour H, Brue T, Jaquet P. Prolactinoma surgery. Ann d'Endocri. 2007; 68(2-3):118-9.

- Jane JAJ, Starke RM, Elzoghby MA, Reames DL, Payne SC, Thorner MO, et al. Endoscopic transsphenoidal surgery for acromegaly: remission using modern criteria, complications, and predictors of outcome. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 2732–40.

- Jho HD. Endoscopic transsphenoidal surgery. J Neuro-Oncology. 2001;54(2):187-95.

- Kim MS, Jang HD, Kim OL. Surgical results of growth hormone-secreting pituitary adenoma. J Korean Neurosurg Soc. 2009; 45: 271–4.

- Knosp E, Steiner E, Kitz K, Matula C. Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space: a magnetic resonance imaging classification compared with surgical findings. Neurosurg. 1993; 33(4): 610-8.

- Little AS, Kelly DF, White WL, Gardner PA, Fernandez-Miranda JC, Chicoine MR, et al. Comparison of volumetric extent of tumor resection from a prospective multicenter controlled study of fully endoscopic versus microscopic transsphenoidal surgery for nonfunctioning pituitary adenomas: the TRANSSPHER Study. Neurosurg. 2018;65(1):95-102.

- Ludecke DK, Abe T. Transsphenoidal microsurgery for newly diagnosed acromegaly: a personal view after more than 1,000 operations. Neuroendocrinol. 2006; 83:230–9

- Martins C, Campero A, Yasuda A, Alencastro LF, Osawa S, Rothon Jr AL. Anatomical basis of skull base surgery; skull osteology. En: Stamm A. Transnasal endoscopic skull base and brain surgery. New York: Thieme; 2011.

- Martins C, Alencastro LF, Capel Cardoso CA, Campero A, Yasuda A, Wang J, de Alencastro LC, Rothon Jr AL. Anatomy of the nasal cavity and paranasal sinuses. En: Stamm A. Transnasal endoscopic skull base and brain surgery. New York: Thieme; 2011.

- Martins C, Alencastro LF, Capel Cardoso CA, Campero A, Yasuda A, Wang J, de Alencastro LC, Rothon Jr AL. Microsurgical and endoscopic anatomy of the parasellar region. En: Stamm A. Transnasal endoscopic skull base and brain surgery. New York: Thieme; 2011.

- Micko A, Vila G, Höftberger R, Knosp E, Wolfsberger S. Endoscopic transsphenoidal surgery of microprolactinomas: a reappraisal of cure rate based on radiological criteria. Neurosurg. 2018.

- Minniti G, Jaffrain-Rea ML, Esposito V, Santoro A, Tamburrano G, Cantore G. Evolving criteria for post-operative biochemical remission of acromegaly: can we achieve a definitive cure? An audit of surgical results on a large series and a review of the literature. Endocr Relat Cancer. 2003;10:611–19.

- Mortini P, Losa M, Barzaghi R, Boari N, Giovanelli M. Results of transsphenoidal surgery in a large series of patients with pituitary adenoma. Neurosurgery. 2005;56(6):1222-33.

- Nomikos P, Buchfelder M, Fahbulsh. The outcome of surgery in 668 patients with acromegaly using current criteria of biochemical ‘cure’. Eur J Endocrinol. 2005; 152(3):379-87.

- Nomikos P, Ladar C, Fahlbusch R, Buchfelder M. Impact of primary surgery on pituitary function in patients with non-functioning pituitary adenomas–a study on 721 patients. Acta Neurochir (Wien). 2004; 146(1):27-35.

- Prevedello DM, Pouratian N, Sherman J, Jane JA, Vance ML, Lopes MB, et al. Management of Cushing's disease: outcome in patients with microadenoma detected on pituitary magnetic resonance imaging. J Neurosurg. 2008; 109(4): 751-9.

- Rudnik A, Zawadzki T, Wojtacha M, Bazowski P, Gamrot J, Galuszka-Ignasiak B, et al. Endoscopic transnasal transsphenoidal treatment of pathology of the sellar region. Minim Invasive Neurosurg. 2005; 48:101–7

- Shimon I, Cohen ZR, Ram Z, Hadani M. Transsphenoidal surgery for acromegaly: endocrinological follow-up of 98 patients. Neurosurg. 2001; 48:1239-43.

- Solari D, Cavallo LM, Cappabianca P. Surgical approach to pituitary tumors. Handb Clin Neurol. 2014;124:291-301.

- Strickland BA, Lucas J, Harris B, Kulubya E, Bakhsheshian J, Liu C, et al. Identification and repair of intraoperative cerebrospinal fluid leaks in endonasal transsphenoidal pituitary surgery: surgical experience in a series of 1002 patients. J Neurosurg. 2017; 129(2):425-429.

- Tabaee A, Anand VK, Barron Y, Hiltzik DH, Brown SM, Kacker A, et al. Endoscopic pituitary surgery: a systematic review and meta-analysis. J Neurosurg. 2009; 111:545–54

- Tampourlou M, Trifanescu R, Paluzzi A, Ahmed SK, Karavitaki N. Surgery in microprolactinomas: effectiveness and risks based on contemporary literature. Eur J Endocrinol. 2016;175(3):89–96.

- Trepp R, Stettler C, Zwahlen M, Seiler R, Diem P, Christ ER. Treatment outcomes and mortality of 94 patients with acromegaly. Acta Neurochir (Wien). 2005; 147:243-51.

- van Bunderen CC, van Varsseveld NC, Baayen JC, van Furth WR, Aliaga ES, Hazewinkel MJ, et al. Predictors of endoscopic transsphenoidal surgery outcome in acromegaly: patient and tumor characteristics evaluated by magnetic resonance imaging. Pituitary. 2013;16(2):158-167.

- Villalonga JF, Pilonieta M, Barbero JMR, Carrau RL, Prevedello DM. Pituitary adenoma concomitant with Chiari I Malformation: Case report and literatura review. World neurosurg. 2019. En prensa.

COMENTARIO

Se analiza el resultado del tratamiento microquirúrgico de 211 pacientes operados en un centro del noroeste argentino.

Se trata de un trabajo bien escrito, en donde se demuestra que con una técnica depurada y con conocimiento anatómico, los resultados son tan buenos como en cualquier centro especializado del mundo, sin importar la técnica que se utilice.1-3

Con una tasa de remisión de la enfermedad del 75% para la acromegalia, un 81% para la enfermedad de Cushing y una mejoría en la campimetría del 94%, esto queda demostrado.

Cabe destacar también, que estos resultados funcionales y de descompresión se asocian también con un mayor índice de fistula intraoperatoria, este aspecto debe ser tomado en cuenta, ya que el dominio de las técnicas de reconstrucción con colgajos o grasa y diferentes productos de adhesión, permiten tener un índice real de fistulas muy inferior, como muestra este trabajo.

Para finalizar quizás sacaría del titulo en donde se realizan las cirugías, ya que este aspecto no influye en los resultados obtenidos, sino que estos, están en directa relación con el entrenamiento y capacidad del equipo quirúrgico.

Pablo Ajler

Hospital Italiano de Buenos Aires. C.A.B.A.

BIBLIOGRAFÍA

- Beltrame S, Toscano M, Goldschmidt E, Garategui L, Campero A, Yampolsky C, et al. Tratamiento endoscópico de 140 tumores de hipófisis, resultados y complicaciones. Neuro- cirugia. 2017;28:67-74.

- Jane Jr JA, Starke RM, Elzoghby MA, et al. Endoscopic transsphenoidal surgery for acromegaly: remission using modern criteria, complications, and predictors of outcome. J Clin Endocrinol Metabol 2011;96:2732e40.

- Nomikos P, Ladar C, Fahlbusch R, et al. Impact of primary surgery on pituitary function in patients with non-functioning pituitary adenomas e a study on 721 patients. Acta Neurochir 2004;146:27e35.

COMENTARIO

El autor realiza un completo estudio estadístico, de gran valor para el especialista y con notable alcance epidemiológico considerando el enorme relevo sanitario del Noroeste Argentino que implicó su realización. Su lectura transmite información que incluye complicaciones y estrategias para su resolución, conocimientos basados en la experiencia, de enorme utilidad para cualquier especialista que se enfrenta a esta patología. No es un aspecto menor que se desprende del artículo, la importancia de un correcto entrenamiento sostenido en el tiempo y la conformación de un equipo multidisciplinario especializado que optimice la atención y evolucion de los pacientes.

Por último, cualquier equipo de salud moderno no puede ser ajeno a un concepto correctamente mencionado por el autor, una cuidada relación costo-efectividad es prioridad del estado y de cualquier entidad en salud, y un pilar para lograr ese objetivo es desarrollar una medicina principalmente federal.

Tomás Funes

Sanatorio Anchorena, C.A.B.A.

COMENTARIO

El trabajo de Villalonga y Campero está muy bien realizado, presenta iconografía de calidad y muestra una experiencia importante en un corto período de tiempo y con resultados en todo comparables con los de centros de excelencia. Los autores no utilizan técnica endoscópica, como es la tendencia actual en la mayoría de los centros especializados en cirugía hipofisaria; en un trabajo conjunto local y en otros de la literatura, no se ha podido demostrar que una técnica sea superior a la otra.1,5,6 Con ambas técnicas es posible realizar un abordaje que respete las estructuras endonasales; en algunos accesos endoscópicos, muchas veces realizados por cirujanos ORL, me parece que existe una sobreutilización de turbinectomías y colgajos naso-septales, los cuales deberían reservarse para casos especiales, como abordajes ampliados o extendidos. Las complicaciones reportadas entran también dentro de lo hallado en series importantes de esta patología.3

La posición quirúrgica es la utilizada por Guiot4 y por su discípulo Basso en nuestro país, Campero realizó un elegante aporte a la precisión anatómica de la misma con la descripción del punto esfeno-selar,2 en síntesis, se trata de colocar la vía de abordaje a la silla turca en el plano horizontal. Debe señalarse que, en el abordaje endoscópico, la posición es mucho más flexible debido al campo de visión mucho más amplio.

Durante gran parte del siglo pasado, el desarrollo de la neurocirugía en la Argentina se dio principalmente en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, hacia donde se derivaba la mayor parte de la patología neuroquirúrgica compleja de las demás provincias, una excepción fue la de Tucumán, donde se desempeñaron muchos profesionales muy capaces, algunos de ellos formados en el exterior. En la actualidad, en la mayoría de las grandes ciudades del interior hay neurocirujanos capaces de resolver la patología más frecuente. Alvaro Campero es un neurocirujano tucumano quien realizó su residencia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires con el pionero de la cirugía hipofisaria en nuestro país, Profesor Basso, y su jefatura de residentes con quien suscribe. Se perfeccionó con Rothon en neuroanatomía quirúrgica en EEUU, publicando valiosos trabajos sobre el tema. Luego regresó a su provincia, donde desarrolló un centro neuroquirúrgico de referencia en el NOA y área de influencia.

Felicito a los autores por este trabajo, y por el esfuerzo y la dedicación a la práctica neuroquirúrgica que el mismo demuestra.

Antonio Guillermo Carrizo

Hospital Italiano de Buenos Aires -Facultad de Medicina UBA. C.A.B.A.

BIBLIOGRAFÍA

- Ajler Pablo , Beltrame Sofia , Toscano Maximiliano , Fainstein Day Patricia , Campero Alvaro , Yampolsky Claudio , Carrizo Antonio: Endoscopic versus Microscopic Pituitary Adenoma Surgery: A Single-center Study. Neurology India - 2019, n°.67, v.4, p.1015-1021

- Campero A, Socolovsky M, Torino R, Martins C, Yasuda A, Rhoton Jr AL. Anatomical landmarks for positioning the head in preparation for the transsphenoidal approach: the spheno-sellar point. Br J Neurosurg. 2009; 23(3): 282-6.

- Ciric I, Ragin A, Baumgartner C, Pierce D: Complications of transsphenoidal surgery: Results of a national survey, review of the literature, and personal experience. Neurosurgery 40:225–237, 1997.

- Guiot G: Transsphenoidal approach in surgical treatment of pituitary adenomas: General principles and indications in nonfunctioning adenomas. En Kohler PO, Ross GT, editores: Diagnosis and treatment of pituitary tumors. New York, 1973, American Elsevier, pp 159-178.

- Higgins TS, Courtemanche C, Karakla D, Strasnick B, Singh RV, Koen JL, et al. Analysis of transnasal endoscopic versus transseptal microscopic approach for excision of pituitary tumors. Am J Rhinol 2008;22:649-52.

- O'Malley BW, Grady MS, Gabel BC, Cohen MA, Heuer GG, Pisapia J, et al. Comparison of endoscopic and microscopic removal of pituitary adenomas: Single-surgeon experience and the learning curve. Neurosurg Focus 2008;25:1-10.